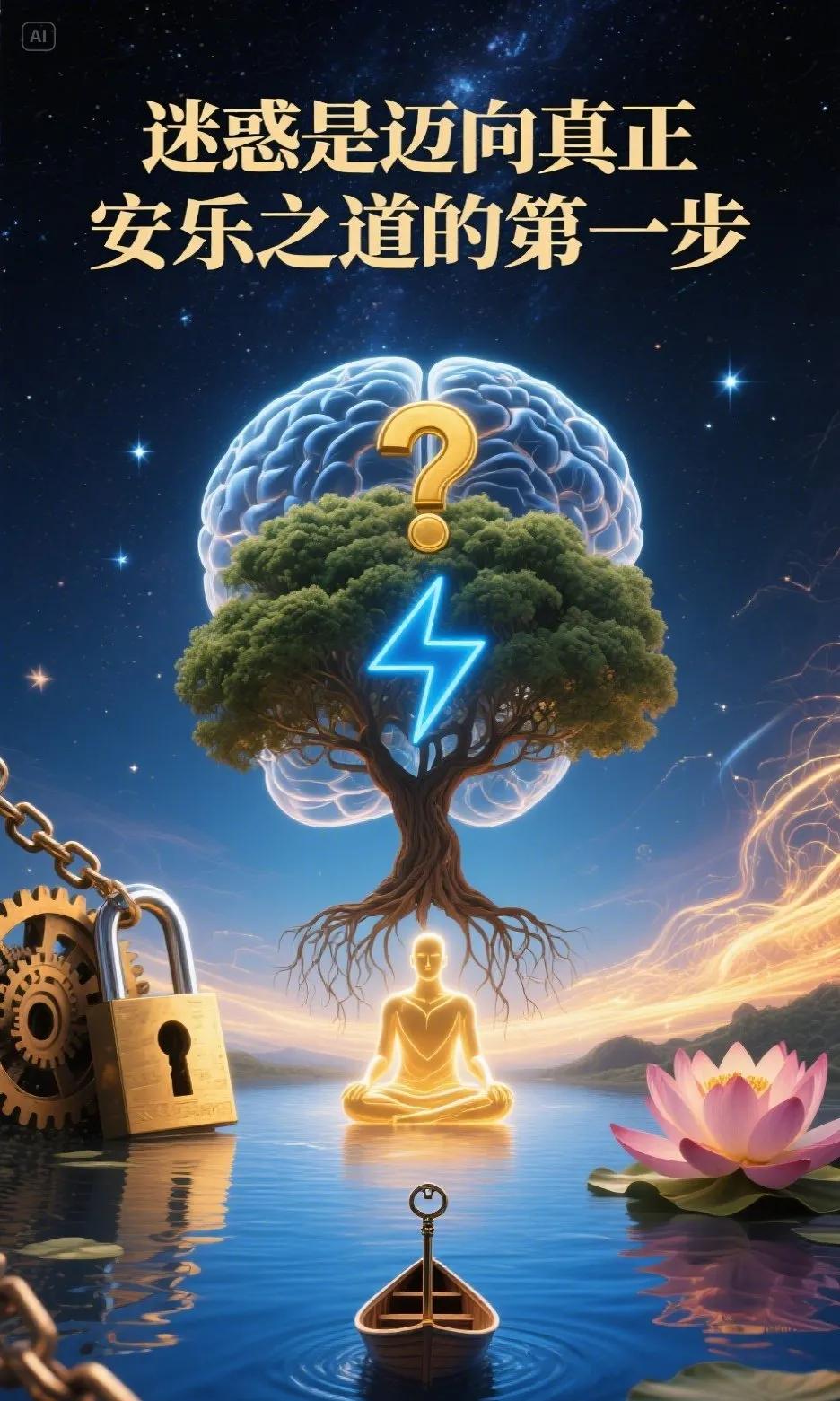

迷惑是迈向真正安乐之道的第一步,如何将头脑的思考能力引向内在探索? 对生命的追问方向,决定着我们终将成为怎样的人。 “迷惑是迈向真正安乐之道的第一步。” 人类的头脑堪称最精密的工具,却始终面临两种选择: 被工具的惯性驱使,或是成为工具的主人。 心之本质具备两种根本能力——“能觉”与“能想”。 前者是觉知万物的本然觉察,无需刻意练习,却“日用而不知”; 后者是构建思维的逻辑推演,是我们最熟悉的“思考”功能。 二者共同编织出意识的经纬,成就了人类“心脑并用”的独特存在形态。 遗憾的是,我们对“能想”的依赖已演变为过度消耗: 每天数以万计的念头中,90%以上是对过去的反刍或对未来的担忧, 这些无效思考不仅耗费能量,更让头脑异化为心灵成长的桎梏—— 当我们被思维的洪流裹挟,便再难听见“能觉”的细微声音。 一、头脑的双重属性:从外逐之器到内观之钥 头脑从来不是问题本身,关键在于使用之道。 作为连接心灵与世界的桥梁,它既可以是困守认知牢笼的枷锁, 亦能化作开启内在宫殿的钥匙。 我们早已习惯将头脑用于征服外在世界: 计算利益得失、规划发展路径、破解物质规律…… 却鲜少意识到:当这束理性之光转向内在, 聚焦于“我为何痛苦”“幸福的本质是什么”等命题时, 其能量足以照亮精神世界的暗区。 事实上,人类从未脱离“心脑协作”, 只是思维的外向性逐渐掩盖了觉察的内显性, 让我们误将头脑的嘈杂等同于心灵的声音。 二、质疑:划破认知迷雾的闪电 东方智慧早已揭示:“不疑不悟,小疑小悟,大疑大悟。” 质疑不是盲目的否定,而是觉醒的起点。 当我们对固有信念、情绪模式甚至思维本身产生真诚困惑, 正是突破认知局限的契机。 需要厘清“质疑”与“怀疑”的本质区别: 怀疑是停留在问题表面的不确定性,常伴随焦虑与无力; 质疑是主动深入核心的理性叩问,是带着“必求真相”的决心穿透迷障。 诺贝尔物理学奖得主希格斯的探索便是例证: 他不满足于牛顿力学对“质量”的模糊定义, 在苏格兰高地的星空下,将“物体如何获得质量”的疑问转化为持续探索, 最终构建的“希格斯场”理论,不仅解释了物质本质, 更印证了深度质疑在科学与哲学领域的共通力量。 三、质疑实践:从思维颠覆到生命蜕变 在心灵探索领域,质疑的力量展现得更为深刻。 圣多纳情绪释放法创始人莱斯特的经历堪称奇迹: 当医生宣告他因心脏病仅剩数日生命, 这个从未接触过灵修的商人在生死边缘展开终极追问: “生命的真相是什么?幸福究竟源自何处?” 他逐日回溯生命中每一次纯粹的喜悦体验, 最终发现:所有幸福的核心皆指向“爱的觉知”—— 不是对外在对象的占有,而是内心本有的清明。 这种质疑不仅疗愈了躯体,更催生了一套脱离情绪苦海的体系。 另一位导师拜伦·凯蒂的“转念作业”,则将质疑转化为可操作的工具: 当你因爱人怒吼陷入“不被爱”的痛苦, 她建议连续追问: “这个想法的依据是什么?” “有没有相反的证据存在?” “坚持这个想法会让我如何生活?” 这些问题如同拆除思维炸弹的引线, 让困扰我们的情绪执念在逻辑光照下自然消解—— 原来痛苦并非来自事件本身,而是我们对事件的解读。 四、质疑的终极意义:定义存在的维度 人类的认知边界,由质疑的深度所决定。 对“贫穷根源”的质疑,可能催生改变命运的行动力; 对“自我本质”的追问,将踏上探索存在意义的旅途; 而当质疑直指思维本身的虚妄性—— 那些被奉为真理的信念、自动化的情绪模式、习以为常的价值判断, 我们便触碰到了心灵解脱的核心: 所有痛苦,皆源于对头脑编织的“虚假实相”的无条件认同。 此时的质疑,不再是对具体问题的求解, 而是对整个认知系统的重新校准, 是从“被头脑驱动”到“观照头脑运作”的意识跃迁。 寄语:让思维成为觉悟的舟楫 头脑不应被批判,而应被善用。 这个陪伴人类数百万年进化的工具, 终将在内在探索中完成终极使命: 从制造问题的“麻烦制造者”, 蜕变为解决问题的“觉悟载体”。 当我们以质疑为桨,以觉察为帆, 让思维之舟穿越概念的迷雾,便会发现: 那个始终潜藏在思绪之下的清明觉知,从未离开过我们。 此刻的每一次真诚追问,都是在为心灵的松绑; 每一次思维的深度俯冲,都是在向存在的本质靠近。 或许,生命的奇妙就在于此—— 我们终将用头脑的理性,抵达头脑无法想象的自由之境。 高级思考力