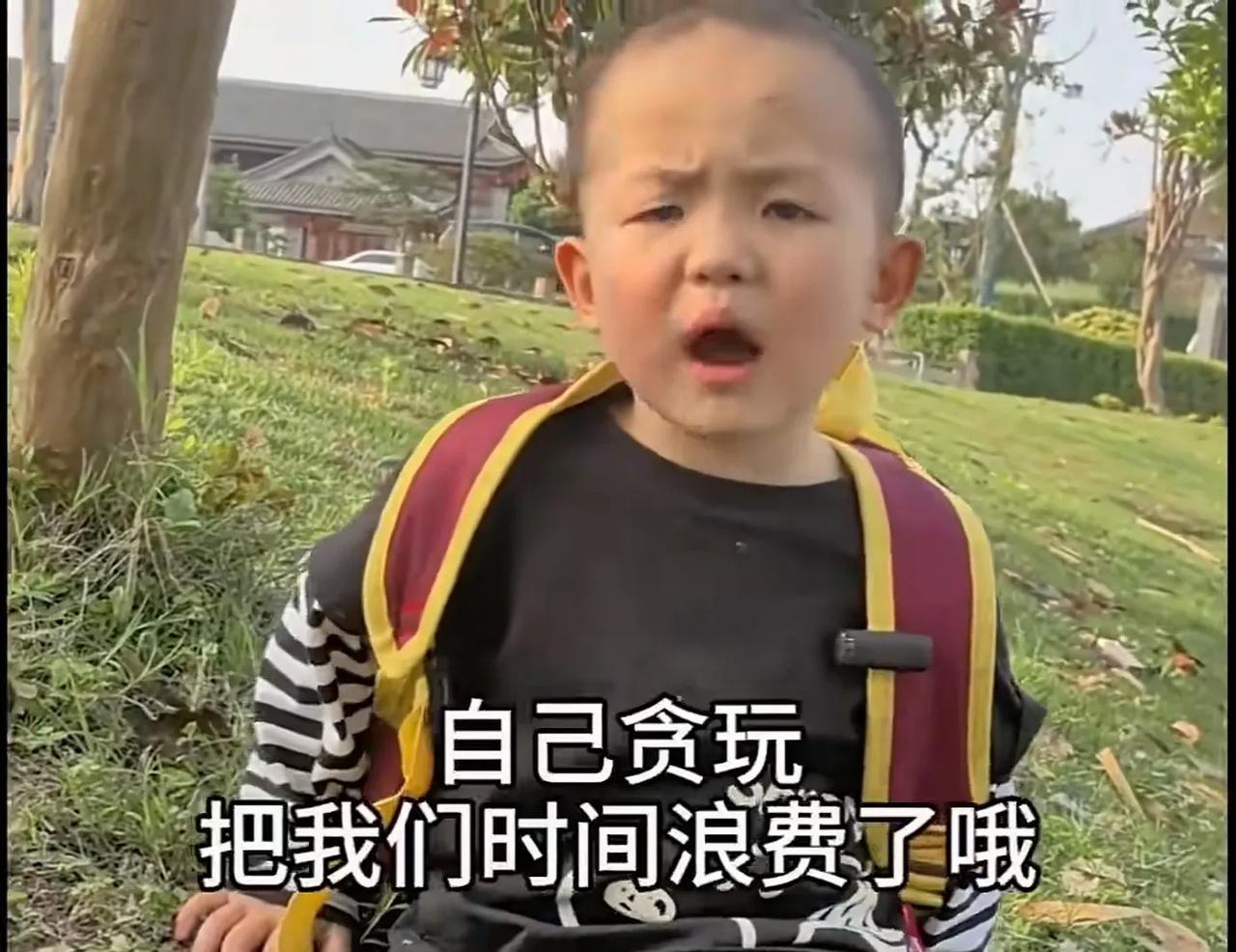

接下文。幺弟和小满这样的神童天才(通常体现在语言上)一般都是早期刻意训练的结果,完全符合神经科学的“用进废退”原则。教育孩子,难的不在高开,而在后面的路如何高走。 过早的专项能力开发(一般是语言和音乐),可能会在后面孩子的成长过程中造成“偏科”,而全面开发(兼顾数理逻辑)又极可能轻易的牺牲掉孩子的社会性成长。因为孩子不得不花大量的时间在知识性的东西上面,而缩减了与小朋友一起玩耍的时间。 给一个啥也不懂的新生儿启蒙很简单,但不说高中生,现在就算给一位初中生指导学业也不是随便一位家长就可以轻松搞定的,何谈后面的路。一个5岁的孩子解《易经》很神奇,一个15岁的孩子来解就没啥新鲜味了,最后,一个50岁的教授来解,也不一定有人会愿意听。 一旦家长持续引导孩子前进的力量消失,孩子暂时的知识性领先优势就会消失。更严重的是,孩子小时候为了获得这些知识会占用额外锻炼其他能力的时间。孩子的成长是有阶段性特点的,一旦错过就永远错过。很多神童天才最终没如父母所愿,大多是这个原因。 一个正面的例子就是郑钦文,网球从十堰打到武汉(李娜),再从武汉到欧洲,最后登顶奥运会冠军。她爸爸本身是运动员出身,一路持续不断的托举引导,才有最后的成功。再如全红婵,没有人比她师傅陈若琳更清楚如何把这个天才最终培养出来。 对于一般的父母,想培养一个天才则真的很难,难在自己。而且学习与体育还有不同,体育训练天生就可以打磨锤炼孩子的品性,学习则不行,只搞学习会出问题,我没听说有搞体育搞抑郁的。人首先是个动物,天生要先学会玩,再才能学。 当然,怎么做是各自父母的选择,没有好坏优劣之分。反而正因为大家的选择不同,才造就了这个世界的缤纷多彩,是好事情。 谁不想自己的孩子成龙成凤?我家孩子小时候,怎么培养他,我也反复思考权衡。世界变化如此之快,我这个平凡的人又能看多远?所以最终只希望可以把他培养成一个具有终身能力学习的人,一个可以感知幸福的人。 所以他的童年以“玩”为主,在玩中引导他观察思考,再辅以大量的阅读,开阔思维眼界。我就是希望通过玩和读,激发他对世界的好奇心,然后保护好他的好奇心,让求知成为自已内发的动力,而不是负担。 我家孩子现在初三,马上中考,我觉得整体上没有偏离我当初的期望。平时早上7点起,晚上10点半以前就上床睡了。周末也不用赶着去补课,做完老师的一点作业就可以了,也不刷题。还可以自己胡乱弹弹琴,学学自己喜欢的信息学,出去溜达半天,我觉得挺好。 神童是教出来的,但天才的长成——早期强化训练能打造惊人技能,却可能透支未来发展潜力。当知识优势褪去,剩下的才是真正的教育成果。我们的孩子,究竟该赢在起跑线,还是跑完全程,值得每一位家长思考。