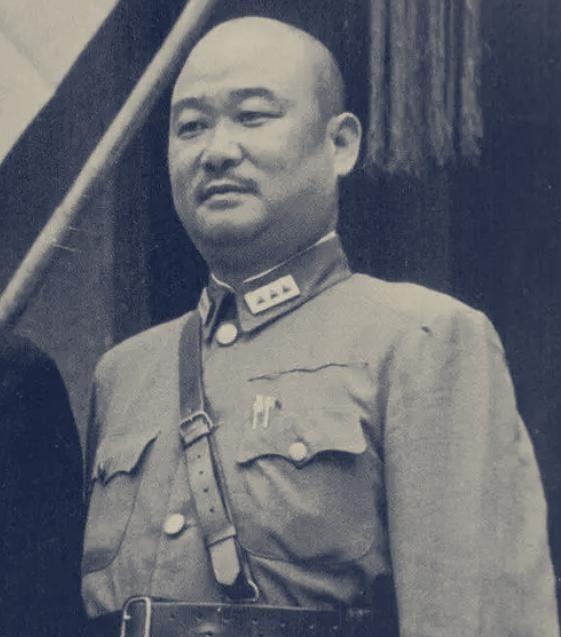

1954年,顾祝同告诉蒋介石,刘峙在印尼当起历史老师,教得很好,很受学生喜欢。顾祝同本以为蒋介石会因此责骂刘峙,可蒋介石却说:“叫他回来吧,身为上将,在别国教书,有失国体!” 刘峙这个人,说起来真是挺有意思的。提到他,很多人第一反应就是淮海战役那场大败仗。1948年,国军跟共军在徐州一带干得昏天黑地,刘峙是前线总指挥,手握几十万大军,结果愣是打输了。这仗输得太惨,国军元气大伤,他也背上了“长腿将军”的骂名,说他光顾着跑路。不过,平心而论,淮海战役输了不全怪他一个,战略决策、情报失误、部队协调,哪样不出问题?但他是主帅,锅肯定得背。 仗打输了,国民党这边日子不好过,刘峙也跟着失势。1949年,国军撤到台湾,他没跟着去,而是跑到了印尼。为什么选印尼?其实也不奇怪,当时东南亚华人多,生活成本低,不少国民党的人都往那儿跑。刘峙到了印尼,日子过得挺低调,没想着再搞什么军事,而是找了个小学历史老师的工作。这转变听着挺玄乎,一个上将不去回忆战场,反而去给小学生讲历史课,但想想也挺接地气,毕竟人总得吃饭。 他在印尼教书这事,1954年传到了台湾。顾祝同那时候跟蒋介石汇报,说刘峙在印尼当老师,教得还挺好,学生们都喜欢他。顾祝同估计心里有点打鼓,以为蒋介石会觉得这事不靠谱,毕竟一个上将跑去外国教书,怎么看都有点掉价。可没想到,蒋介石听完没发火,反而皱着眉头说:“叫他回来吧,身为上将,在别国教书,有失国体!”这话听着挺有意思,蒋介石没责怪刘峙教书这事本身,而是觉得他身份太高,干这个不合适,丢了国民政府的面子。 蒋介石这话其实挺能反映他的想法。他对刘峙不算特别信任,但也没彻底放弃这个人。淮海战役后,刘峙名声臭了,蒋介石也没怎么重用他,可毕竟是老部下,资历摆在那儿。让他回台湾,可能不是真想让他干啥大事,就是觉得一个上将老在外头晃荡,面子上过不去。国民党那时候在台湾立足未稳,国际上压力大,蒋介石特别在乎“国体”这东西,哪怕刘峙教书教得再好,他也不乐意看到这种局面。 刘峙在印尼教书到底教了啥?具体内容没太多记载,但想想他那经历,肯定离不开中国近代史。太平天国、辛亥革命、抗日战争,这些他可能都讲过,甚至还带点自己的亲身经历。小学生估计听得很起劲,毕竟有个上将当老师,谁不喜欢听点战场上的真事儿?不过,刘峙应该不会多提淮海战役那段,输得太惨,他自己都不爱回忆,更别说拿出来讲了。 从军事将领到历史老师,这转变背后也有时代的影子。1949年后,国民党不少人流亡海外,有的做生意,有的隐姓埋名,刘峙算比较另类的。他没靠着老关系混日子,而是踏踏实实找了份教书的活儿。说起来,他这人能力不算顶尖,打仗不行,搞政治也不行,但适应性还挺强。战场上失意了,就老老实实过普通人的生活,这点倒挺让人意外。 蒋介石叫他回来,刘峙后来还真回了台湾。不过回去了也没啥大事等着他,基本上就是养老的状态。晚年他写了一本《我的回忆》,把自己一生的经历都记下来了。这书里肯定有不少自我辩解的成分,比如淮海战役,他可能想解释解释自己不是全责。但不管怎么说,这书多少留下了点历史痕迹,让后人能多了解那个年代的复杂。 刘峙这人评价挺两极化。有人觉得他无能,淮海战役输得太丢人;也有人觉得他晚年挺平和,教书那段还挺有意思。客观讲,他不是啥大英雄,但也不算彻底的负面人物,就是个被时代推着走的人。打仗时运气不好,决策也不行,后来流亡了还能放下架子教书,这份心态其实不简单。 再说回蒋介石那句话,“有失国体”听着挺严肃,但细想想也有点滑稽。刘峙教书又没干啥坏事,蒋介石却觉得这事伤了国军的尊严。这反应了当时国民党高层的心态,表面上还端着架子,实际上已经没多少底气了。1954年的台湾,经济刚起步,国际地位尴尬,蒋介石对这些老将的态度也挺矛盾,既不想重用,又不能完全不管。 刘峙回台湾后,日子过得平淡,1960年就去世了。相比他在战场上的风光,晚年这阶段安静得像换了个人。他在印尼教书的那几年,可能反而是他最轻松的时候。没啥政治压力,也不用打仗,单纯跟学生讲讲历史,挺符合他后半生的状态。 这事儿放到现在看,其实挺有嚼头。一个上将流亡海外当老师,教得还不错,最后却因为“国体”被叫回来,这剧情比小说还曲折。历史就是这样,不光有大人物大事件,还有这些小角落里的故事,拼起来才完整。