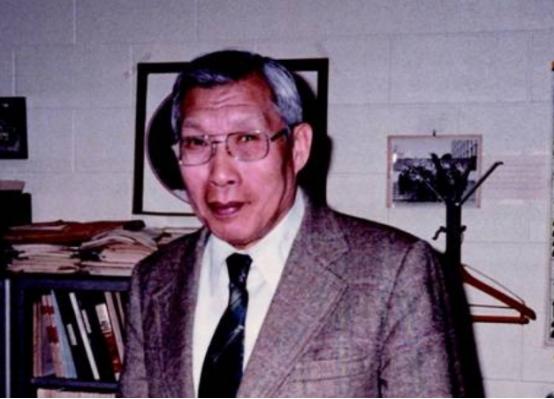

1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学之父李景均毅然离开内陆前往香港,无处可去的李景均,竟然得到了诺奖得主穆勒亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1948年,一本《群体遗传学导论》的问世,为中国现代遗传学奠定了基石,这部开创性著作的作者李景均,彼时年仅36岁,已是北京大学农学系最年轻的系主任,然而,谁能想到,这位满怀抱负的青年学者,即将面临人生的重大转折。 在新中国成立之初,学术界掀起了一场关于遗传学理论的论争,李景均坚持的摩尔根遗传学理论,与当时盛行的苏联李森科学说形成了鲜明对立,这场学术之争最终演变为意识形态的较量,让这位专注于科研的学者陷入困境。 追溯李景均的求学路,1932年考入南京金陵大学农学院,后负笈美国康奈尔大学深造,学成归国的道路并不平坦,1941年他与美籍华人妻子克拉克从美国启程,因战事辗转多地,在香港被困时,这对年轻夫妇经历了极度贫困,靠朋友接济才渡过难关,从香港到广东,再到桂林,整整用了一个月的时间。 在战乱颠沛中,李景均始终不忘携带研究资料,全身上下八个口袋装满了实验笔记,被同行戏称为“会走路的实验室”,然而命运弄人,在前往重庆途中,他们失去了第一个孩子,这成为他们心中永远的伤痛。 战后,李景均在北大崭露头角,以其扎实的学术功底和出色的研究成果,迅速成为中国遗传学界的领军人物,但好景不长,随着政治风向转变,他的学术理念遭到质疑,课程被迫停止,研究陷入停滞。 1950年初春,面对日益严峻的处境,李景均带着妻子和幼女离开北京,辗转到达香港,虽然台湾大学向他抛出橄榄枝,但他内心依然牵挂着大陆的学术发展,他给美国友人写信诉说遭遇,这封信在《遗传杂志》上发表后引起轰动,也引来了诺贝尔奖得主穆勒的关注。 在穆勒的帮助下,李景均获得了匹兹堡大学的职位,到美国后,他在生物统计学领域开辟新天地,提出“随机”和“双盲”原则,为临床试验奠定了重要基础,他先后担任美国人类遗传学会主席、匹兹堡大学生物统计学系主任,在国际学术界建立起卓著声誉。 李景均的远见卓识在多个领域得到印证,上世纪70年代,他就预见到基因检测对控制亨廷顿病遗传的重要性,提出了超前于时代的研究思路,即使在91岁高龄去世前,他仍在孜孜不倦地进行研究,退休后还发表了25篇学术论文。 李景均的出走,对中国遗传学的发展造成了深远影响,当时的中国正值百废待兴,迫切需要像他这样的科研人才,但特殊的历史背景让这样一位杰出科学家不得不远走他乡,这一事件也引发了对学术自由、科研环境等深层次问题的思考。 信息来源:抖音百科——李景均