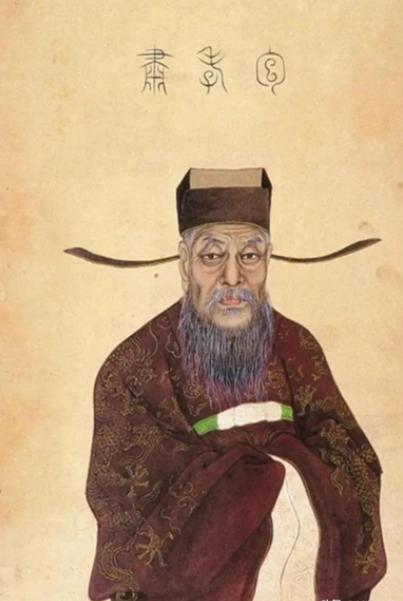

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事情,他临终时悄悄对女婿文效说:“我死后,你要准备21口棺材,并从7个城门一同抬出去,”这个谜团困扰了人们长达900多年,直到包公墓被挖掘出来,真相才最终揭晓。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 宋仁宗景祐元年,开封城内一场异乎寻常的丧礼正在进行,一个个身着素衣的队伍从城中鱼贯而出,他们肩扛的不是别的,正是 21 口棺材,这壮观的场面吸引了无数百姓驻足观望,议论纷纷。 原来,这场特殊的丧礼是为了送别大宋的铁面御史包拯,作为北宋时期赫赫有名的清官,包拯一生正直无私,忠君爱民,他不畏权贵,敢于揭发贪官污吏的恶行,为百姓伸张正义,在他的努力下,许多失地的农民重新获得了土地,那些巧取豪夺的官员和贵族也受到了应有的惩处。 那些被他弹劾的权贵们个个都对他恨之入骨,伺机报复,即便是皇帝,也常被包拯直言进谏,难免心生不悦,在这样的情况下,即使包拯两袖清风,问心无愧,却也在朝堂之上处处受到排挤和刁难。 对于自己的处境,包拯心中一清二楚,他深知,自己虽为官清廉,却难逃被人陷害的命运,尤其是在生命的最后时刻,他更是忧心忡忡,担心自己百年之后,那些怀恨在心的仇家会对自己的墓地不利,进而连累子孙后代。 就在弥留之际,包拯把自己的女婿文效叫到了床前,他虚弱地说出了自己的担忧,并吩咐文效秘密准备 21 口棺材,包拯的计划是,在去世后,由不同的队伍从开封的七个城门同时将这些棺材抬出,以此迷惑那些居心叵测之人的耳目,只要仇家们不知道他真正的安葬之所,也就无法对他的墓地下手了。 在包拯咽下最后一口气后,他立即召集了心腹,着手准备葬礼,当日清晨,开封城的七个城门几乎同时打开,21 口棺材在号角声中缓缓向不同的方向行进,百姓们从未见过如此阵仗,都纷纷跪地恸哭,哀悼这位伟大的清官。 就这样,铁面御史的葬礼成为了开封城内的一大奇观,谁也不清楚,在这场谋定而后动的迷局中,包拯真正的墓地究竟在何方,人们只知道,那清廉正直之风,那为民请命的悲悯情怀,已经永远地留在了百姓的心中。 盗墓者们对包拯墓地的垂涎三尺,却始终无功而返,因为他们根本不知道该去何处下手,日复一日,年复一年,关于包公墓的传说愈演愈烈,然而那座埋葬着铁面御史的古墓却杳无踪迹,仿佛人间蒸发了一般。 900 多年过去了,没有人知道那口装着包拯遗体的棺椁究竟被埋在了何处,坊间关于那 21 座坟茔的流言越传越玄乎,甚至催生出诸多神秘的故事,但有一点是可以确定的那些怀着恶意的人,永远也别想找到伤害包拯的机会了。 在这漫长的岁月里,关于包公墓的传说愈加神秘,愈加扑朔迷离,然而,谁曾想到,偶然的一个机会,竟让世人得以窥见这个千年谜团的冰山一角。 公元1973年,安徽省合肥市郊一处不起眼的地方,考古队在进行例行发掘时,竟意外发现了一座古墓,起初,考古专家们并未在意,因为这座墓地规模不大,布局也很普通,完全不像是显贵之人的安葬之所。 当他们打开墓室一探究竟时,眼前的景象让所有人都倒吸了一口凉气,只见七零八落的石板上赫然刻着“包拯”二字,而在墓室中央,竟静静地躺着一具由金丝楠木制成的棺椁,要知道,这种木材价值连城,只有身份尊贵之人才有资格使用。 难道,这里竟然就是包拯的真正墓地?考古队员们激动得双手颤抖,他们小心翼翼地打开了棺盖,却发现里面只剩下残缺的骨殖,通过仔细检验,专家们确认,这些骸骨正是包拯的遗体。 消息一经传出,举国震惊,历史学家们纷纷聚集到合肥,他们要一探究竟,包拯当年布下的疑阵,究竟是如何做到瞒天过海的。 原来,在包拯去世后,他的家人为了保护遗体免遭破坏,想出了种种应对之策,他们先是将包拯的棺椁制作成多个一模一样的样品,然后从各个城门抬出,以迷惑他人,接着,又将真正的遗骨转移到偏僻之地,并选在一个小型墓穴中掩埋。 为了避人耳目,他们还特地在附近布置了多处疑冢,上面或摆放衣冠冢,或堆砌石碑,看似有模有样,实则虚张声势,同时又放出风声,弄虚作假,生怕真正的下落被人发现。 就这样,包拯的子孙用智慧和勇气,硬生生地将一座显眼的大墓拆分成了零散的碎片,并将它们巧妙地隐于郊野山林之中,即便日后包公墓屡遭盗掘,却总是让那些图谋不轨之徒空手而归,千百年来,无数悬疑传说由此而生,却从无人识破其中玄机。 信息来源:凤凰网——古往今来知名度最高的官员:一个真实的包拯