1967年,李连庆回村遭到大家群嘲因为当了十几年的兵,还是一个炊事员,这句话说完,大家都纷纷笑了起来,而李连庆说自己是炊事员,这其中是有原因的。

1950年,朝鲜战争爆发,烽烟四起,举国上下,同仇敌忾,彼时,18岁的李连庆,早已按捺不住一颗报国之心。

他自幼习武,在当地小有名气,人送外号“拳王”,参军,在他看来,是理所当然的选择,更是实现人生价值的最佳途径。

李连庆参军后,他的拳王梦想泡汤了,他被分到了炊事班,每天就是跟锅碗瓢盆打交道。

这和他想象中的保家卫国、浴血奋战完全是两码事。

一开始有点失落很正常,但李连庆并没有因此一蹶不振,他明白,战场上每一个岗位都至关重要,后勤保障同样是战斗力的重要组成部分。

他迅速调整心态,认真对待每一项工作,尽力为前线战士提供充足的营养补给。

朝鲜战场的残酷环境,让李连庆更加深刻地理解了“责任”二字的含义。

他主动申请上前线,但因为是南方人,受不了朝鲜的严寒,所以申请没被批准。

这让他挺沮丧的,甚至开始质疑自己到底值不值,班长的一番话让他豁然开朗,毕竟不管是前线还是后方,拿枪还是拿铲,都是为了保家卫国,只是分工不同而已。

知道了这个道理,李连庆就接受了自己炊事员的身份,命运的转折点出现在1957年,中央警卫团到广州军区招收警卫员。

李连庆觉得这是一次难得的机会。

他毫不犹豫地报了名,并凭借着过硬的军事素质和认真负责的工作态度,赢得了领导的推荐。

想当个合格的警卫可没那么简单,李连庆面临着三个难题:提升游泳技术、提高高中文化水平和说好普通话。

对于一个小学都没毕业,只会说粤语的农村青年来说,这无疑是巨大的挑战。

但李连庆没有退缩,他白天完成日常训练,晚上就自学文化课,一个字一个字地啃,常常学到深夜。

为了提高游泳技术,他每天泡在水里几个小时,甚至节假日也不休息。

为了练习普通话,他虚心向战友请教,一遍遍地练习,直到发音标准为止。

功夫不负有心人,经过几个月的刻苦努力,李连庆终于通过了考核,正式成为中央警卫团的一员,并最终被选为毛主席的贴身警卫。

从炊事班到警卫连,这不仅是岗位的转变,更是李连庆人生的重大飞跃。

他用汗水和努力证明了,只要愿意付出,人生就有无限的可能。

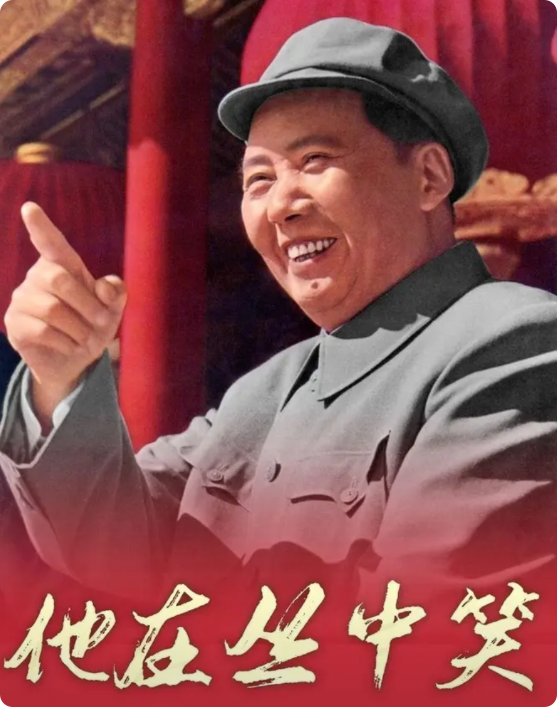

1961年,李连庆正式成为毛主席的警卫员,这既是极高的荣誉,也意味着重大的责任。

在接下来的15年里,他始终牢记使命,兢兢业业,恪尽职守,为毛主席的安全保驾护航。

1967年,李连庆接到任务,回乡调查当地情况,这是他当兵17年头一次回家,心里既兴奋又期待,但这次返乡却让他经历了一场意外的“风波”。

因为有保密要求,李连庆不能说自己真正的身份,乡亲们问他干啥的,他只能含糊地说自己是“炊事员”。

这个回答让乡亲们大跌眼镜,他们无法理解,一个当了17年兵的人,竟然还是个“厨子”。

李连庆就这样成为了村民口中的“反面教材”,用来教育孩子“不好好学习,将来只能当厨子”。

面对误解,李连庆内心虽然无奈,但他并没有过多解释,他深知自己肩负的使命,明白保密纪律的重要性,他忍着别人的误解,坚持完成自己的调查工作。

更让他感到遗憾的是,他的母亲至死都不知道儿子是毛主席的警卫员。

1974年,李连庆的妈妈去世了,因为工作太忙,他没来得及赶回去见妈妈最后一面,这个遗憾,成为他心中永远的痛。

村民们更不明白了,为啥连妈妈过世都不回来,对他的误会也越来越深。

1976年,毛主席逝世,李连庆悲痛万分,他感觉失去了人生的方向,一度想要离开军队,回到家乡,后来,组织决定把他调去给叶剑英元帅当警卫长。

尽管心中充满不舍,李连庆还是服从了组织的安排,继续为国家奉献自己的力量。

在叶帅身边的日子里,李连庆一如既往地兢兢业业,出色地完成了各项安保任务。

他参与了多项国家重要活动的安保工作,用自己的专业素养和高度责任感,保障了国家领导人的安全。

1997年,李连庆退休,他本来可以留在北京,享受晚年生活,但心里始终惦记着家乡的发展。

2008年,他回到阔别多年的家乡,决定用自己的余生,为家乡的建设贡献一份力量。

回到家乡后,李连庆发现家乡依然贫困落后,他拿出自己毕生的积蓄,用于家乡的基础设施建设,修祠堂、修道路、建水井、修桥梁……

他把所有的钱都投入到了家乡的建设中,甚至一度负债累累,李连庆和外甥何丙泉一起开了个叫星耀畜牧的公司,搞起了养牛生意,想带着村民一起富起来。