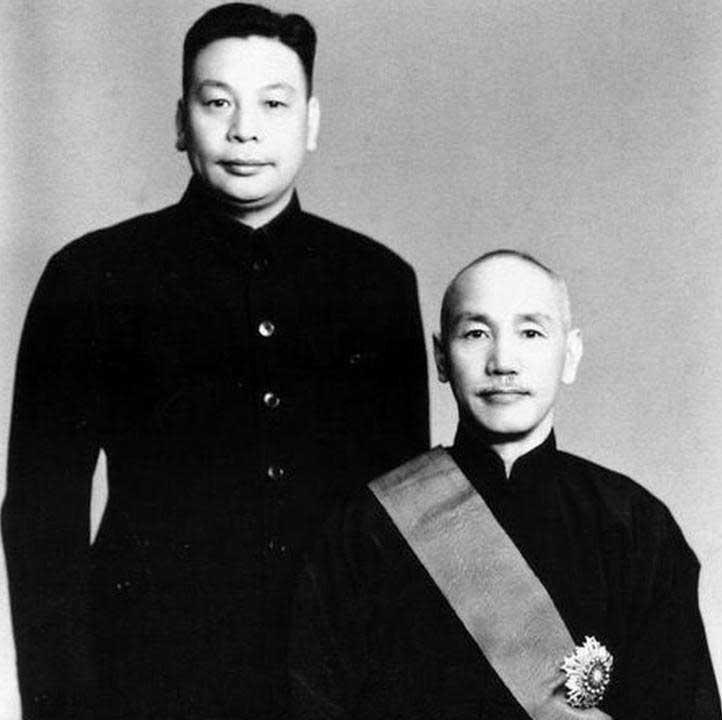

1982年,廖承志致信蒋经国,呼吁台湾回归,然而,宋美龄在回信中的9个字却令人心寒,那么她究竟说了什么呢? 1972年,台湾著名诗人余光中创作了《乡愁》,这首诗触动了无数心弦,尤其是那些自1949年国共内战后随国民党撤退到台湾的大陆人士。这首诗不仅唤起了他们对祖国大陆的深深思念,更在台湾社会引起了广泛的共鸣。 1949年,随着国民党在内战中的失败,蒋介石率领其余部队逃离大陆,来到台湾。蒋介石及其继任者蒋经国长期实行严格的“三不”政策:不接触、不谈判、不妥协,使得两岸关系长期紧张。尽管台湾与大陆有着血脉相连的关系,许多台湾人尤其是那些大陆移民对于家乡的思念从未减弱。他们在梦中仍然期盼着有一天能与家人团聚,然而,由于政治立场的坚持,这个愿望始终难以实现。 对于大陆方面,始终存在着对台湾和平统一的渴望,这一愿景不仅关系到国家的完整,更是中华民族复兴大业的重要一环。然而,长时间以来,两岸之间缺乏有效的沟通渠道,直到1982年出现了一个转机。 那年,蒋经国在纪念其父蒋介石的文章中提到,其父的棺木至今未安葬,寄托着“落叶归根”的希望。这份情感的流露被时任国务院侨办主任的廖承志捕捉到。廖承志不仅是国民党的资深成员,更是蒋经国的老朋友。他们的友情可以追溯到两人在苏联的留学时光,这份深厚的友谊使得廖承志成为联系蒋经国的最佳人选。 在得知蒋经国对大陆有所软化的态度后,廖承志受邓小平的委托,撰写了一封充满情感且诚恳的信件。他在信中表达了两岸和平统一的重要性,并强调这不仅符合台湾人民的利益,也符合整个中华民族的利益。廖承志用他们共同的过去和对未来的展望,劝诫蒋经国应把握历史机遇,促进两岸关系的和解与统一。 在信的结尾,廖承志用了一系列的比喻和修辞来加强语气,试图唤起蒋经国对时局变化的敏感性和对历史责任的认识。他提到:“时不我与”的紧迫感,暗示如果错过这一时机,可能将再无机会。 为了确保这封信能够顺利传递至台湾,并引起足够的重视,廖承志联系了杨奇,一位在香港从事宣传工作的人士。杨奇凭借其在媒体界的联系,与《星岛日报》和《华侨日报》的编辑进行了沟通,最终决定将信的内容嵌入一篇看似普通但实际上醒目的新闻文章中,从而使之能够在不引起疑虑的情况下,被广泛传播。 这种传播方式确保了信件内容的扩散,不久,台湾的有关部门和蒋经国本人都注意到了这篇文章和其中的信件内容。蒋经国在此时面临着个人与政治的双重压力。一方面,他深受传统文化的影响,对于大陆寄来的信件内所述家国情怀感同身受;另一方面,他作为台湾的领导人,需要考虑到岛内的政治环境和公众舆论,不能轻易表现出对大陆柔软的姿态。 在权衡了多种可能性后,蒋经国决定将这一重要的外交决策交由其妻宋美龄处理,这既是因为她在台湾政治与社会中的地位,也是因为她对于两岸关系有着自己独到的见解。然而,宋美龄的回复是坚决且明确的,她在回信中表达了对大陆政策的不妥协态度,并对廖承志提出了“敝帚自珍,幡然来归”的劝降建议。 宋美龄的回复公之于众后,立即引发了两岸之间的广泛讨论。很多台湾及海外的华人对宋美龄的态度感到失望,认为她的这一立场忽视了中华民族的大义,也阻碍了两岸关系的和解与发展。 在这封信件和随后的争议之后,蒋经国开始重新评估两岸关系的发展方向。随着时间的推移,台湾的政策逐渐有了微妙的调整,到了1987年,台湾当局最终放宽了对大陆探亲的限制。从此,更多的人开始跨越海峡,探亲访友。