美商务部长称芯片必须在美制造美国“芯片必须在美国制造”政策深度解读

一、政策核心与动机

1. 国家安全与经济主权驱动

• 美国商务部长卢特尼克强调,半导体等“涉及国家安全”的产品需摆脱对外依赖,尤其是中国供应链。美国约60%的进口芯片依赖中国生产,而全球75%的先进芯片产能集中在亚洲,这种结构性脆弱性促使美国通过关税政策倒逼产业回流。

• 美国政府配合《芯片与科学法案》的补贴计划,试图将本土半导体产能占比从2022年的12%提升至2030年的20%,以增强经济主权和供应链安全。

2. 贸易政策工具化

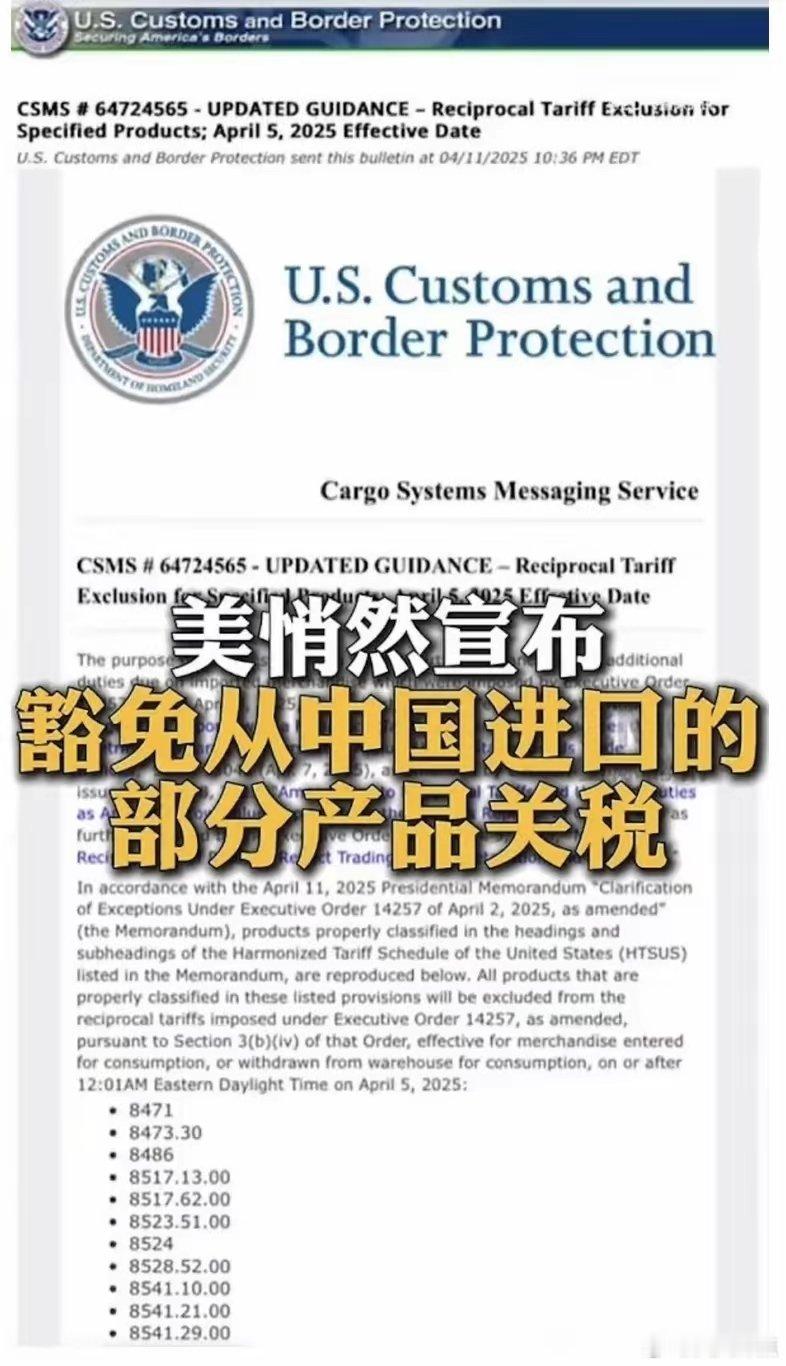

• 特朗普政府将关税作为谈判筹码,通过“豁免-加税”的策略反复施压。例如,先对部分电子产品临时免税,随后又计划将其归入“半导体关税”类别,税率可能高达20%-25%。

• 这种政策摇摆既是对盟友及企业的施压手段,也为后续贸易谈判预留弹性空间,试图在全球贸易中占据更有利地位。

3. 国内政治与产业利益博弈

• 美国半导体工业协会(SIA)等利益集团长期游说政府强化产业保护。豁免半导体关税是回应国内产业界的抗议,但最终仍要通过专项关税平衡政治诉求与企业利益。

• 2025年正值美国大选周期,强化“美国制造”成为争取选民支持的重要议题,政策调整背后带有明显的政治考量。

二、实施路径与挑战

1. 供应链重构成本高企

• 美国本土建厂成本比亚洲高30%-50%,且面临技术工人短缺问题。台积电在亚利桑那州的4纳米芯片工厂虽已投产,但其投资额达650亿美元且需依赖台湾技术团队,反映出美国制造业回流的现实困境。

• 供应链重构不仅需要巨额投资,还需要解决技术、人才、基础设施等多方面的挑战。

2. 全球产业链连锁反应

• 若美国对进口芯片加征25%关税,iPhone等终端产品生产成本将增加8%-10%,可能迫使苹果等企业加速向印度、越南转移产能。

• 中国已通过调整原产地规则反制,对“美国制造”芯片征收125%关税,直接打击德州仪器,英特尔等美企,引发全球产业链的重构和博弈。

3. 技术封锁与自主创新博弈

• 美国试图通过限制尖端芯片对华出口遏制中国技术发展,但中国在7纳米芯片量产、长江存储固态硬盘等技术领域已取得突破。

• 华为等企业通过“农村包围城市”战略开拓亚非拉市场,海外营收占比超60%,削弱了美国技术封锁效果,显示出中国半导体产业的韧性和创新能力。

三、影响与趋势预判

1. 短期市场震荡加剧

• 华强北等电子市场出现芯片囤积现象,分销商转向国产替代方案。美国半导体企业市值短期内剧烈波动,苹果公司曾在关税政策变动后单日损失超7700亿美元。

• 市场不确定性增加,企业面临供应链中断和成本上升的风险,需要灵活调整策略以应对市场变化。

2. 中长期产业格局分化

• 英伟达宣布投入5000亿美元建设本土AI芯片产业链,而中国通过科创板扶持半导体设备企业,2024年数字人民币跨境结算占比达42%,双方技术脱钩趋势加剧。

• 全球半导体产业将呈现更加分化的格局,中美两国在半导体领域的竞争将更加激烈。

3. 全球化规则重塑

• 美国将出口管制纳入贸易协定的尝试,可能迫使韩国、日本等盟友在中美之间选边站队。欧盟则试图通过谈判平衡对美贸易关系,避免完全卷入“芯片冷战”。

• 全球化规则面临重塑,各国需要在维护自身利益的同时,寻求更加平衡和可持续的国际贸易秩序。

四、总结

美国“芯片必须在美国制造”的政策反映了其在半导体领域的多重战略意图,包括国家安全、经济主权、贸易政策工具化以及国内政治与产业利益博弈。然而,这一政策的实施面临供应链重构成本高企、全球产业链连锁反应以及技术封锁与自主创新博弈等多重挑战。

未来,全球半导体产业将呈现更加分化的格局,中美两国在半导体领域的竞争将更加激烈。同时,全球化规则也面临重塑,各国需要在维护自身利益的同时,寻求更加平衡和可持续的国际贸易秩序。对于中国企业而言,需要加大自主创新力度,提升产业链供应链韧性和安全水平,以应对外部挑战和不确定性。