1949年,陈毅正坐在上海的一家面馆中吃面,随后,一位老农走了进来,点了一碗和陈毅一模一样的面,陈毅的目光一瞬间锁定了那碗面,眉头皱了起来,放下筷子对服务员说:“你过来!我是陈毅,你把刚才喊的一十’和十一’说给我听听是啥意思?”

1949年的上海,经历了战争的洗礼后,满目疮痍,混乱的社会秩序、凋敝的经济状况、困苦的民生景象,都像一张张沉重的网,笼罩着这座城市。

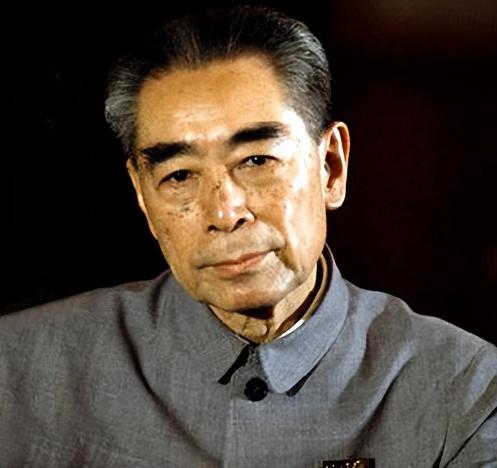

就在这时,中国人民解放军第三野战军,在陈毅司令员的率领下,以秋风扫落叶之势,解放了上海。

这支纪律严明的队伍,没有沉浸在胜利的喜悦中,而是迅速投入到接管和治理城市的艰巨任务中。

为了展现对接管上海的信心,也为了与民休息,三野的战士们,做出了一个令人惊讶的决定,全体指战员睡大街,不借宿民房,即使群众主动邀请也不行。

上海市民们惊呆了,他们从未见过这样的军队,打胜仗不扰民,秋毫无犯,甚至宁愿睡在街头,也不愿给百姓添麻烦。

战士们的行动,就像一股清流,流淌在上海的大街小巷,迅速赢得了民心。

但要想把一个旧的秩序彻底改变,建立起新的秩序,绝非易事,旧的思想观念,旧的社会风气,依然根深蒂固,盘根错节地存在于社会的各个角落。

陈毅深知,要想真正改造上海,必须从根本上改变人们的思想观念,而这,需要时间,需要耐心,更需要身体力行,以身作则。

一天,陈毅微服私访,来到一家街边的阳春面馆,他要亲眼看看,这座城市最底层的百姓,过着怎样的生活。

面馆不大,却干净整洁,老板热情招呼着每一位客人,陈毅点了碗阳春面,静静地观察着周围的一切。

不一会儿,一碗热气腾腾的阳春面端了上来,面条筋道,汤底鲜美,分量十足,看得出老板的用心。

陈毅正准备动筷,一位衣衫褴褛的老农走了进来,老农步履蹒跚,面容憔悴,显然是生活困苦之人。

老板看了一眼老农,脸上堆着的笑容瞬间消失,不耐烦地应了一声。

很快,老农的阳春面也端了上来,但与陈毅碗里的面相比,老农的这碗面,简直可以用“寒酸”来形容。

面条少得可怜,汤底清淡寡味,几根青菜孤零零地躺在碗底,毫无食欲可言。

看到这一幕,陈毅的心头猛地一震,他放下筷子,目光锐利地盯着老板,沉声问道:“你过来!我是陈毅,你把刚才喊的一十’和十一’说给我听听是啥意思?”

老板被陈毅的气势吓了一跳,眼神躲闪,不敢直视陈毅的目光。

在陈毅的逼问下,老板终于道出了实情。原来,为了区别对待不同阶层的顾客,他们私下里把阳春面分成了“一十”和“十一”两种。

“一十”是给“干部”吃的,分量足,味道好;“十一”是给“老百姓”吃的,分量少,味道差。

陈毅听完,怒不可遏,一拍桌子,站了起来,老板吓得面如土色,他知道自己这次是撞到铁板上了。

不过陈毅并没有为难老板,他语重心长地告诉老板,现在是新社会了,人人平等,这样做,不仅对不起顾客,也对不起自己。

老板羞愧地低下了头,他知道陈司令员说的是对的,陈毅离开面馆后,这家面馆的“一十”和“十一”的区分,也永远地消失了。

一碗阳春面,折射出的是解放初期上海的社会现状,以及共产党人改造旧社会,建立新秩序的决心和努力。