1953年,王扶之负伤回家,路上遇见一位赶车老夫,路途中两人聊的火热,直到驴车到了老夫家门口,王扶之才反应过来这不就是自己的家吗,不自觉的对老夫喊道“爹,我就是扶之啊!”

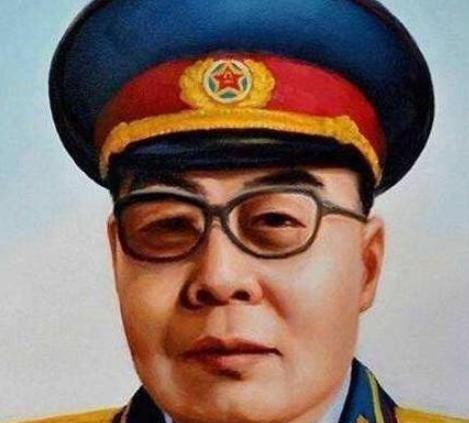

王扶之,原名王硕,出生于陕西省子洲县一个贫苦农民家庭,

年仅12岁的王硕,瞒着家人偷偷加入了红军,这个决定,不仅改变了他的一生,也为中国革命事业增添了一位杰出的将领。

当时的红军正处于艰苦卓绝的长征时期,年幼的王硕凭借着超乎年龄的身高和坚定的革命信念,成功地混入了队伍。

他的勇气和决心,让人不禁想起了另一位著名的少年英雄——董存瑞,两人虽然年代不同,但都在年少时就展现出了对革命事业的无限忠诚。

在红军中,王硕很快就展现出了非凡的才能,他不仅参与了土地革命,还在抗日战争和解放战争中屡立战功,正是在这些艰苦卓绝的战斗中,王硕逐渐成长为一名优秀的军事指挥官。

有趣的是,"王扶之"这个名字据说是后来毛主席亲自为他起的,这个名字寓意深远,"扶之"二字既体现了党对他的培养和期望,也暗示了他在革命事业中的重要作用。

这个改名的故事,让人想起了另一位伟人周恩来,周恩来的名字也曾被孙中山先生赞誉有加,认为寓意美好。

王扶之在抗美援朝战争中的表现尤为出色,作为志愿军的重要指挥官,他多次身先士卒,带领部队创造了惊人的战绩。

其中最为人津津乐道的,是他所在的343团以一个连的兵力全歼了美国王牌骑1师的一个连,这场战斗不仅展现了志愿军的强大战斗力,也极大地震撼了美军的心理防线。

在朝鲜战场上,王扶之经历了无数次生死考验,有一次,他和几名同志被困在一个被炸塌的山洞里长达30多个小时。

在这30多个小时里,他们面临着缺氧、饥渴和绝望的煎熬,然而,正是在这样的绝境中,王扶之展现出了超乎寻常的意志力,他不仅鼓舞同志们坚持下去,还积极寻找脱困的办法。

最终,他们的获救竟然与几只不起眼的苍蝇有关,原来,救援人员发现有苍蝇从洞口飞出,推断洞内可能还有生还者,这才加大了挖掘力度。

这个惊险的经历,让王扶之对生命有了更深刻的理解,他甚至发誓余生不再打苍蝇,以此感恩这些间接救了他一命的小生命。

这件事发生之后,组织决定让他先回家休养,然而就是这么巧,在回家的过程中,竟坐上了父亲的驴车,过程中两人谁也没有认出谁。

知道驴车停在家门口,两人才反应过来,就这样父子两人终于重新生活在一起了。

王扶之在战争中的卓越表现,不仅赢得了中国人民的尊敬,也引起了美军的关注。

2005年,时任美国国防部长的拉姆斯菲尔德访华时,特意提出要参观王扶之曾经服役的39军,他想了解,为什么当年装备简陋的39军能够重创有着"160年不败"神话的美骑1师。

这一请求,从侧面反映出王扶之和他所率领的部队在抗美援朝战争中的卓越表现对美军造成的深远影响。

随着共和国的建立,王扶之的军旅生涯也进入了新的阶段,他成为了新中国的开国将军之一,值得一提的是,王扶之是目前在世的开国将军中年龄最小的一位。

这个事实,不仅体现了他个人的传奇经历,也见证了中国革命事业薪火相传的伟大历程。

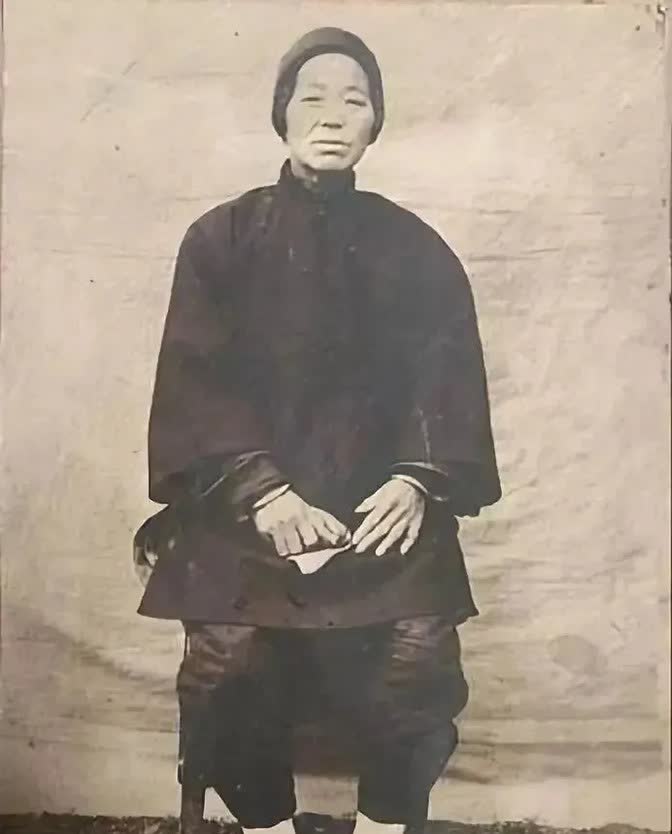

然而,即便功成名就,王扶之始终没有忘记自己的根,在晚年,他回到阔别多年的家乡,与失散多年的父亲重逢。

这次相逢,既温馨又感人,多年的分离并没有冲淡父子之间的亲情,反而让他们更加珍惜彼此,王扶之曾试图将父亲接到城里生活,希望能让老人家享受更好的生活条件。

然而,农村出身的父亲最终还是不习惯城市的生活,半年后又回到了家乡曹刘沟村,这个细节,恰恰体现了王扶之对家乡和亲人的深厚感情,也反映出他始终没有忘记自己的根。

王扶之的一生,就像一部跌宕起伏的传奇小说,从12岁参军到成为开国少将,从在战场上九死一生到与失散多年的父亲重逢,每一个片段都令人动容。