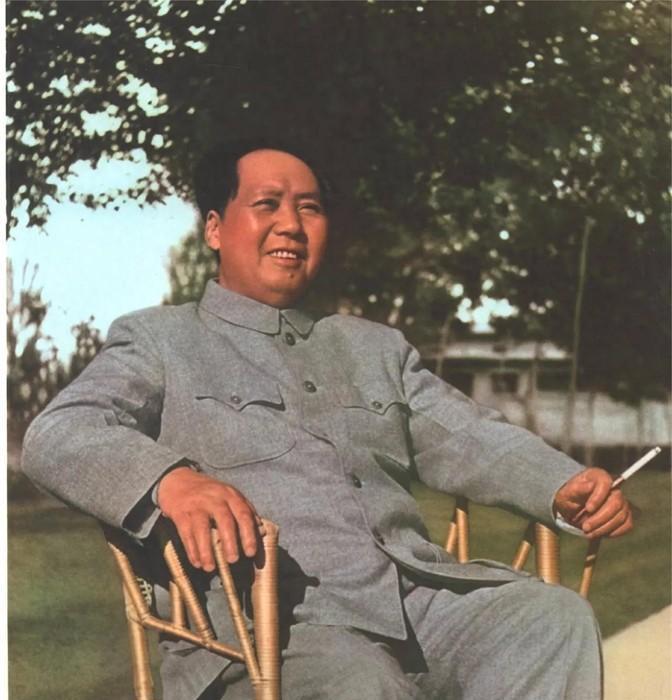

1919年11月3日,毛泽东和父亲毛贻昌、弟弟毛泽覃,及伯父四人来到照相馆拍照。而这张照片也成了毛泽东和父亲此生唯一的一张合影。 1920年1月23日,一个冬日,湘潭韶山冲的毛家老宅里传来一阵哭声。毛贻昌老先生在经历短暂病痛后离开了人世,享年50岁。这一消息辗转传到北京,当时正在那里从事革命活动的长子毛泽东闻讯,心如刀绞,却无法回乡奔丧。 "革命尚在进行中,哪能因小家不顾大家。"怀着对父亲的思念与愧疚,毛泽东只能将痛苦埋在心底,继续投身于驱逐张敬尧反革命集团的斗争中。此时,他手中唯一能寄托思念的,是那张拍摄于短短两个月前的全家合影——也是他与父亲此生唯一的一张照片。 回溯到1919年的深秋,毛家刚刚经历了一场巨大的变故。10月,毛泽东的母亲文七妹因病去世,全家人沉浸在悲痛之中。母亲的离去对毛贻昌打击尤为沉重,看着父亲日渐消瘦的面容,毛泽东与弟弟毛泽覃商议,决定为父亲办一个50虚岁的生日,以排解他的悲伤。 于是,毛泽东邀请堂伯父毛福生作陪,将父亲接到湖南长沙小住几日。在那个时代,离开农村到城市一趟并不容易,这次短暂的团聚显得格外珍贵。毛泽东还邀请了几位同窗好友,大家聚在一起,为毛贻昌老人庆生,一时间驱散了些许家庭失去亲人的阴霾。 1919年11月3日,秋阳高照,毛泽东提议全家一起去照相馆留影。当时的照相馆对普通百姓来说还是颇为新奇的场所,拍照更是一件重要的事情。四人精心打扮后,来到长沙的一家照相馆。照片中,毛泽东穿着一件素色长袍,站在父亲身旁,左臂上依稀可见套着的黑纱——那是他为母亲戴孝的标志。他身材高大却瘦削,神情专注地望向镜头,眼神中透露出沉稳与坚定。 十四岁的毛泽覃站在另一侧,穿着一件半旧的中山装,完全是一副中学生的模样,稚嫩的脸庞上带着几分拘谨。自十三岁起,他就被哥哥接到长沙读书,耳濡目染间,已逐渐受到革命思想的熏陶。 照片正中间,父亲毛贻昌和堂伯父毛福生端坐着。毛贻昌一生勤俭持家,精明能干,照片中的他神情略显严肃,却也透露出与家人团聚的欣慰。他不会想到,这次合影竟成了与长子此生的最后一次影像记录。 那张泛黄的照片不仅定格了毛家四人的容颜,也记录了一个普通湖南农村家庭的生活缩影。毛贻昌,这位在照片中正襟危坐的父亲,是韶山一带出了名的精明能干之人。他从小勤俭持家,靠着辛勤劳作和头脑灵活,使家庭条件在当地算得上不错。他最为人称道的是那双灵巧的手,能够双手同时拨打算盘,计算精准迅速。 毛贻昌对长子毛泽东要求极为严格。在老家时,毛泽东需要帮助家里干农活,同时还要努力读书。这种严厉的家教,在不经意间塑造了毛泽东刚毅坚韧的性格。母亲文七妹则性格温和,给了孩子们足够的慈爱,平衡了父亲的严厉。这种家庭环境下,毛家兄弟都养成了坚强独立的品格。 在毛家,毛泽东排行老三,下面有两个弟弟:毛泽民和毛泽覃。毛泽民是大弟弟,而照片中那个穿着半旧中山装的毛泽覃则是小弟弟。毛泽东十分关心弟弟的成长,从1918年起,当毛泽覃刚满13岁时,他就将弟弟接到长沙读书,希望弟弟能够接受更好的教育。 在长沙的五年学习生活中,毛泽覃受到了哥哥的深刻影响。他不仅各科学术成绩名列前茅,更重要的是,他亲眼见证了哥哥投身革命的历程,耳濡目染间培养了对社会问题的关注和对进步思想的认同。正是这段时期的熏陶,使年轻的毛泽覃渐渐立志成为一名对社会有用的人才。 1919年,正值五四运动风起云涌之际,二十六岁的毛泽东已经开始积极参与社会活动。这一年对毛家而言,却是充满变故的一年。先是母亲文七妹去世,几个月后又失去了父亲。面对接连的打击,毛氏兄弟彼此扶持,共同承担起家庭的变故与责任。 那张合影背后,是一个家族命运与国家命运交织的故事。照片拍摄后不久,毛泽东便更加坚定地投身革命事业。在他心中,个人的悲欢离合已不能阻挡为国为民的决心。而这种精神,也影响了他的弟弟们。后来,毛泽民和毛泽覃都追随兄长的脚步,走上了革命道路。 如今,这张珍贵的合影已成为历史的见证,记录了毛泽东青年时期的面貌,也记录了一个普通家庭在时代洪流中的瞬间。它不仅是毛泽东与父亲唯一的合影,更是一个家族故事的缩影,告诉我们伟人也有普通人的情感与牵挂。在那个变革的年代,家庭的温暖与离别,成为推动一代人前进的力量。