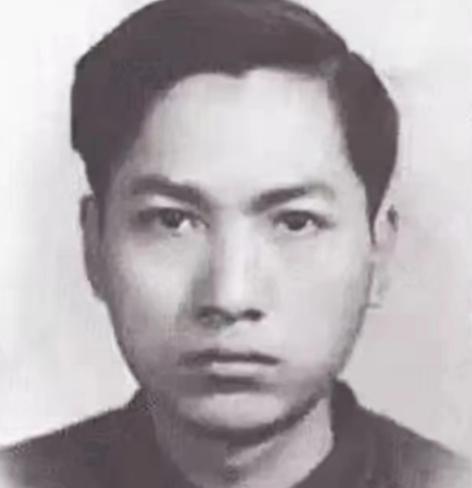

1982年,赵一曼唯一的儿子在家中选择了自缢,所有的同事感到惜,没想到身为烈士的儿子,他竟然会选择这条路,那到底发生了什么让他选择这种方式来结束生命? 赵一曼,大家都知道,抗日战争里的大英雄,牺牲时才31岁。她的事迹被写进书里,拍成电影,激励了好几代人。可她的儿子陈掖贤,1982年在家里用一根绳子结束了自己53年的生命。这消息传出来,同事们都觉得太可惜了,没想到烈士的后代会走到这一步。那到底发生了什么? 陈掖贤1929年出生在湖北宜昌,那时候赵一曼正忙着革命。1930年,她把刚一岁的儿子交给伯父抚养,自己一头扎进了抗日斗争。从此,母子俩再没见过面。陈掖贤跟着伯父长大,日子过得还算平稳,也念了不少书。直到20多岁,他才从伯父那儿知道自己妈是赵一曼,那个大名鼎鼎的烈士。他挺震撼的,还在手臂上刻了“赵一曼”三个字,想记住这份血脉里的骄傲。 1955年,陈掖贤从中国人民大学毕业,学的是政治经济学,脑子挺活络。毕业后他去了北京工业学院当老师,教政治课。他备课特别认真,讲课也不死板,学生们都挺喜欢他。那会儿,他日子过得还不错,至少表面上看是这样。可谁也没想到,生活会慢慢给他挖坑。 1960年,陈掖贤干了件挺大胆的事——给高层写信,反映老百姓生活的难处。这在当时可不是小事,搁别人身上可能就麻烦大了。但因为他是赵一曼的儿子,上头多少给了点面子,没太追究。这件事让他有点名气,可也让他开始觉得自己跟周围人格格不入。 到了1969年,北京工业学院解散,陈掖贤被调到机电研究院六机床厂工作。从大学老师到工厂职员,这落差不是一般的大。他心里肯定不是滋味,但也没抱怨啥。他有个原则,死活不领母亲的抚恤金,觉得靠自己活着才硬气。这份倔强挺像他妈,可生活不讲情面,慢慢就把他的棱角磨平了。 1970年代,日子更不好过了。他的父亲因为历史问题被牵连,家里乱成一团。后来婚姻也崩了,老婆走了,朋友也疏远了。陈掖贤的社交圈子越来越小,整个人就像被困住了。他在厂里干活虽然踏实,可那种从早忙到晚、看不到头的日子,压得人喘不过气。加上他那股子不服输的劲儿,估计心里憋了不少苦。 1982年8月15日,陈掖贤在家里自缢了,53岁,走得悄无声息。同事们听说后都觉得太突然,平时看他挺正常,没想到会这样。送行的时候,大家伙儿都挺沉默,谁也不知道他心里到底装了多少事。他的女儿陈红珍后来接过了他的担子,当了老师。她也挺有骨气,从没拿祖母的名头给自己捞过啥好处。 陈掖贤这一辈子,说起来挺矛盾。他敬重自己的母亲,想活出点样子,可现实却一次次把他按在地上摩擦。他不靠烈士儿子的身份吃饭,这点让人佩服,可也可能是这份坚持让他扛不住生活的重。他死后,社会上开始有人聊烈士后代的事儿:这些人到底咋生活的?是不是该多关心关心他们? 其实,陈掖贤的故事挺接地气的。他不是啥大人物,就是个普通人,碰上了不普通的出身。赵一曼是英雄,可她儿子不是铁打的,也有撑不住的时候。他的选择让人惋惜,也让人忍不住想,那些年到底发生了啥,让他觉得活着比死了还累?