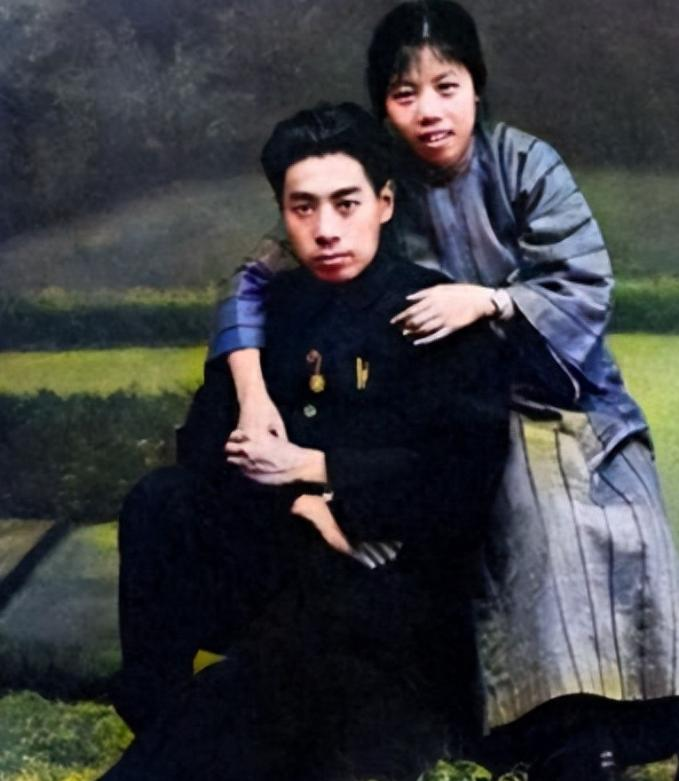

59年周总理途经成都,得知陈毅父母住所破旧后,立即下了一道命令。 1959年,周恩来总理的专列停靠在成都站。在繁忙的行程中,周总理仍不忘关心老同志的家属,他特意让人请来了成都军区司令员贺炳炎。 在谈话中,周总理看似随意地问了一句:"陈毅的父母在成都,你可知情况如何?"这句看似平常的问话,却让贺炳炎愣在了原地。 作为成都军区的最高军事长官,贺炳炎竟然不知道陈毅父母就在成都生活的消息。这让他感到非常惭愧,立即组织人手开始寻找陈毅父母的下落。 寻找的过程并不顺利,因为在当地没有任何人知道陈毅父母的具体住址。经过多方打听,终于在成都的兴隆巷找到了两位老人的住处。 当贺炳炎来到这个位于偏僻小巷的院落时,看到的是一处极其简陋的平房。房屋年久失修,墙面斑驳,门窗也已褪色,与周围普通居民的住所并无两样。 为了确认老人的身份,贺炳炎小心翼翼地问道:"您老是陈毅副总理的父亲吧?"面对这个突然到访的陌生人,两位老人显得十分谨慎,并没有立即承认。 直到贺炳炎说明自己的身份后,两位老人才渐渐放松下来。从交谈中,贺炳炎得知这对老人已经在这里默默生活了很长时间。 让人感动的是,两位老人并不觉得自己的居住环境有什么问题。他们说这里的生活很自在,可以去茶馆,可以和老朋友聊天,完全不用担心会影响儿子的工作。 贺炳炎仔细查看了老人的居住环境,屋内陈设简单,但收拾得很整洁。虽然生活条件远不及北京中南海,但两位老人的精神状态却很好。 带着沉重的心情,贺炳炎向周总理汇报了这个情况。当得知陈毅的父母住在如此简陋的环境中时,周总理立即作出指示:"给两位老人换一处住所,务必要好好照顾陈毅一家,特别是父母亲。" 贺炳炎深深记住了这一天,从此他常常抽空去看望两位老人。 这对生活在成都平房里的老人,曾经住过中南海这个中国最高领导层工作和生活的地方。1954年,当陈毅调任国务院副总理后,特意把父母接到北京的中南海同住。 在中南海的日子,两位老人和其他领导人如李富春、谭震林、邓小平都成了邻居。他们的居所在怀仁堂西边的庆云堂,生活环境优越,周围的邻居也都很友善。 但是老人家心里始终放不下四川的生活习惯。在中南海虽然条件很好,但他们更怀念四川的茶馆文化,怀念那种熟悉的乡土气息。 1957年,两位老人主动向陈毅提出要回四川的请求。面对父母的坚持,陈毅理解父母的心情,同意了他们的请求。 临行前,陈毅再次提出了三条要求:一是回川后衣食住行要自理,不惊动当地政府;二是做一个普通的公民,不要惊动邻里;三是要坚持原则,不为亲友的无理要求牵线搭桥。 两位老人对这些要求都认真遵守着。从北京回到成都后,他们选择在普通的街巷租住,每月靠着陈毅寄来的100元生活费过日子。 陈毅每个月都按时给父母寄钱,并经常写信询问父母的近况。 老两口说:"不是陈毅和儿媳张茜不管我们,而是我们对北方气候不习惯。"他们深知儿子工作繁忙,既要处理国家大事,还要负责外交工作。 在成都的生活虽然简单,但两位老人觉得很自在。他们可以像普通老人一样,去茶馆喝茶聊天,过着自己熟悉的生活。 他们始终记得陈毅说过的话,要做普通公民,不给组织添麻烦。这种严于律己的精神,在当时的革命家庭中并不少见。 这对父母用实际行动支持着儿子的工作,他们宁可住在简陋的平房里,也不愿意给组织增添负担。 周总理得知陈毅父母住所破旧的情况后,立即要求成都军区妥善解决两位老人的住房问题。 接到指示后,贺炳炎立即着手安排,为两位老人挑选了两处新的住所。一处是位于半节巷的小院,另一处是原四川军阀杨森的公馆。 当地的同志认为,作为国家领导人的父母,理应住进条件更好的杨森公馆。但是当两位老人看过两处房子后,却作出了出人意料的选择。 陈父指着杨森公馆说,这样的大房子他们住不惯,住进去会对不起组织、对不起人民。他们觉得半节巷的小院更适合,能住下全家人就足够了。 两位老人的选择再次展现了他们的朴素价值观。他们始终牢记着陈毅的嘱托,不忘自己普通公民的身份。 最终,在尊重老人意愿的基础上,他们搬进了半节巷的小院。这个院子虽然比不上杨森公馆的气派,但却更符合两位老人的生活习惯。 从此之后,贺炳炎经常抽空去看望两位老人。每次去看望,他都能感受到老人家的那份质朴与坚持。 这种来自组织的关怀,让两位老人十分感动。但他们依然保持着简朴的生活作风,从不提出特殊要求。 1960年7月1日,一个让人悲痛的消息传来,贺炳炎将军因病逝世。这个消息让两位老人深受打击。 尽管年事已高,行动不便,两位老人还是坚持要去送别这位经常来看望他们的老朋友。他们请人搀扶,来到贺炳炎的灵堂前,表达最后的敬意。