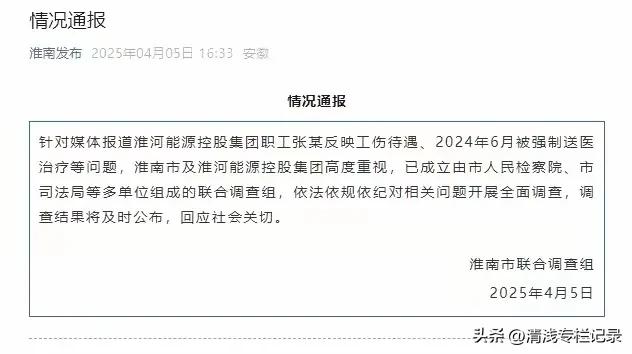

当"被精神病"成为维权者的噩梦:一纸工伤认定背后的22天炼狱 一则求助新闻撕开了法治社会的一道裂缝。 安徽淮南市民张坡在工伤维权路上突遭变故,被公安机关强制送入精神病院治疗22天。这个荒诞剧情令人不寒而栗:家属被禁止探视,出院请求遭拒,直到今年4月调查组成立,真相仍在迷雾中。这不是悬疑小说片段,而是发生在当下的真实维权困境。 黑色22天:被撕裂的公民权利 2024年6月的某个清晨,张坡像往常一样准备工伤维权材料时,等来的却是穿着制服的工作人员。没有司法鉴定,没有家属签字,这位普通工人转眼成了"精神病患者"。淮南市第三人民医院的封闭病房里,维权者变成"治疗对象",公民权利在诊断书前土崩瓦解。 更吊诡的是院方操作:禁止家属探视违反《精神卫生法》第46条,强制治疗违背"无危险不约束"原则。这种程序性违法让人想起2021年李燕案——上海女子因房产纠纷被家人送进精神病院,最终引发全国性修法讨论。历史似乎在重演,只是这次公权力的介入让事件性质更为严峻。 工伤维权背后的利益暗礁 张坡所在的淮河能源控股集团,前身是淮南矿业集团,作为省属国企本应成为守法表率。但当工伤待遇纠纷升级为限制人身自由,暴露出某些企业处理劳资矛盾时仍在使用"捂盖子"思维。这种现象在能源、建筑等高危行业并不鲜见,2022年山西某煤矿就曾发生扣押维权矿工身份证件事件。 涉事医院同样难辞其咎。我国《精神卫生法》明确规定:除有伤害自身或他人安全行为外,不得违背本人意志进行诊断。而张坡案例中,医院在缺乏危险行为证据情况下收治,涉嫌将医学伦理让位于非医疗因素。 法治社会容不下"被精神病"闹剧 联合调查组的成立是纠偏的开始,但公众更期待看到制度性防范。2013年温州"被精神病"案件催生的《精神卫生法》司法解释,明确将非自愿住院决定权交予法院。然而十年过去,仍有机构在利益驱动下架空司法程序。 这起事件折射出的深层危机,是公民人身自由与企业利益、地方形象之间的畸形博弈。当维权者可能面临"被精神病"风险时,每个人都是潜在的张坡。用世俗眼光看,这不仅是个人厄运,更是对社会良知的拷问——如果连说理的地方都变成囚笼,普通人还能相信什么? 真相或许会迟到,但绝不能缺席。张坡的22天不能成为法治进程的注脚,而应成为重塑规则的新起点。毕竟,保护一个公民的合法权利,就是在守护十四亿人的安全底线。