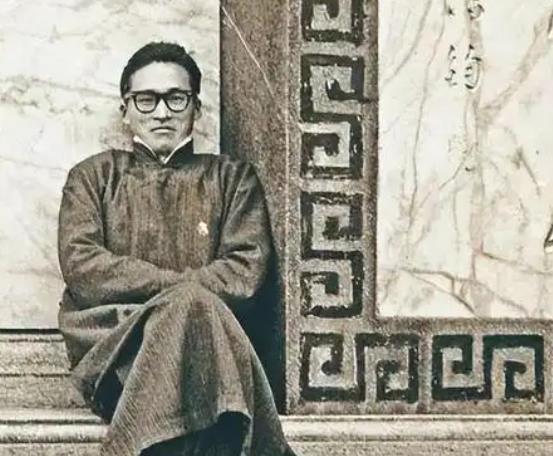

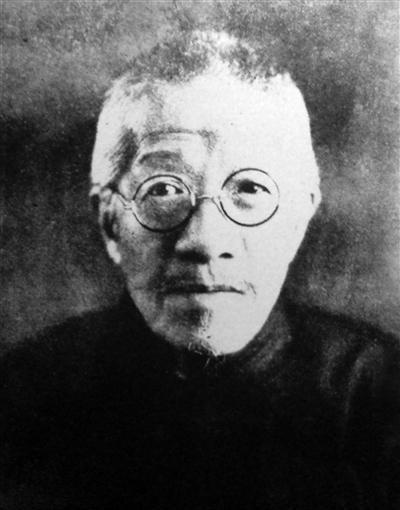

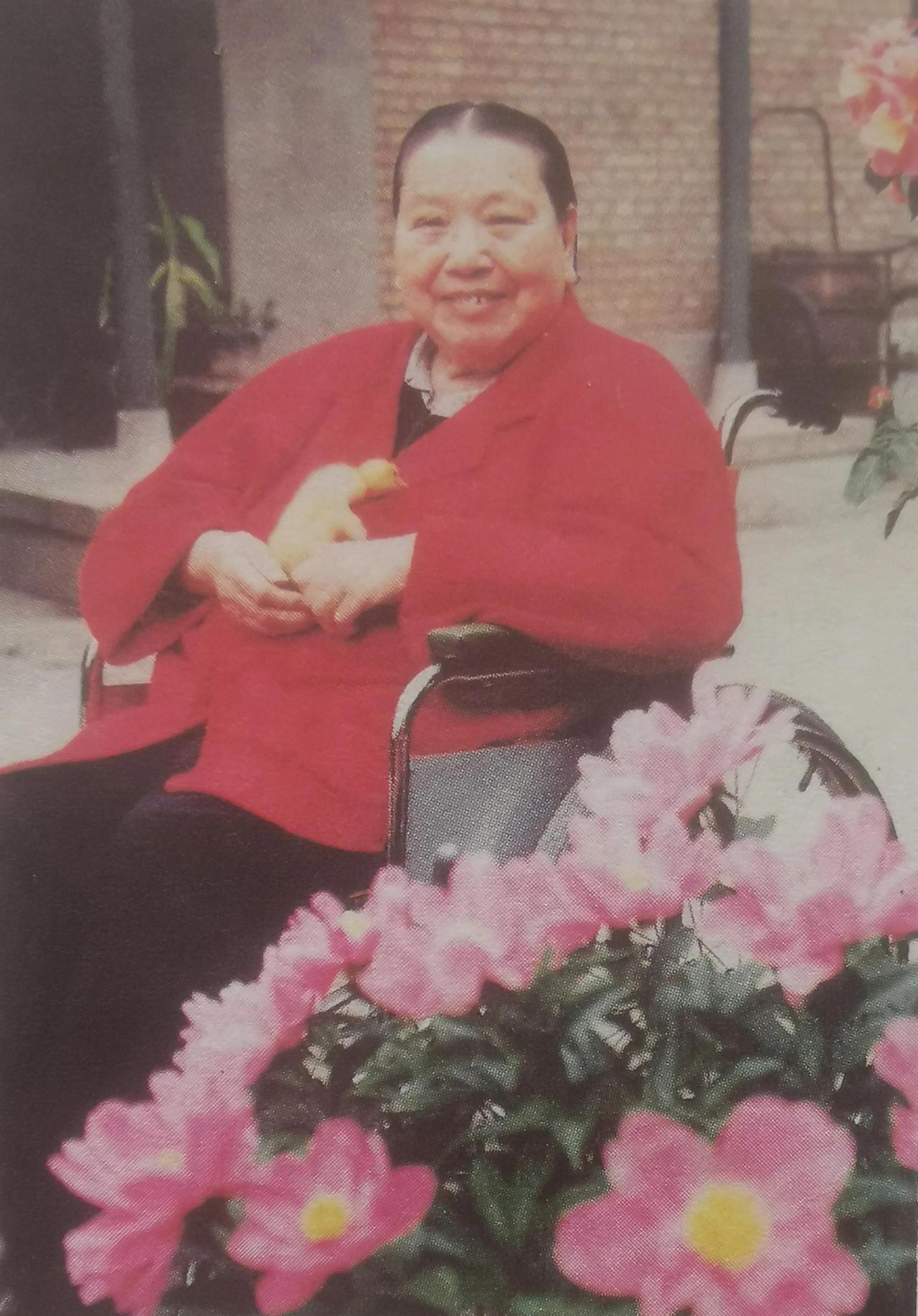

1909年,年仅15岁的邓中夏不得不娶大嫂为妻,但是大嫂已经和大哥成婚一年,感情一直很好,所以在新婚之夜,邓中夏不仅没有和嫂子圆房,而且婚后三天他就离开了家。不过他后来做的事,让人很感动。 在湖南这片人杰地灵的土地上,邓家是当地颇有声望的名门。邓典谟作为晚清举人,不仅在官场上有一定地位,在家族中更是以严谨治家著称。他格外重视子女教育,特别是对小儿子邓中夏寄予厚望。1894年出生的邓中夏从小就展现出过人的聪慧,在传统私塾和新式学堂中都有优异表现。 邓家兄弟邓隆泮和邓中夏年龄相差两岁,却情同手足。大哥邓隆泮性格稳重,常常在学业上指导弟弟;小弟邓中夏天资聪颖,经常与哥哥探讨学问。两人一起读书时,常常在院子里互相切磋,讨论新知。这份手足之情,在当时就让许多人称道。 1908年,邓家大公子邓隆泮迎娶了当地大户人家的女儿杨贤怀。这门亲事其实是两家早年就定下的娃娃亲,新人年龄相仿,又是门当户对。婚后的一年里,小两口恩爱和睦,邓家上下其乐融融,一切都朝着好的方向发展。 但就在婚后一年,邓隆泮突然染上重病。这突如其来的变故让邓家陷入了焦虑。父亲邓典谟四处求医问药,但病情始终不见好转。在那个医疗条件有限的年代,一家人眼看着邓隆泮的病情日渐加重,却束手无策。 在走投无路之际,家里请来了一位算命先生。这位算命先生一番掐算后,说出了一个让所有人意想不到的说法:邓隆泮和杨贤怀的八字相克,唯有换配才能化解。这个说法虽然荒诞,但在当时的社会环境下,却成了邓家不得不考虑的出路。 经过一番商议,邓家和杨家达成了一个特殊的安排:由邓中夏迎娶杨贤怀为妻。这样既可以改换八字,又能让杨贤怀继续留在邓家。1909年,年仅15岁的邓中夏就这样不得不娶了大他两岁的嫂子为妻。 这桩特殊的婚事对年幼的邓中夏来说无疑是个沉重的负担。在新婚之夜,少年邓中夏始终没有和杨贤怀圆房,而是坐在凳子上直到天明。不仅如此,婚后三天他就以继续求学为由离开了家。这个决定,既是出于对大哥和嫂子感情的尊重,也是他在那个年代能做出的最恰当的选择。 这场被迫的婚姻,看似是为了挽救邓隆泮的性命。但所有的努力和牺牲都未能改变结局,邓隆泮最终还是在1919年去世,年仅27岁。这一年,邓中夏已经在北京求学,而杨贤怀则留在湖南老家。 婚后的邓中夏选择了离家求学,但他并没有因此忘记对家庭的责任。作为一个在新式学堂受过教育的年轻人,他深知教育对于改变命运的重要性。他经常写信回家,不仅关心父母的身体,更时常询问杨贤怀的生活状况。 与其他人的做法不同,邓中夏并没有把这段婚姻当作枷锁,反而用一种超越时代的眼光来处理这段关系。他主动承担起了对杨贤怀的责任,资助她去湖南女子学堂读书。在那个女子受教育机会极其有限的年代,这个决定无疑是非常前卫的。除此之外,他还特意为杨贤怀购置了一台缝纫机,希望她能掌握一技之长,为将来的独立生活做准备。 1917年,23岁的邓中夏考入了北京大学文学系。在北大求学期间,他遇到了对他影响深远的李大钊先生。在进步思想的影响下,邓中夏的人生轨迹开始发生转变。他婉拒了父亲托人安排的高薪工作,而是选择留在北京开办工人夜校。这个决定让父亲十分不满,以断绝经济来源作为惩罚,但这并没有动摇邓中夏投身工人运动的决心。 到了1922年,邓中夏和杨贤怀的婚姻终于走到了尽头。这次离婚是双方心平气和的决定,体现了两人对彼此前途的理解和尊重。杨贤怀虽然同意离婚,但她选择继续留在邓家,照顾年迈的公婆。后来因为与婆婆关系不睦,她搬到了邓家的老屋居住,只带走了当年和邓中夏成婚时的那张雕花床。 1926年,邓中夏遇到了李启汉的妹妹李瑛。这个比他小15岁的姑娘,有着坎坷的童年经历。她曾被母亲卖作童养媳,后来在哥哥的帮助下才重获自由。两人从相识、相知到相爱,最终组建了家庭。婚后七年间,他们育有四个孩子,但由于革命工作的特殊性,这些孩子不是夭折就是被迫送人。 1933年,命运再次考验着这对革命伴侣。他们先后被捕入狱,在法庭上不得不假装互不相识,以保护对方的安全。这成了他们最后一次见面。同年9月21日,39岁的邓中夏在南京雨花台英勇就义。临终前,同志们为他凑钱买了一碗大肉面,作为最后的告别。 李瑛虽然后来重组了家庭,但她始终没有忘记邓中夏。她多次以邓家媳妇的身份祭奠丈夫,多年来一直在寻找他们曾经的孩子,但始终未能如愿。而杨贤怀则在邓家老屋安度余生,直到1982年去世,享年90岁。这两个与邓中夏有着不同缘分的女性,用各自的方式见证了这段跨越时代的情义。