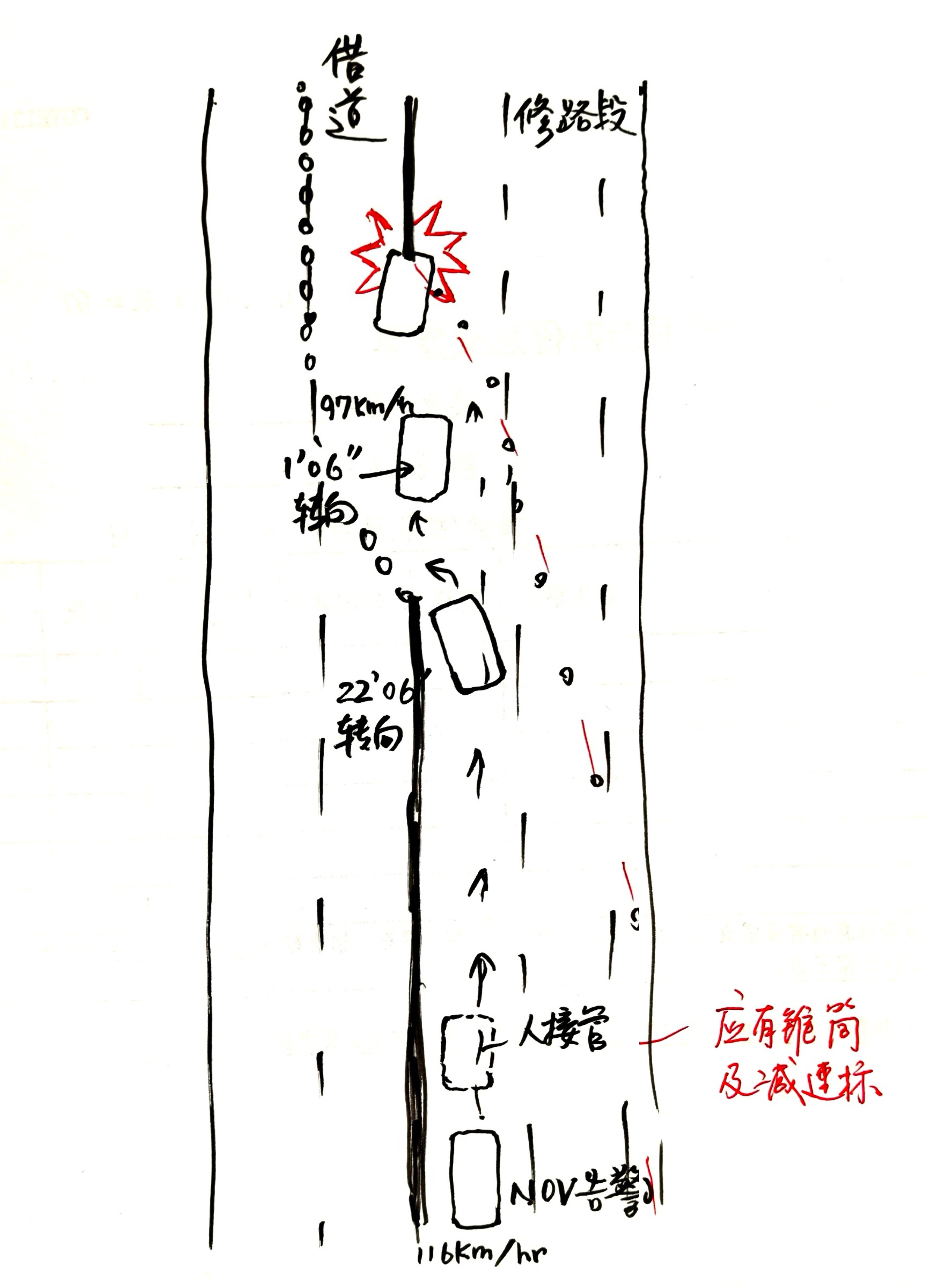

按照公布车辆信息,NOV判断到“障碍物”并开始降速后1″,驾驶人接管,没有刹车到位,直接打方向左22.06°,刹车踏板开角31度,随后回正至右1.06°,刹车踏板开角38°,随后发生撞击。

100km/h的状态最忌讳大动方向,这次来回动方向应该是飘摆失控了,后续可以看行车数据,应该有2-3个轮失去附着力了。从目前情况看这是典型的惊慌失措造成的处置不当造成的车祸。实际上驾驶人如果不接管,可能NOB持续起作用车会远低于97时速撞击导向栏,不会像现在这样撞隔离带。或者驾驶人接管不动方向盘,而刹车踩死,这有可能和NOV作用相似。

所以,新驱动方式时代,驾驶车辆可能需要品牌方较严格的操作培训。我呼吁国家行政机构能够强制车企把这个事做起来,特别是一些特异性的功能和操控方式,比如NOV场景、单踏板等。

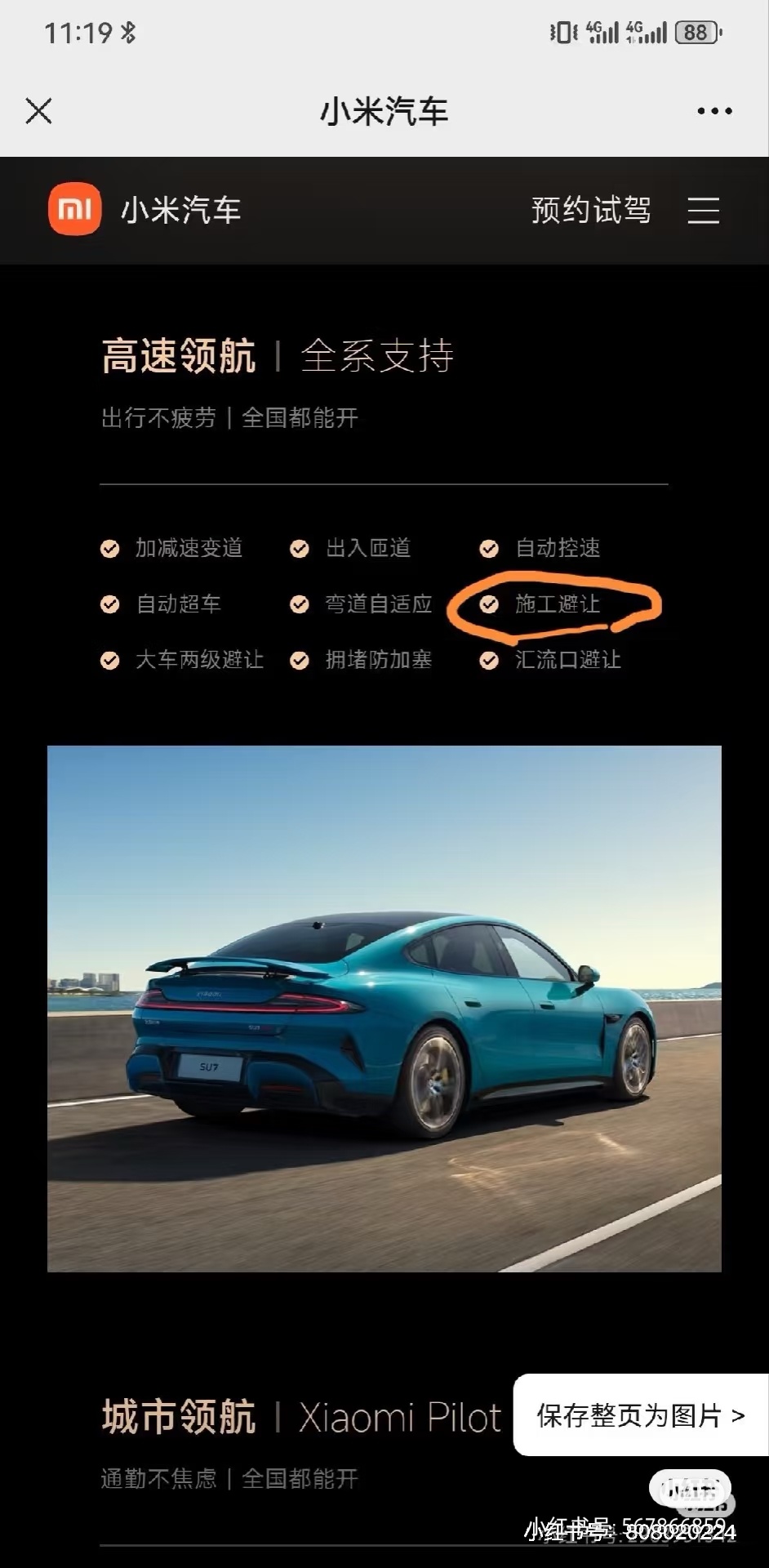

从车的方面讲,小米对于施工地锥桶的判断没过关,但是在宣传上没有尽到义务,在推“施工规避”能力和不能使用此功能的表达上模棱两可。这是最大问题。这次提前2″预警已经属于超水平发挥了。啥?AEB没有启动?没有测速测距雷达的车,辅助驾驶功能下如何启动AEB?

电车销售我觉得应该出行规了,作为全自动驾驶过程中的实验技术,各类技术路径的“辅助驾驶”已经都无状了,把是否采用、如何采用的决策权都交给了消费者。并且在销售话语上那种“你懂的”方式,让人产生一些列错觉。我在前面贴说过,与安全相关的所有技术发展、管理规则背后,都是人命。不要因为自己“无知的时尚”心理而去给人充当小白鼠。现阶段的辅助驾驶技术都是鸡肋,轻易不要采用。从车辆控制角度,高速公路基于北斗的路径规划,以及车辆传感器作“车道保持”式巡航,是最简单的。但此应用场景又恰好是最容易让人困倦的,驾驶人难以尽到路面观察的责任。城市应用是复杂信息环境,人更是需要做好随时接管车辆的准备。看看图三和四,你敢选择相信它?你累不累啊?

我图一的推测基本按照目前信息集成而来,目的只讨论高速公路特情处置。类似本侧路段封闭修路,向左道借道是非常常见的高速检修路径引导方式。路政部门不会有任何问题,因为这是固定了多少次的动作了。最少在2公里之前就会预先设置告示牌,然后会有80-60-40等降速提示牌,以及旋闪警告灯,认真开车都能看到。为什么没有看到?看图二,驾驶座椅背已经调整至B柱后面位置,180cm男子恐怕都不会调到这里。

这件事目前最麻烦的是保险理赔,这件事公安大概率认定为“单方事故”,交强险、三责、驾乘险以及附加险都有没有就很关键了,尤其是副座、后座两名乘员,很可能赔不了什么。小米su7

图五是给消费者的建议;图六是给有关部门的建议