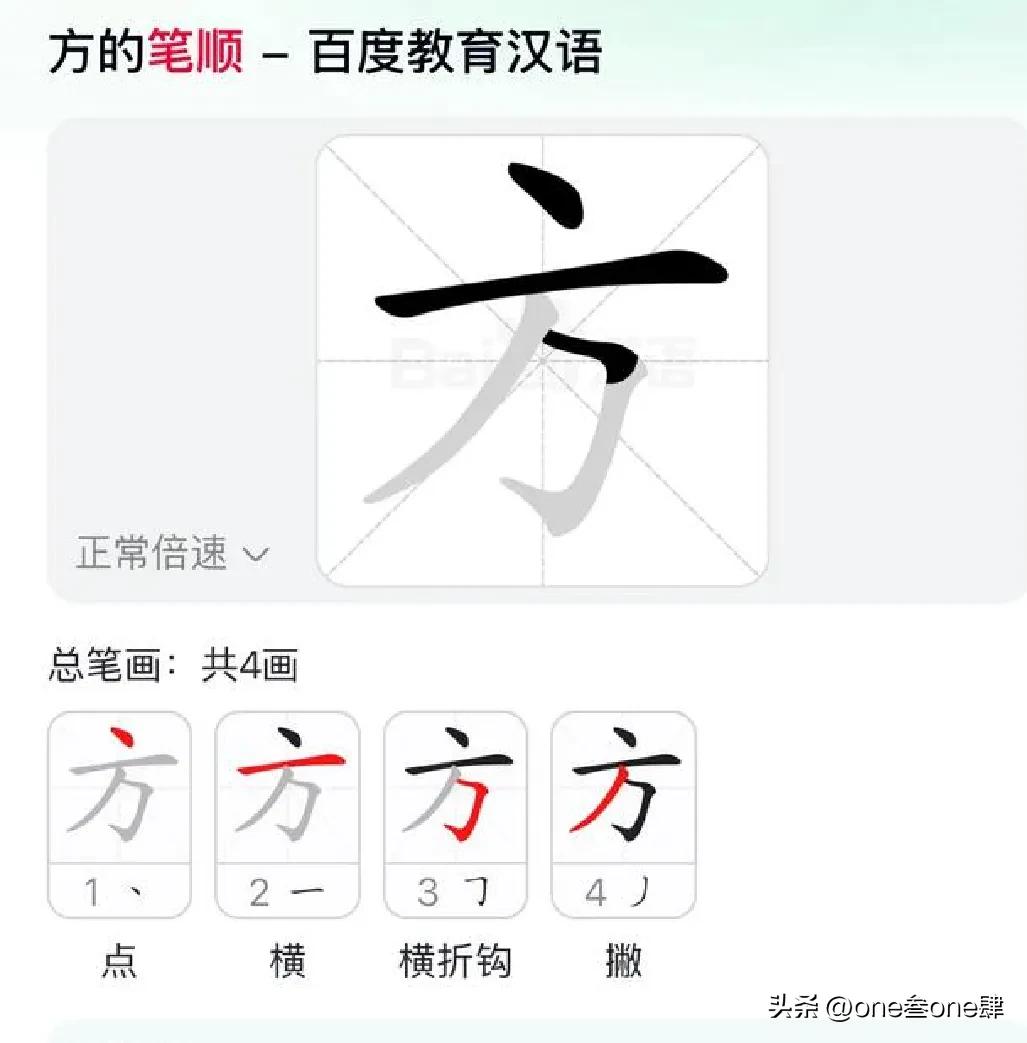

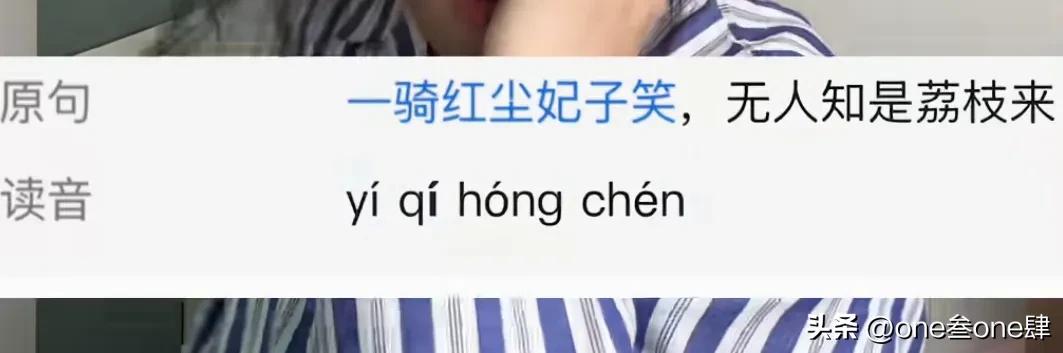

知识的流变与教育的困境 在杭州某重点小学的家长会上,一位80后父亲愤怒地拍案而起:"'远上寒山石径斜'的'斜'字读xié还是xiá?我小时候学的难道是假知识?"这场爆发折射出当代教育改革的深层矛盾:当知识体系以教育改革之名不断重构,究竟是在推进文明传承,还是在制造文化断层? 一、解构的代价:知识权威性的消解 2019年教育部公布的《普通话异读词审音表》将"说服"的读音从shuì改为shuō,这项基于语音演变规律的调整,却在家长群体中引发轩然大波。语言学家王宁教授的研究显示,现行中小学教材中的古诗词读音改动达37处,笔顺调整涉及216个常用汉字。这些改变往往缺乏系统的解释说明,导致家长在辅导作业时陷入"知识错乱"。 数学教育领域的变革更具颠覆性。上海某区教研室的数据显示,现行小学数学解题方法与传统方法的重合度不足60%。"鸡兔同笼"问题从方程解法转向画图策略,分数运算强调直观模型而非算法训练。这种认知范式的转换,使得家长掌握的解题技巧沦为"屠龙之术"。 二、重构的逻辑:教育理念的范式转换 语言学领域的"描写主义"取代"规范主义",为读音调整提供了理论支撑。北京语言大学李宇明教授指出,语言规范应该反映实际使用状态,而非固守历史形态。但这种学术逻辑在教育实践中遭遇尴尬:当"乡音无改鬓毛衰"的"衰"由cuī改为shuāi,诗歌的平仄格律随之瓦解,文学审美价值遭受不可逆的损伤。 教育心理学的进步催生了教学方法革新。认知负荷理论主张简化知识呈现方式,建构主义强调学习者的主动探究。这些理念在数学教育中体现为"多样化解题策略",但过度强调方法创新导致知识系统性弱化。广州某重点中学的跟踪调查显示,接受新方法训练的学生,在初中代数衔接时出现明显知识断层。 三、突围之路:在变革中寻找平衡点 台湾地区的语文教育改革提供了有益参照。在推行汉字简化方案时,同步出版《新旧字形对照手册》,建立渐进式过渡机制。日本文部科学省在修订教学大纲时,设立五年缓冲期,允许新旧教材并行使用。这种尊重文化延续性的改革方式,既推进知识更新,又维护了教育体系的稳定性。 教育改革的透明度亟待提升。加拿大安大略省教育厅在调整课程标准时,通过"家长说明会+教师工作坊+学生体验课"的三级沟通机制,将改革理念转化为社会共识。反观我们的教材修订,往往以专家意见取代公共讨论,这种"黑箱操作"模式必然加剧社会焦虑。 站在文明传承的维度审视,教育改革不应成为割裂文化基因的手术刀。当"白云生处有人家"被改为"白云深处",失去的不仅是文字的古典韵味,更是文化记忆的集体认同。知识的演进需要遵循"最小必要"原则,在传统与现代之间架设理解的桥梁。教育改革者应当明白:真正的进步,不在于颠覆多少旧知识,而在于让新知识生长出连接历史与未来的根系。