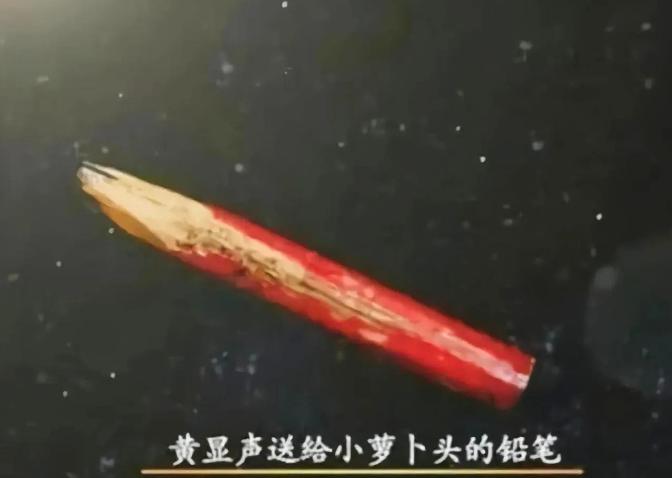

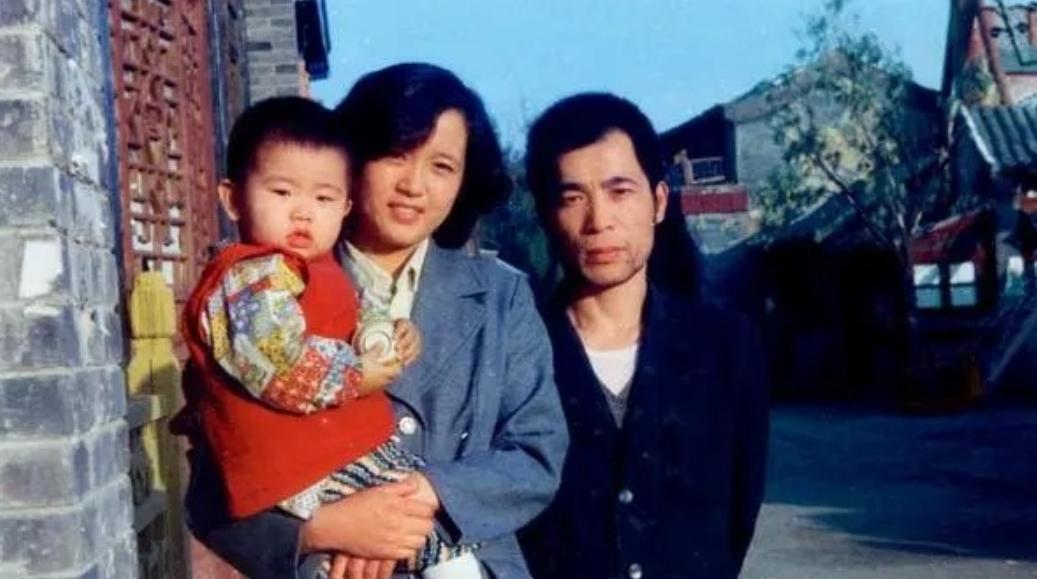

1949年,小萝卜头的遗体,在戴公祠警卫室被挖了出来,谁知,小萝卜头手里紧紧攥着一个遗物,当工作人员看到后,无不掩面而泣。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年,新中国成立的前夜,重庆白公馆监狱的阴霾还未完全散去,这座曾经囚禁无数革命者的地方,承载了太多悲壮与牺牲的故事。 在那个动荡的年代,一个名叫小萝卜头的孩子,以他短暂而坚韧的生命,留下了令人难忘的印记,他是宋振中,父母皆为共产主义事业奋斗的地下工作者,因身份暴露而被捕入狱。 小萝卜头从出生起便与自由无缘,他的童年被铁窗与黑暗所包围,然而当他的遗体在戴公祠警卫室被挖出时,人们发现他瘦弱的小手中紧握着一支半截铅笔,这一幕让在场的工作人员无不掩面而泣。 小萝卜头的童年没有阳光,也没有欢笑,他的父母被关押在白公馆时,母亲已怀着他,在那样恶劣的环境中,他出生了,头颅因营养不良显得比同龄孩子大,才有了“小萝卜头”这个昵称。 监狱里没有学校,没有书本,甚至连最基本的温饱都难以保障,但即便如此,狱中的革命者们没有放弃对这个孩子的关爱,他们用仅有的资源,尽力为他创造一丝希望的光亮。 有人从破旧的衣物中抽出棉花烧成灰,调成墨水;有人找来木棍当作笔,让他能在地上练习写字,后来,一位名叫黄显声的狱友,将自己珍藏的一支红色铅笔送给了他。 这支铅笔虽短小,却成了小萝卜头最珍贵的东西,他用它写下简单的字迹,每一笔都寄托着他对知识的渴望和对监狱外世界的想象。 在那个暗无天日的环境中,这支铅笔仿佛是他心中的一盏灯,照亮了他对未来的期盼。 1949年,解放战争的胜利已近在眼前,然而国民党在溃败前的疯狂报复,让白公馆的囚徒们未能等到曙光,残忍的特务接到命令,要将狱中的革命者全部处决,连一个孩子也不放过。 那一天,小萝卜头和父母被押往刑场,父母紧紧牵着他的手,试图在最后的时刻给予他些许安慰,他或许还不完全明白死亡的含义,但手中那支铅笔却始终被他攥得紧紧的。 枪声响起后,他倒下了,生命定格在8岁,为了掩盖罪行,特务将他们的遗体埋在戴公祠的警卫室,上面浇筑了一层厚厚的水泥,那支铅笔,就这样与他一同被埋入地下,仿佛连同他的梦想一起被封存。 新中国成立后,烈士们的遗体陆续被找到,1949年的某一天,工作人员来到戴公祠警卫室,小心翼翼地挖掘这片被水泥覆盖的土地,当小萝卜头的遗体被抱起时,人们注意到他紧握成拳的小手。 轻轻掰开后,那支半截铅笔赫然出现在眼前,铅笔上残留着斑驳的红色油漆,早已被磨得短短一截,却依然被他攥得那样用力,这一刻,现场鸦雀无声,随即传来了低低的啜泣声。 那不是普通的铅笔,而是小萝卜头在黑暗中唯一的寄托,是他用幼小的生命守护的希望,工作人员们泪流满面,既为这个孩子的早逝感到痛惜,也为他至死不渝的坚持而动容,那一刻他们仿佛看到了一个孩子在绝境中对知识的热爱,对自由的向往,以及对未来的信念。 这支铅笔不仅是一件遗物,更是一个象征,它见证了小萝卜头在监狱中求学的点滴,也承载了他未曾实现的梦想,解放后,他的故事传遍了重庆,人们将他与父母的遗物珍藏在红岩魂陈列馆。 那支铅笔被安置在一个玻璃罩中,静静地诉说着那段悲壮的历史,每当参观者驻足凝视,无不被这个孩子的坚韧所打动,它提醒着人们,革命的胜利并非轻而易举,而是无数像小萝卜头这样的人用生命换来的。 纪念馆成为了后人缅怀烈士、反思历史的地方,小萝卜头的故事也在一代代人中流传,激励着人们珍惜当下的和平与自由。 小萝卜头的一生虽短暂,却如同一束微光,穿透了那个时代的黑暗,他的铅笔虽小,却承载了无比沉重的意义,它不仅是一个孩子对学习的执着,更是一个民族在苦难中追求光明的缩影。 今天,当我们回望那段历史,这支铅笔依然在无声地诉说:那些为理想献身的生命从未远去,他们的精神如同灯塔,指引着后人前行。 在新时代的征途上,我们或许无法完全体会小萝卜头所经历的苦难,但我们有责任铭记他的故事,守护他未竟的梦想,让那支铅笔的光芒永远闪耀在历史的长河中。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 参考资料:海外网2021-06-11——【追寻先烈足迹】实拍:“小萝卜头”牺牲时紧握着这支铅笔

逆流

怎么证明就是小萝卜头的?[哭笑不得]

孔善永 回复 04-04 21:06

那要你来证明了