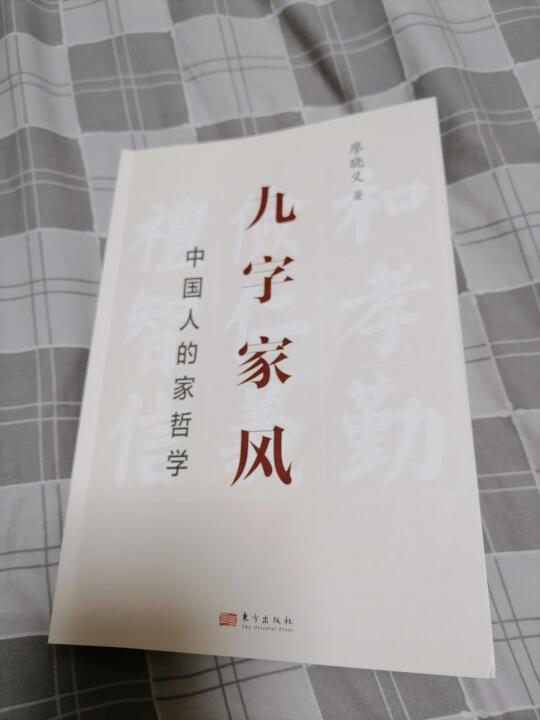

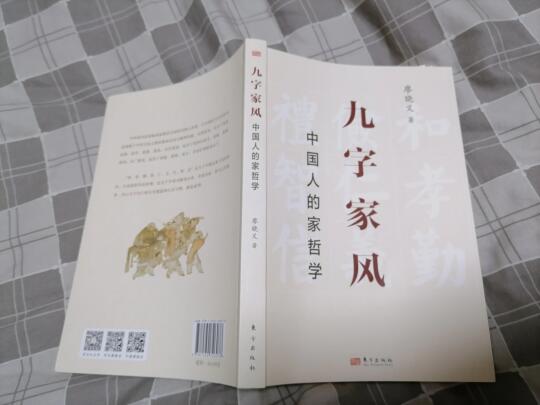

《九字家风:中国人的家哲学》

作者:廖晓义

出版社:东方出版社

翻开《九字家风:中国人的家哲学》,仿佛触摸到了华夏文明跳动了五千年的脉搏。当指尖划过"和、孝、勤、俭、仁、义、礼、智、信"这九个大字时,一种源自血脉深处的震颤从脊背蔓延至指尖——这不是简单的道德箴言,而是一个民族用生命书写的生存密码,是刻在基因里的文明图腾。

在贵州苗寨的吊脚楼里,我曾见过火塘边三代人围坐的夜晚。老母亲用蜡刀蘸着蜂蜡在白布上勾勒图腾,孙辈趴在膝头数着"和"字笔画的场景,与书中"家是文明的第一课堂"的描述不谋而合。那些绣在苗绣里的飞鸟走兽,何尝不是"仁者爱人"的具象表达?作者笔下的"九字箴言",正是千万个这样的家庭用烟火气煨出来的智慧。

现代人常把"原生家庭"当作心理学术语,却遗忘了它本是文明的孵化器。书中"孝是反哺的根系,和是共生的土壤"的诠释,让我想起苏州园林里的共生哲学:假山与游鱼相映,亭台与草木相生,恰如家庭中代际的默契。当都市人用智能家居替代天伦之乐时,那些藏在族谱里的"勤俭持家"祖训,或许正是治愈空心病的良方。

在泉州华侨历史博物馆,一封泛黄的家书让我驻足良久。"义字当头,智勇兼修"的嘱托,让下南洋的先辈在异国建起唐人街的文明飞地。这正印证了书中"家训是流动的国土"的洞见。那些镌刻在祠堂匾额上的"礼门义路",那些绣在孩童肚兜上的"仁义智信",早将文明的种子编入民族基因序列。

作者对"九字密码"的拆解充满现代性智慧。她把"俭"字解读为"可持续发展的原始代码",将"和"字阐释为"人类命运共同体的微缩模型",让古老字符焕发新生。就像福建土楼用夯土墙演绎"和而不同"的哲学,现代家庭同样能在育儿分歧中实践"和"的智慧。这种跨越时空的对话,让传统文化不再是博物馆的展品,而是流动的生活现场。

合上书本时,窗外的玉兰树正将月光筛成满地碎银。忽然懂得,作者笔下的"九字密码"不是沉重的道德枷锁,而是祖先留给我们的文明乐谱。当我们在智能厨房里熬煮腊八粥,在视频通话中传承祭祖礼仪,传统与现代的复调已然奏响。或许真正的文明传承,不在于复刻青铜器的纹样,而在于让每个中国人都成为行走的"九字活碑",在人间烟火里续写永不褪色的家国长卷。