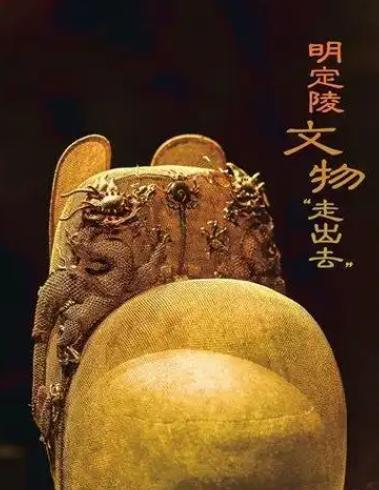

1956年,在郭沫若、吴晗的强烈要求下,国家同意了挖掘万历皇帝的陵墓,在打开棺材后,万历皇帝的龙袍遇见空气后,慢慢变黑,一些珍贵文物也受到了伤害,自此以后,国家再也没有主动发掘帝王墓。 1956年,一场轰动全国的考古行动悄然展开,这不是普通的发掘,而是直指明朝皇陵的大胆尝试,当时著名学者郭沫若和吴晗向周恩来总理提出了一个惊人的请求,开启尘封已久的帝王陵墓。 这个想法一经提出,立刻在学界引发了激烈争论,支持者认为,这是一次探索历史的绝佳机会,可能会找到失传已久的《永乐大典》,揭开明朝诸多未解之谜。 然而反对声音同样强烈,文物局局长郑振铎和中科院考古副所长夏鼐坚决反对,他们担心当时的技术水平无法确保文物安全。 面对两派争论,周恩来总理审时度势,最终拍板决定,不开明长陵,改为规模较小的定陵,这个决定既体现了对历史探索的支持,又显示了对文物保护的谨慎。 1957年,由考古学家夏鼐领衔的考古队开始了这场惊心动魄的探险,他们首次在帝陵发掘中应用了探地雷达技术,这在当时堪称一项重大创新,经过三个多月的艰苦努力,考古队终于进入了地下宫殿。 当他们踏入这个尘封近400年的空间时,眼前的景象令所有人惊叹不已,金碧辉煌的装饰,精美绝伦的器物,仿佛时光倒流,回到了明朝最鼎盛的时期,考古队发现了大量珍贵文物,其中最引人注目的是完整的明代皇帝后妃衣冠,这在中国考古史上还是首次。 然而,欣喜之后很快就迎来了挑战,当这些沉睡已久的文物接触到新鲜空气时,变化来得猝不及防,万历皇帝的龙袍以肉眼可见的速度变黑,其他文物也开始氧化变色,考古队立即采取紧急保护措施但效果有限,这一幕让所有人意识到了文物保护的重要性和难度。 定陵发掘虽然没有找到《永乐大典》,但出土的文物为研究明代社会、经济和工艺提供了宝贵资料,这次发掘也引发了国际考古界的广泛关注,成为中国考古学发展史上的一个重要里程碑。 然而,文物的损坏让周恩来总理深感忧虑,他随后宣布了一项重要决定,十年之内不再开挖帝王陵,这个决定不仅体现了对文物保护的重视,也为中国考古界敲响了警钟。 定陵发掘的经验教训促使中国加大了对文物保护技术的研究和投入,考古学家们开始思考如何在探索历史与保护文物之间找到平衡,这次发掘也为后来的考古工作提供了宝贵经验,推动了中国考古学和文物保护技术的进步。 对此,您怎么看?欢迎在下方评论区留言,麻烦您点击一下“关注”和“点赞”,方便您下次看到更加精彩的内容,祝您生活愉快,感谢支持。 信息来源:央视国际——发掘帝陵争论持续50年 定陵打开后万历尸骨被焚