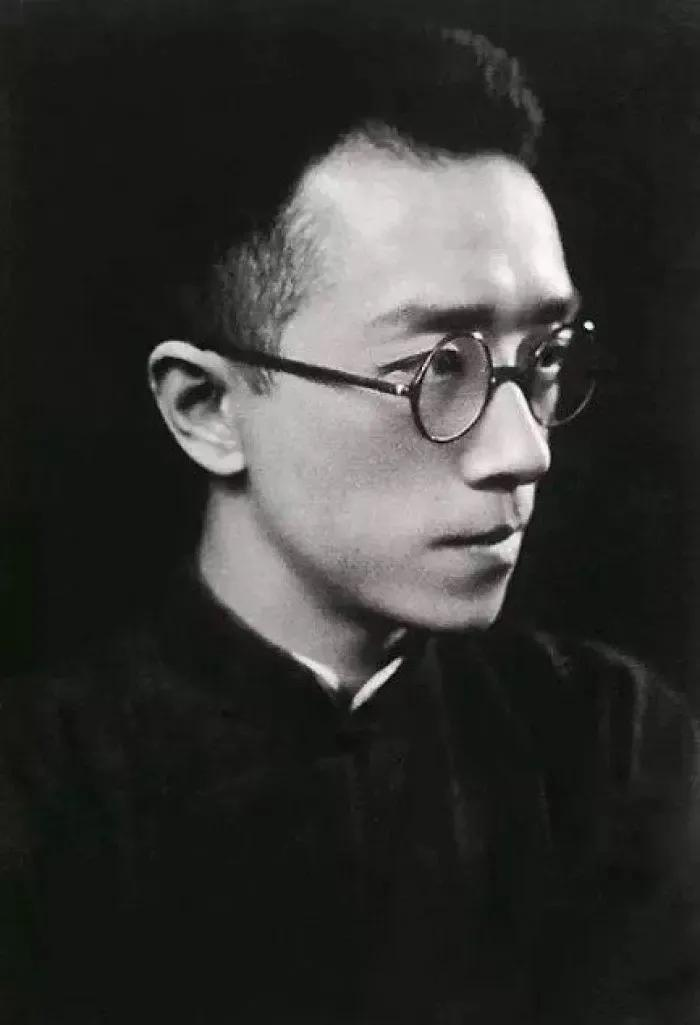

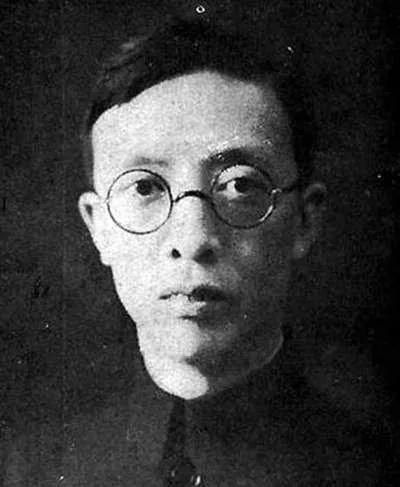

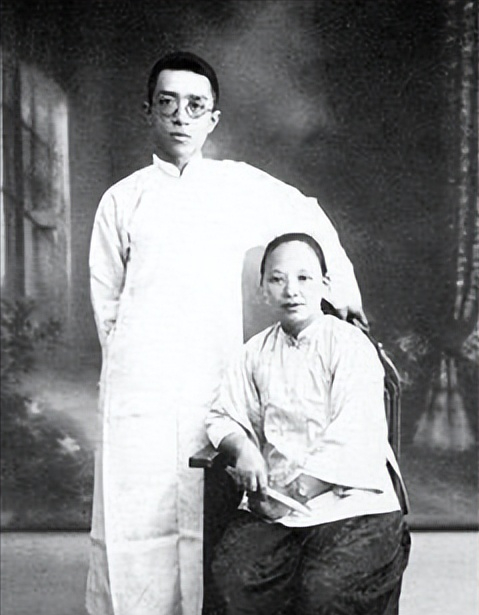

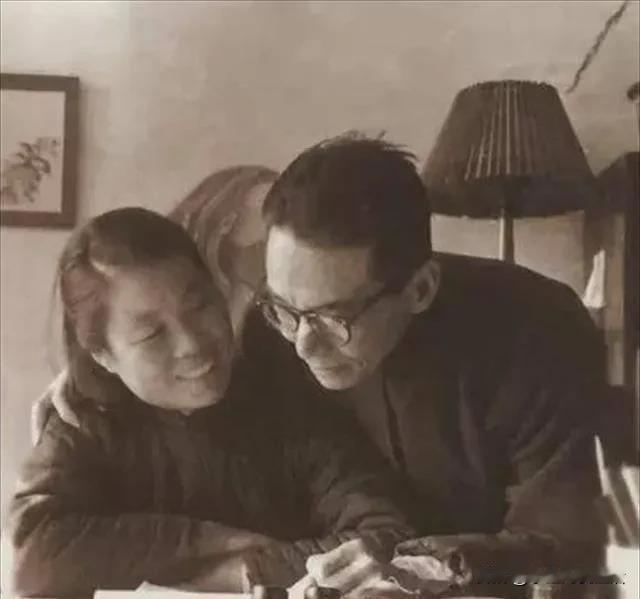

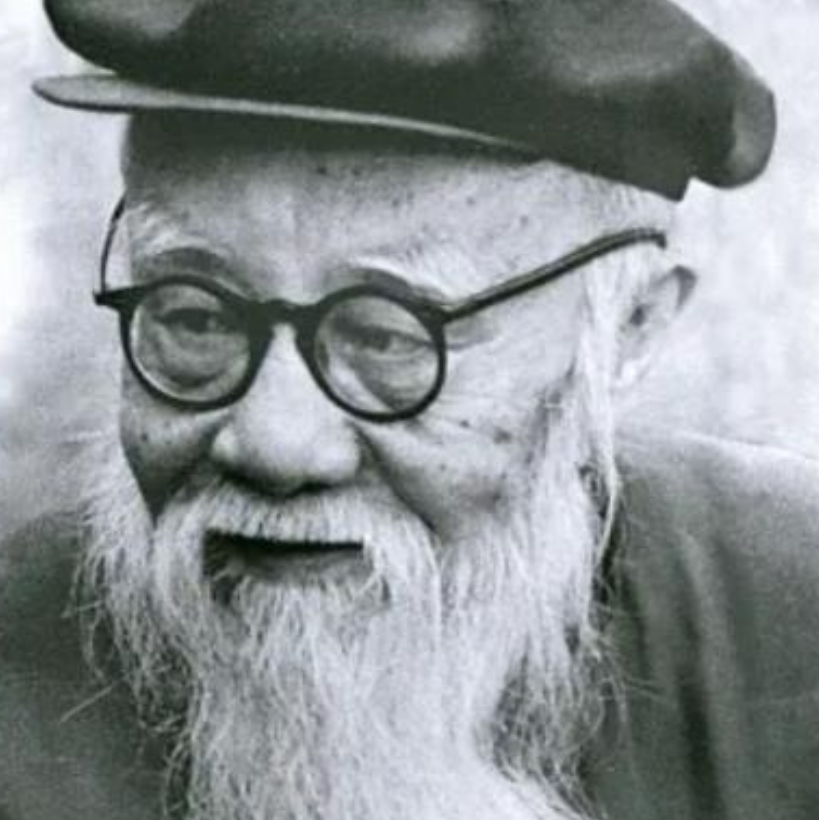

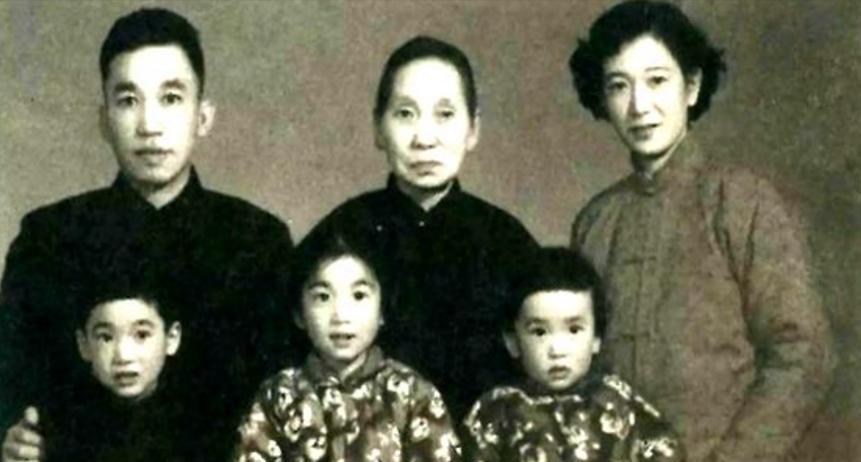

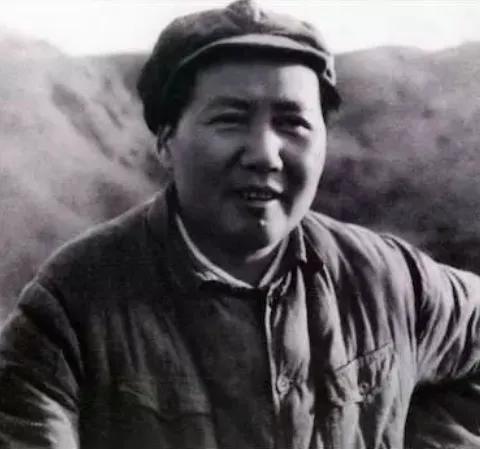

1886年,47岁的胡传去冯家提亲。冯母大怒道:"你一个半截入土的人,娶我17岁女儿顺弟,休想!"哪料,冯顺弟却说:“47岁,不算大,我嫁!” 冯顺弟是胡适的母亲。 这年秋天,冯顺弟的家乡有一场太子会,大伙相拥到街上看戏,冯顺弟也不例外。 人群中,月吉先生被冯顺弟的长发吸引,凑近正脸一看,不觉喊到:“这姑娘真是贵相!许人家了没有?” 一旁的姑妈一听,笑眯眯说:“没呢,不曾许人家,今年14。” 月吉先生来了兴致,讨要了冯顺弟的生辰八字,便走了。没想到,为此却改变了冯顺弟的一生。 冯顺弟家境不太好,母亲身体多病,父亲白天干农活,晚上做裁缝活,勉强支撑。冯父有个最大心愿,就是重建新屋。 儿子尚小,建屋的重活,就落在冯父一人身上。起早贪黑,几年了,才搭好框架,。但房子里面空荡荡,砖瓦木料还没有着落。 几年后,冯顺弟17岁。 一天下午,媒婆找到冯父,开口就道:“冯裁缝,我正找你呢,想问问你家顺弟的八字。” 那个时候,但凡婚姻大事,都要先算一算八字。 媒婆又说:“我家三哥,47岁,前妻过世10多年了。这次,托我找个庄稼户的女儿,能吃得苦。” 冯父一听是做人家的填房,心里不太乐意。但因为是三哥,不好甩脸。 三哥人称“三先生”,本名胡传,做官多年,是十里八乡有名望的人,还很有学问。 可当冯父跟妻子提到此事时,没想到,冯母立马变脸:“不行!顺弟才17岁,嫁给一个大半截入土的老头子,休想!过去, 就给人做晚娘,他家大女儿比顺弟还大,将来欺负闺女怎么办?” 冯母说得激动,差点一口气没喘上来。冯父吐了吐烟,慢吞吞地说:“顺弟17了,已不好找,三先生人不错。” 冯母又气又急:“顺弟没人要吗?你急着让她做填房。三先生是当官的,女儿嫁过去,一定会有人说咱们势利。” 冯父不吭声,只得找顺弟,征求她的意见。 顺弟听着,始终不说话,心里却有小九九。她觉得帮父母的机会来了,自己嫁过去,家里就少一双筷子。 夫家家境好,聘礼方面不用愁。有了钱,盖好房,圆了父亲的心愿。加上三先生是个好人,人人都敬重他。 见顺弟不吱声,冯母搂着她,劝道:“你要是不愿意,咱不嫁,妈养你一辈子!” 这时顺弟却说:“男人家47岁也不能算年纪大,而且你们都说他是好人,我愿意!” 没想到,冯母急了,气得跳脚,摔门进了屋。 顺弟委屈,不知该怎么解释,又羞又气,一声不吭躲进房间,痛哭流涕。 不过,冯母终是心疼女儿,又抹不开面子,她想了个法子。 第二天,她悄眯眯来到媒婆家,递上顺弟八字,然后满心欢喜地回家了。 媒婆也不耽误,把八字给月吉先生送了去。没想到,月吉先生一脸质疑:“错啦,错啦!这分明就不是顺弟的八字。大前年,我见过顺弟,圆脸,头发很长,小丫头十分稳重。我那时就讨了她的八字算过,三五年都忘不了!” 说完,从抽屈里拿出发黄的小纸。 月吉先生给出的结果是:冯胡二人,八字匹配,是前世注定的姻缘。 媒婆管不了那么多,既然月吉先生说配,那就配。她兴冲冲地赶去报喜,这下冯母傻眼了,她的小九九被识破,她彻底没辙。 挑了良辰吉日,17岁的顺弟,就嫁给了47岁的胡传。 老夫少妻,生活也算美满。不久后,便有了胡适。 可好景不长,父亲胡传过世。那年,冯顺弟才23岁,胡适3岁。 胡传临终前,留下遗嘱:穈儿(胡适小名)天资聪慧,必要让他读书。 寥寥数字,冯顺弟一生谨记。为了给胡适读书,她省吃俭用,人家给2元学费,她硬塞6元。只为了让教书先生,多教给胡适知识。 每天,天蒙蒙亮,冯顺弟就喊醒胡适,让他反省自身:昨天是否做错了事?说了不该说的话? 之后,冯顺弟还要求他早读,一天不落。久而久之,长辈看到胡适,直夸:“像个先生的样子。” 冯顺弟对儿子胡适,说得最多的一句话是:“我一生只认你父亲,你要学他,不要丢了他的脸。” 冯顺弟不光是严父,也是慈母。儿子犯错,她从来不在人前骂一句,打一下。到晚上,才会关起房门,进行责罚。 身为胡家的后母后婆,她事事留心,从不说一句伤人的话。先夫的大儿子特别爱赌,输得差点连底裤都没了。大年三十晚,一群人堵在院子内要债。 冯顺弟没有埋怨,默默把压箱底钱拿出来。只想一大家子人,整整齐齐过年。 在胡适的自传里,这样说:“母亲对我的影响深刻,自13岁离开她,我独自生活20多年,没人管过我。若说我的好脾气和待人接物的和气,都得益于我的慈母。” 如鲁迅、齐白石、林徽因等,都是胡适的挚友。他们总是骄傲地说:“我的朋友是胡适。” 有句话说:三流的父母是保姆,二流的父母是教练,一流的父母是榜样。 冯顺弟的言传身教,让胡适深受感染。她是最好的导师,堪称一流的母亲。