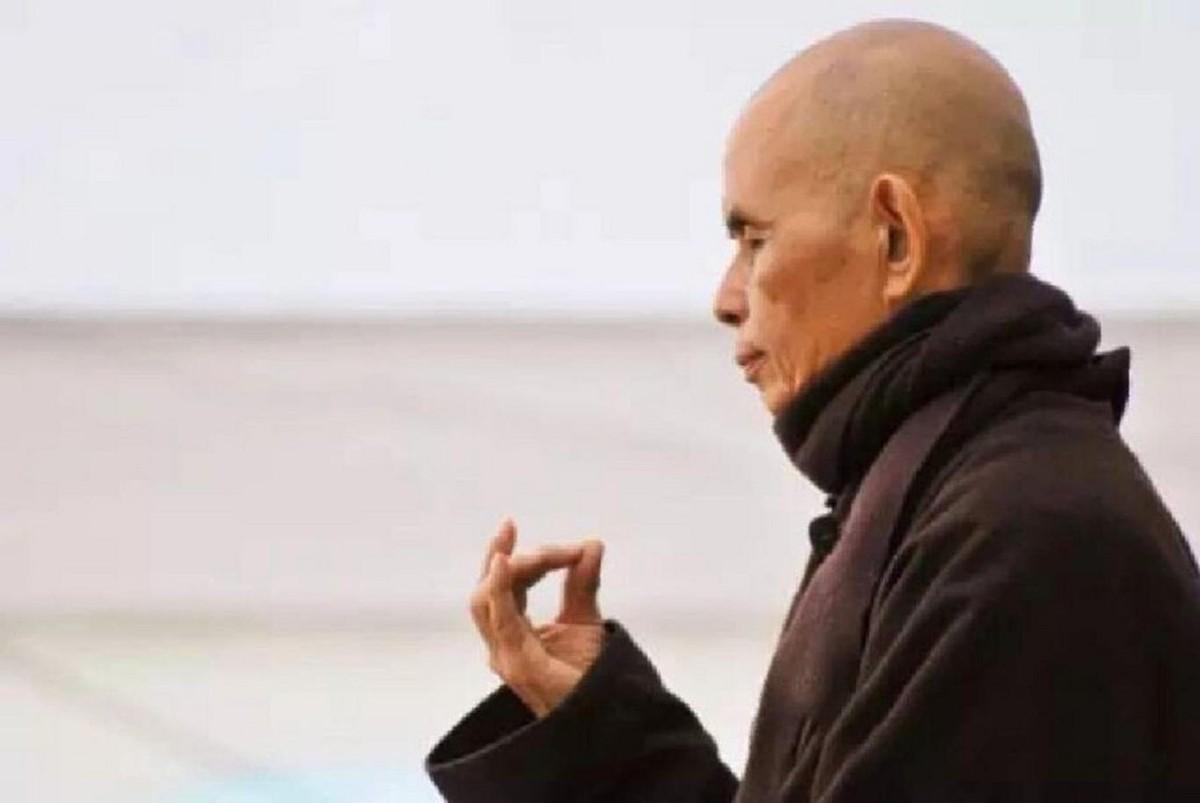

95岁一行禅师,在越南临终前留的话,字字珠玑:“人一旦死了,他生前穿的衣服,戴的手表,盖过的被子,睡过的床,反正活着的时候用过的那些东西,都会处理掉,除了房子和钱啥都不会留。” 一行禅师在越南临终前,年逾九十,留下了深刻的话语。他提到,人生的所有物质都无法陪伴死亡。无论是衣物、手表、被褥,还是床铺,这些一生中曾使用过的东西,最终都会被处理掉。唯一能留下的,便是房产和财富。 一行禅师,1926年出生于越南,是一位广为人知的心灵导师和禅宗大师,曾在全球范围内传播佛教的智慧。然而,他对佛教的理解和实践并非从传统寺庙中修得,而是源于他亲身经历的战争与人道救助。 16岁那年,一行禅师在禅宗寺庙出家,但此时他并未完全理解佛教的教义。少年时期的他,经历了日本侵略越南的动乱和贫困,身边的一切都让他意识到人生的苦难。 当时,逃难的过程中,他遇到了一位僧人。僧人并没有因自己贫困而放弃助人,反而每次化缘所得的钱财,都用于救济他人。 当时年幼的一行禅师不禁疑惑,为什么在自己饥饿虚脱的情况下,僧人还要帮助他人。他向僧人请教,得到的答复是:“欲渡自己,先渡他人。”这一话语在他心中埋下了一个种子,虽然他未能完全理解,但逐渐开始体会到,帮助他人是通向内心觉悟的必经之路。 1949年,一行禅师受具足戒成为比丘。然而,尽管身为僧人,他并没有停止对外界知识的求索。在寺庙的支持下,他在学校中继续学习,甚至深入研究学术,思考如何将佛教教义与当时社会现实相结合。 上世纪60年代,越南的局势愈加动荡。在越南对中国边境挑衅并侵略柬埔寨后,双方的紧张局势导致了我国对越反击战的爆发。 对于正值成年、已经深入佛法修行的一行禅师而言,面对战火蔓延,他的心灵也受到极大的冲击。身为一名佛教徒,他无力停止战争,但他不愿坐视无动于衷。 于是,他组织了一群青年,建立了一个医疗中心,帮助那些因战争失去家园的难民。面对这些流离失所的群众,一行禅师深感自己所修行的佛法似乎无法真正拯救他们,意识到“佛无法渡人,只有人才能渡人”。 这一认知对他来说,是一次巨大的心灵觉醒。他不再单纯追求对佛的侍奉,而是转向为他人提供实际的帮助。此时,他的信念开始发生了根本性的转变。在帮助他人的过程中,他逐渐认识到,佛教的智慧应当服务于实际的社会问题,而不仅仅是精神上的寄托。 为了更深入地理解人类的困境和如何在现代社会中实现佛教的教义,一行禅师前往美国深造,先后在康奈尔大学和哥伦比亚大学攻读心理学与和平学。他的学术探索帮助他更好地理解了人类行为的动机和如何通过心灵的转变推动社会的和谐。 他对和平的追求,使他在越南战争期间积极参与了反战运动,利用自己在西方社会的影响力,建立了多个共修团体。这一举动虽得到了西方社会的支持,却也使得越南政府视他为反叛者,最终取消了他的护照,禁止他返回越南。 尽管如此,一行禅师并未因此放弃他对故乡的关注。越南战争导致了大量难民的涌入美国,许多越南人流离失所。为了帮助这些难民,一行禅师在美国、法国等地建立了30多个“正念静修中心”。 这些中心不仅为佛教徒提供修行场所,也为普通民众和孩子提供帮助,成为了一种心灵治愈的空间。这些静修中心的理念,结合了佛教的冥想与现代心理学,帮助无数人在困境中找到了内心的平静。 几十年来,一行禅师生活在西方,虽然被越南政府视为叛徒,无法返回家乡,但他始终秉持着帮助他人的信念。他在西方传播佛教的思想,逐渐影响了当地的宗教观念。 尤其是在美国,他的教义通过他所编写的《佛陀传》一书,被更广泛的人群所接受。这本书的翻译者阿诺德·卡特勒曾评价说,禅师的教导对现代人的忙碌生活和以自我为中心的世界观起到了重要的解毒作用。 一行禅师并没有选择回到传统的寺庙中,而是在动荡的世界中行走,成为了一个实际行动的导师。他的佛教并非仅仅是空洞的教义,而是具有实际社会意义的智慧。在现代社会,他打破了传统佛教的局限,使得更多人能够在日常生活中理解并实践佛教的精髓。 参考资料:鲁枢元主编. 《生态文化研究资源库 人类纪的精神典藏 下》 2021