1978年,上将许世友的孙子许道仑想走爷爷后门,违规参军。他身为河南新县人武部副部长的父亲许光严厉地说:“我早就把高干子弟的帽子摘掉了,你们更不能再戴!”

作为著名将领许世友的长子,许光在当地颇具知名度。然而,尽管背负着显赫的家族声望,许光却以其光明磊落、亲民低调的品格而广受尊敬。他淡泊名利,生活艰苦朴素,始终不渝地维护着共产党人的光荣传统。

这种对简朴生活的追求和坚守,不仅体现了他对个人声誉的淡泊看待,更是对共产党理念的真实践行。

许光在公共与私人生活中,坚持“一切为了人民的利益”这一共产党人的宗旨。他认为,任何超出标准的物质享受都将背离他对人民的责任感,对社会的义务感。

他深知,作为公众人物,自己的每一次选择都应当体现对民心的尊重与珍视,以及对人民期望和信任的回应。

许光的这种生活方式和处世态度,与他的父亲许世友颇为相似,继承了其严于律己、广施仁政的精神。在他看来,真正的价值并非源自个人的权力或地位,而是来自于对社会的贡献以及为民服务的实际行动。

这样的人生哲学不仅赋予了许光深厚的人民情怀,也让他成为了周边人民心中的楷模,继续传承着家族的光荣与责任。

许世友,这位在中国军事史上赫赫有名的开国上将,他的一生充满了传奇色彩。早在上世纪二十年代,他就投身革命,跟随毛主席和朱德总司 令参加了艰苦卓绝的井冈山和长征。在红军时期,他就表现出了非凡的军事才能和顽强的意志。

然而,革命道路从来都不是一帆风顺的。许世友将军在战争年代也经历了无数的生死考验。在抗日战争时期,他曾在一次战斗中身负重伤,几乎丧命。

但他凭借顽强的意志,挺过了那次几乎致命的危险。在解放战争时期,他又多次冒险,身先士卒,鼓舞部队士气。

淮海战役是许世友将军军事生涯的巅峰之一。1948年11月,国民党军队在长江以北发动了声势浩大的进攻,企图一举消灭中原解放区。

面对数倍于己的敌军,许世友沉着应战,指挥第二野战军与其他兄弟部队密切配合,在淮海平原展开决战。

经过两个多月的浴血奋战,歼敌55万余人,创造了以少胜多的辉煌战例。

许世友虽然戎马一生,但对家人却有着深厚的感情。每次回到故乡,他总要去祭拜先祖,走访故交。对于年迈的母亲,他更是悉心照料。即便公务繁忙,仍会抽空给母亲写信,嘘寒问暖。

而对于子女的教育,许世友却相当严格。他希望孩子们能继承革命先烈的优良品质,不要被权势和地位所腐蚀。

许世友将军以他的军事才能、革命意志和高尚品德,为中国人民解放事业立下了不朽的功勋。他的一生,既是军人楷模,也是时代的缩影。

许世友的事迹,必将激励一代又一代中国人民,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

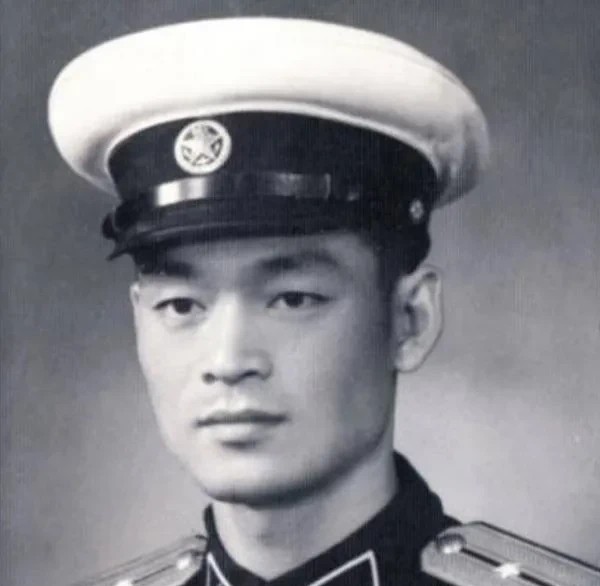

许世友将军的长子许光同样有着不平凡的人生经历。

1978年,许光已是河南新县人武部的副部长。当他得知大儿子许道仑想要违规参军时,他毫不犹豫地予以拒绝。许光语重心长地对儿子说,自己早已不想利用特权,儿子更不能沾染这种陋习。

许光是一个对子女严格要求的父亲,他希望儿子能够脚踏实地,凭本事成就自己的事业。

许光虽然出身将门,但他并不想搞特殊化。早年他响应父亲号召,回到家乡孝敬年迈的祖母。当时祖母已94岁高龄,许光不辞辛苦地照料老人的饮食起居。

祖母在许光的悉心陪伴下安然离世,许光也了却了一桩心愿。在那个物质匮乏的年代,许光主动放弃了大好的前程,选择回乡建设家园,这份孝心和奉献精神令人动容。

后来许光从军队转业到地方,在县人大工作。即便身居要职,他仍然坚持清正廉洁,从不以权谋私。有亲戚想通过许光谋取私利,被他严词拒绝。许光常说,想升官发财得靠自己努力,不能搭他的顺风车。许光对待群众却是另一番作风。

有一次,一位远道而来的农民想要购买化肥,

许光得知后四处奔走,终于帮他购得几吨化肥。然而当那人想送礼表谢时,许光坚决不收。在许光眼里,为民服务是他的本分,收受礼品则有悖官德。

许光在艰苦的环境中始终保持着清廉本色。退休后,他本可以申请离休,享受优厚待遇,却主动放弃了这项权利。

许光常感慨,与革命先烈相比,自己的付出实在微不足道。他几次拒绝子女置办新居的好意,宁愿蜗居在简陋的旧房里。晚年的许光身患重病,子女请来专家会诊,他却婉言谢绝,认为专家应多为普通百姓看病。直到生命的最后一刻,许光都保持着共产党人的本色。

许光虽然并非名将,但他的人生轨迹同样令人敬佩。他继承了父亲的优良品质,在平凡的岗位上兢兢业业,在权力面前洁身自好,在物质诱惑下淡泊名利。

许光用自己的言行诠释了共产党人的高尚情操,他的事迹必将激励后人砥砺前行,永葆本色。