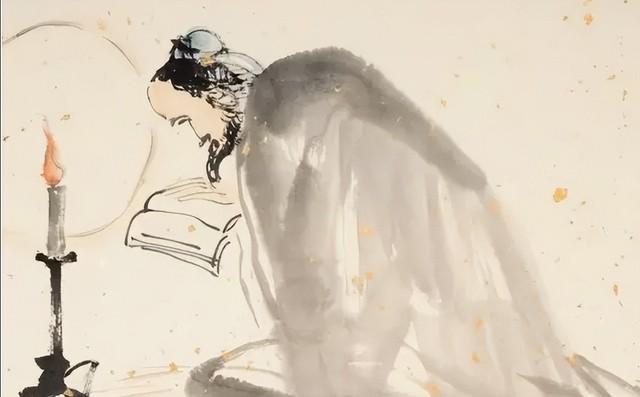

古人的平均寿命为什么那么短?按现在的说法,他们吃的蔬菜都是天然绿色,没有农药残留;作息规律,因为晚上舍不得点蜡烛,所以没有通宵熬夜的加班。 历史数据显示,古代人的平均寿命远低于现代人。在农耕时代,普通百姓的平均寿命仅有30岁左右,即使是享受最好物质条件的皇帝,平均寿命也只有39.2岁。这与现代发达国家80岁左右的平均寿命形成鲜明对比。 这一数据背后的原因是多方面的。首先是看似"天然健康"的饮食实际上充满问题。古代盐资源匮乏且价格昂贵,普通百姓常年食不到盐,导致严重的微量元素缺失。许多家庭一天只能吃两顿饭,且大多是粗粮,难以满足高强度劳动所需的能量和营养需求。 更值得注意的是季节性营养缺乏问题。古代农业生产周期决定了人们的饮食结构随季节变化。每年春季是最艰难的时期,被称为"青黄不接",上一年的粮食储备已所剩无几,新的农作物又尚未成熟,许多人陷入严重的营养不良状态。这种周期性的饥饿和营养缺乏,年复一年地消耗着人们的健康和寿命。 古代医疗条件的落后是导致寿命短的另一重要因素。历史上的大型疫病对人口构成了巨大冲击。从汉代的"伏尸二百余万口"的瘟疫,到明清时期的多次鼠疫流行,再到近代的霍乱、天花等疫病,每一次流行病都会大幅降低当时人口的平均寿命。由于缺乏基本的病原学知识和有效药物,疫病一旦爆发几乎无法控制,只能任其自然消退,付出的代价是无数生命。 没有抗生素、没有现代消毒技术、没有精密的诊断设备,古代医生即使医术高明也难以应对许多现在看来很普通的疾病。小小的伤口感染、普通的呼吸道感染、简单的腹泻,都可能因为得不到有效治疗而发展成致命的疾病。 这些医疗局限性,加上营养不良,使得古人的身体抵抗力普遍较弱,难以抵御疾病侵袭,最终导致了远低于现代的平均寿命。 古代农民的劳动强度今人难以想象。没有机械化的纯体力劳动意味着一切都要靠人力完成——挑水、耕地、除草、收割、脱粒,每一个环节都需要消耗大量体力。清晨,农民摸黑起床,背着工具走向田间;直到天完全黑透,才能放下手中的活计回家。这种高强度劳动不是一天两天,而是一生的常态。 所谓的"作息规律"背后是身体的严重透支。与现代人工作八小时的标准相比,古代农民的劳动时间通常超过十二小时,几乎没有周末和假期的概念。即使在农闲时节,也有无数家务和副业等着处理。长期的过度劳作导致体力早衰,关节损伤,内脏功能下降,直接缩短了寿命。 更为严峻的是徭役制度的存在。徭役是历代王朝向百姓征收的劳动税,主要集中在农闲季节。修筑长城、开挖运河、修建宫殿、运送军需,这些国家工程都依靠徭役制度完成。在工地上,劳动条件极为恶劣,伙食简陋,管理粗暴,死亡率惊人。 比较不同朝代的徭役制度可以发现,制度的宽严直接影响着人口的平均寿命。汉代实行"更卒"制度,青壮年需要服役一个月;秦朝的徭役负担最重,导致"苦不聊生";而明代的徭役与赋税合并,虽然形式变了,但负担依然沉重。历史数据显示,徭役负担较重的朝代,人口增长往往停滞甚至下降,平均寿命也显著降低。 古代社会的早婚早育传统对女性健康造成了巨大伤害。农村女子通常在十三四岁就被迫进入婚姻,这个年龄的女孩身体发育尚未完全,骨盆未能充分发育,却要承担生育重任,分娩风险极高。 产后护理的缺失进一步损害女性健康。在农忙时节,产妇往往在生产后几天就不得不下地劳作,根本没有足够的休养时间。长期的营养不良、过度劳累、频繁生育导致许多妇女三十岁左右就身体垮掉,出现各种慢性疾病,有些甚至丧失了行走能力。 婴幼儿的高死亡率也是拉低平均寿命的重要因素。古代婴儿早夭率高达43.82%,几乎每两个新生儿就有一个活不过五岁。这一方面是因为近亲通婚导致的先天性问题,另一方面是因为产后护理知识的严重缺乏。民间流传的"七天风,八天扔"说法,反映了婴儿因脐带感染等简单问题而夭折的普遍现象。 自然灾害对古代社会的打击尤为沉重。没有现代预警系统和救灾机制,洪水、干旱、蝗灾往往意味着大面积饥荒。饥荒时期,人们被迫食用野果、树皮、草根甚至观音土(一种黏土)来填饱肚子。这些替代食品不仅营养价值低,许多还有毒性。观音土吃多了会在肠道中积累,导致肠梗阻甚至死亡。 一场严重的自然灾害可能导致当地人口平均寿命骤降十几岁。灾后的疾病流行、营养不良、社会动荡又会形成恶性循环,影响持续数年甚至数十年。历史记载中的"易子而食"、"卖妻鬻子"等惨剧,正是这种极端环境下的生存挣扎。 社会保障的完全缺失使得古代家庭极为脆弱。没有医疗保险、养老金、失业救济,一场疾病、一次意外就可能让全家陷入绝境。老人、孤儿、残疾人的生存尤为艰难。在这种环境下,即使没有重大灾害,普通家庭也时刻面临生存危机,长寿成为奢望。