张志新人生中的最后岁月,是在一间阴暗狭窄的牢房中度过的。事实上,后来参观过这间牢房的人,无不为之感到震撼和唏嘘,因为那是张志新坚贞不屈的最好见证。

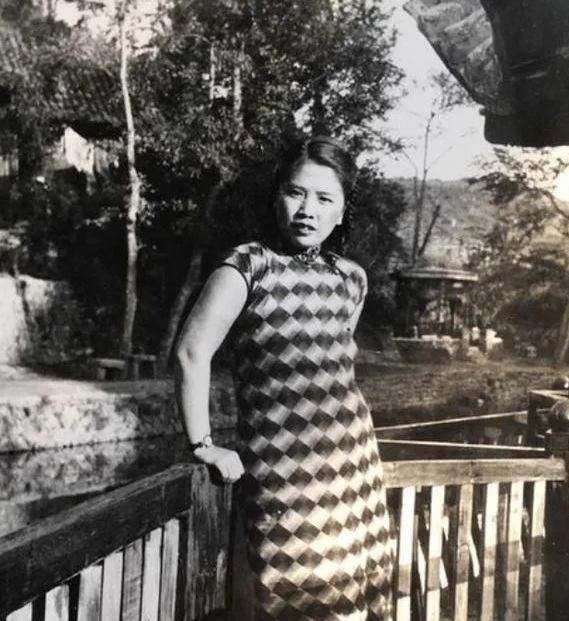

在辽宁省沈阳市的一处旧址中,保留着一间特殊的牢房。这里曾经关押过张志新同志,也见证了她生命的最后时光。牢房位于建筑的一层,从外面看,只有一扇铁门和一个小窗。推开沉重的铁门,映入眼帘的是一间不足十平方米的空间,墙壁斑驳,四周光线昏暗。 冬天的东北,寒风刺骨。牢房里没有取暖设施,只有一张简陋的木板床,一个粗糙的水泥台,以及一个固定在地面的铁环。这个铁环是用来锁铐犯人的,锈迹斑斑的表面仿佛在诉说着往事。床板上铺着一条薄薄的草席,草席已经磨损得露出了下面的竹条。靠墙的位置堆放着几件生活必需品,都是最基本的日用之物。 小窗户很窄,即便是正午时分,投射进来的光线也十分有限。这扇窗户成了牢房与外界唯一的联系,也是张志新观察外面世界的唯一途径。窗外是一片高墙,偶尔能看到几只飞过的麻雀。在这样的环境中,张志新度过了她最后的岁月。 近年来,这间牢房被辟为参观场所。每当有人来到这里,都会被眼前的一切深深震撼。有的参观者在门口就驻足良久,仿佛能感受到历史的重量;有的人走进房间,用手轻轻抚摸着冰冷的墙壁,试图触摸那段历史;还有人站在窗前,透过那扇小窗往外望去,思索着当年被关在这里的人是怎样度过那些漫长的日日夜夜。 张志新,1930年出生于一个普通家庭,在那个动荡不安的年代,她与许多人一样,怀揣着对党、对人民的赤诚之心,投身于革命事业。她的成长与奋斗历程,特别是她的坚持与牺牲,至今仍深刻影响着中国革命历史的脉络。 1955年,张志新加入了中国共产党,怀着坚定的信念,她投入到社会与国家的建设中。她不仅忠诚于党的事业,也始终将自己与党和人民的利益紧密相连。然而,随着特殊时期的爆发,这位年轻的共产党员很快发现,自己所坚信的理想与现实之间的鸿沟愈加显现。 在那个极度压抑的时代,张志新逐渐认识到倒行逆施正逐步摧毁着中国共产党原有的革命精神与党性。她并未选择沉默,而是勇敢地站出来,公开揭露阴谋活动。在那个人人自危、言论受限的时代,张志新的做法无疑是极其危险的。她面对着极大的政治压力与身体威胁,却依然坚持自己的信念,毫不妥协。 由于张志新始终坚持真理,她的行为很快引起了一伙人的愤怒与报复。她被打上了“现行反革命”的标签,成为了他们打击的目标。1969年9月,张志新被捕,开始了长达数年的非人折磨。即便在囚禁中,她依然表现出钢铁般的意志与信仰,她从未屈服于任何形式的威逼与恐吓。 1975年4月3日,张志新在一次审判中被以“反革命罪”判处死刑,立即执行。她的死是极为残酷的,也是极为冤屈的。面对即将到来的死亡,她毫无畏惧,依旧保持着一名共产党员的坚定与清高。张志新的英勇抗争,展现了她在面对极端压迫时,仍然坚持真理与正义的伟大精神。 张志新去世的消息,震惊了无数人。她的生命虽然在那个阴暗的年代以悲剧告终,但她的精神却没有随之消逝。在她死后,张志新的事迹逐渐被人们所知,特别是在清算与反思中,她的遭遇引起了社会各界的广泛关注。 1979年3月21日,辽宁省委做出了对张志新平反的决定,追认她为革命烈士。这一决定的出台,是对张志新冤屈的彻底澄清,也是在当时背景下对无辜受害者的公正恢复。 1979年3月31日,辽宁省委召开了盛大的平反大会,会议上,省委领导对张志新的革命品质给予了高度评价,称她为一名忠诚、坚韧、不屈的共产党员。 省委书记徐少甫在会上号召全省党员要向张志新学习,尤其是在面对艰难困苦时,依然要坚守信念,捍卫真理。 为了纪念这位革命烈士,1979年4月4日,辽宁省委组织了一场隆重的追悼大会。会场布置得庄严肃穆,烈士的母亲也在墓碑上亲自题词:“探求真理,贵在实践,忠骨毁灭,浩气长存。”这些话不仅是对张志新坚守理想的致敬,也是对她为真理与正义付出生命的崇高敬意。在那场追悼会上,不少人带着沉痛的心情献词,悼念张志新的英勇与牺牲。 张志新虽然英年早逝,但她为理想与真理奋斗的精神,将永远铭刻在历史的长河中。她所经历的种种折磨与不公,充分暴露了那个时代的残酷与不正义。然而,正是她那份对党和人民深深的忠诚,对真理的执着追求,成就了她作为革命烈士的光辉形象。她的一生,虽然短暂,但却如同一颗明亮的星星,在那片黑暗的历史天空中,永远闪烁着不可磨灭的光芒。 张志新的事迹是对所有为理想与信念坚持不懈、敢于抗争的人们的敬意。她的故事,向世人证明了一个深刻的道理:即使在最黑暗的时刻,真理也无法被掩盖,正义终究会到来。张志新虽然离开了这个世界,但她的精神却永存,她的英名将在历史的长卷中永远被铭刻。