1975年4月4日,清明节的这一天,张志新的生命也走到了尽头。已经遍体鳞伤的她,脚上戴着沉重的脚镣,每走一步都异常地艰难。被押出牢房后,一个杀气腾腾的声音在黎明前的黑暗中问道:“张志新,今天就是你的忌日,你还有什么话要说?”“我还是要看判决书。”张志新平静地说道。

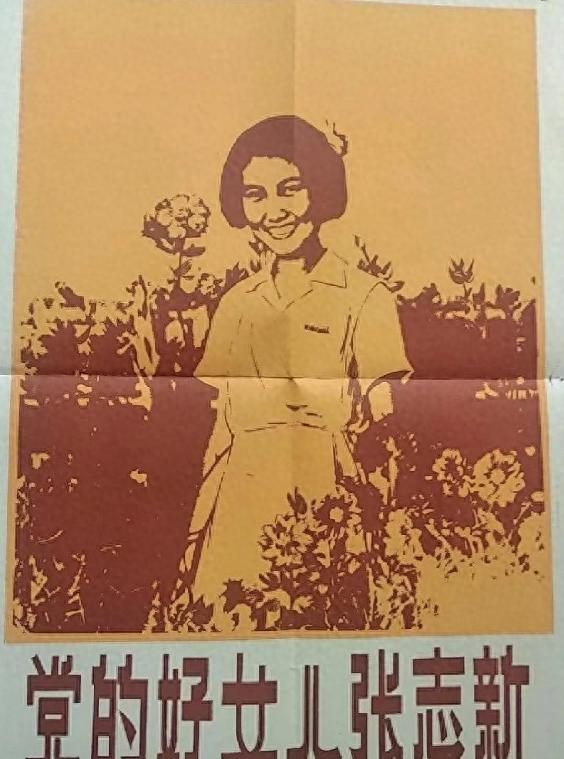

1975年4月4日,这是一个值得铭记的清明节。 黎明前的辽宁省沈阳市,天色还未大亮,空气中飘荡着潮湿而阴冷的气息。沈阳市第一看守所的铁门被推开,发出刺耳的响声。几个干警押解着一个女犯人缓慢地向外走去,这个女人就是张志新。 她的脚上戴着沉重的镣铐,走路时发出清脆的碰撞声。 她的身上布满了伤痕,那是长期关押和审讯留下的印记。但她的眼神依然坚定,面对即将到来的结局,她始终保持着一种超然的平静。当被押解人员问及最后的话语时,她只是平静地要求查看判决书。这个请求被干脆地拒绝了。 当审讯人员给予她最后一次悔改的机会时,张志新的回答掷地有声。她表示自己的立场和观点不会改变,这句话成为了她留在人世间的绝响。这样的回答显然激怒了在场的工作人员,随即发生的一切都显得格外残酷。 四个人同时行动起来,两个身材魁梧的男子将她按倒在地,另外两名女看守制住她的双腿。尽管张志新奋力反抗,但在这样的力量悬殊下,她的抵抗显得那样微弱。 当手术刀划开她的喉管时,鲜血喷涌而出。即便在这样的情况下,张志新仍然顽强地站了起来,这一幕让在场的人都感到震惊,甚至有人因此昏倒在地。 随后,两辆刑车在摩托车的押送下,快速驶向位于沈阳郊外的刑场。一路上,张志新始终保持着挺立的姿态。当囚车驶过沈阳市的街道时,早起的市民们并不知道,这辆车上载着一个即将成为历史见证的灵魂。 1979年3月9日,辽宁省委常委召开会议,认真听取了有关调查组的汇报。当时的省委第一书记任仲夷同志明确指出:“张志新案件是奇冤大案。她的死是非常惨的。”张志新作为一名坚定的共产党员,在那个特殊的历史时期,遭受了极为不公正的待遇。她始终坚持着自己的信念,不畏强权、坚持真理,甚至在最严峻的时刻,依旧没有放弃党性和革命原则,这种坚韧的精神成为了革命者和党员们学习的榜样。 张志新从小就深受革命思想熏陶,经过多次激烈的社会变革,她成长为一位坚定的共产主义者。然而,历史的迷雾在那一刻笼罩了她的命运。张志新并非单纯的无畏,她是经过深思熟虑的觉悟者,深知革命的道路是充满荆棘和牺牲的。在那个充满斗争的年代,她不断坚持自己的信仰,不顾外界的压力。即使在最严酷的审讯和囚禁中,张志新也没有妥协。她宁死不屈,用自己的生命捍卫了对真理的坚持,成为了那个时代的革命烈士。 她的死,是无法回避的历史悲剧。在她牺牲后的多年里,张志新的事迹被深深埋藏,直到1979年,辽宁省委召开了一次为张志新平反的大会。这一平反,不仅是对她个人冤屈的纠正,更是对她一生坚持革命理念和信念的最高褒奖。3月31日,中共辽宁省委举行了一个有两千多人参加的平反大会,宣布为张志新彻底平反,追认她为革命烈士,并号召全省党员向她学习。时任省委书记的徐少甫在会上发表讲话,号召全体党员和人民铭记张志新烈士的革命品质,并为她的英勇献身做出最高的敬意和评价。 4月4日,张志新烈士殉难四周年的日子,省委宣传部在沈阳的回龙岗革命公墓礼堂举行了隆重的追悼大会。会场四周摆满了花圈,气氛庄严而沉痛。烈士的母亲在墓碑上题词:“探求真理,贵在实践,忠骨毁灭,浩气长存”。这几行字,是对张志新一生崇高品质的真实写照,是她不畏牺牲、敢于追求真理的精神象征。参加追悼大会的同志们纷纷献上悼词,沉痛悼念张志新烈士。她的故事与精神,在这个大会上重新被记起,鲜明的英勇形象再次点亮了人们的心灵。 张志新的精神不仅仅是她个人的遗产,也是那个时代中许多革命者内心的映照。她所经历的冤屈与磨难,不仅展示了当时社会的严酷与对真理的压制,更反映了她在极端条件下坚持党性、捍卫信仰的坚定决心。张志新的英勇牺牲,虽曾被时代蒙上阴影,但随着时间的推移,历史终于给予了她应有的公正和尊重。 她的一生,是一面镜子,映射出那个时代的残酷与不公,也映射出一代又一代革命者的勇气与信念。张志新用她的生命捍卫了真理,她的故事也激励着后人不断探索和追求真理,在复杂的历史背景下坚持自我,不畏强权。 从那时起,张志新的名字与她不屈不挠的革命精神一起,成为了无数党员和革命者心中的楷模。她的事迹不仅成为了辽宁地区的历史印记,更在整个中国的革命历史中,占据了一席之地。张志新用鲜血和生命践行了一个革命者应有的信仰,她的故事将永远铭刻在人们的心中,成为永不磨灭的精神财富。