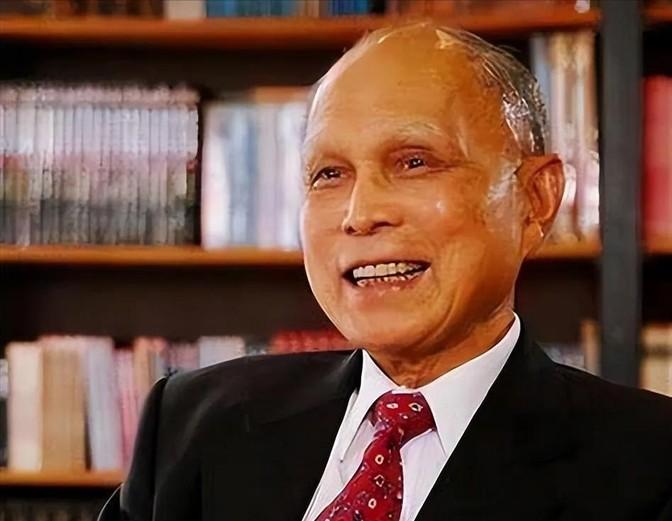

在越南战争期间,胡志明只是作为象征性人物在领导越南的反抗斗争,实际权力掌握在幕后的强硬派人物黎笋手中,黎笋也成了让美国这个超级大国在越南蒙羞的主要幕后推手。 越南革命历程中,胡志明与黎笋代表了两条截然不同的革命道路。胡志明作为共产国际派遣回国的革命者,带着国际视野和外部经验领导越南革命。他在法国、苏联等地生活多年,吸收了西方思想和共产主义理论。而黎笋则是土生土长的越南人,从基层开始革命工作,对本土情况有着更为深刻的理解。 1907年出生的黎笋,早年仅是越南南部的一名普通铁路工人。1928年,他参加了越南青年革命同志会,通过自学接触到共产主义思想,并对苏联的"十月革命"产生浓厚兴趣。1930年,当印度支那共产党成立时,黎笋成为首批党员,开启了他的革命生涯。 黎笋的革命道路并不平坦。1931年,担任党委宣传委员的他被法国殖民当局逮捕,判处20年徒刑。在河内和昆仑岛的监狱中,黎笋不仅没有放弃革命信念,反而组织了秘密读书会,系统学习马克思主义理论,并在狱友中传播革命思想。 1936年获释后,黎笋马不停蹄地回到中圻地区继续革命工作。然而,1940年他再次被捕,判处10年徒刑,被流放到昆仑岛。直到1945年越南八月革命后,他才重获自由。 1945年出狱后,黎笋被越共中央任命为南方局书记,直接领导第七联市的抗战工作。这一职位看似普通,却是掌控南方军事力量的关键岗位。越南的权力结构形成了所谓的"四驾马车"体系:党主席兼国家主席胡志明、总理范文同、南方局书记黎笋以及总书记长征。 胡志明回国后提出的许多改革措施,常常遭到党内的强烈反对。而他不知道的是,这些反对声音背后,正是黎笋在暗中运作。黎笋巧妙利用自己的本土身份,在党内逐渐形成了以强硬路线为核心的政治派系,不断排挤胡志明的影响力。 黎笋不满足于幕后操控,他建立了一套独特的军事指挥体系,通过民族主义情绪调动,逐渐绕开胡志明的影响圈。在实际军事行动中,虽然表面上是响应胡志明的号召,但指挥权实际掌握在黎笋手中。当胡志明意识到自己权力被架空时,为了越南革命的大局,在1960年将总书记职位让给了黎笋,自己逐渐沦为象征性领袖。 在越南战争期间,尽管胡志明是越南抗美斗争的精神象征,但实际的军事决策权却掌握在黎笋手中。作为南方局书记,黎笋制定了一系列独特的军事战略,让美军陷入了难以脱身的泥潭。 黎笋指导下的越南军队修建了绵延数千公里的地下隧道网络,不仅能够隐蔽兵力,还可以突然出现在美军控制区内发动袭击后迅速撤离。美军尽管拥有强大的空中优势和先进武器,却始终无法有效应对这种非对称作战方式。 越南战争期间,黎笋表面上对中苏两国的援助表示感谢,实际上却在两国之间巧妙周旋,以获取最大援助。随着中苏关系恶化,黎笋更是充分利用这一矛盾,在两国之间左右逢源。中国慷慨提供了大量的军事和经济援助,不计前嫌地支持越南的抗美斗争。 然而,在这一过程中,黎笋内心的反华情绪已经开始萌芽。西沙群岛事件就是一个明显信号:1974年中国收复西沙群岛后,黎笋公开声称这是"中国帮助北越击败南越,收复了西沙群岛",暗示西沙群岛属于越南。这一表态引起了中国的强烈不满,但考虑到当时越南仍在抗美战争中,中国暂时搁置了这一争议。 1975年,美国从越南全面撤军,越南实现了南北统一。这一胜利让黎笋产生了"夜郎自大"的心态,他甚至认为越南已经成为"世界第三大军事强国"。在这种错误认知和苏联的暗中支持下,黎笋开始了对外扩张的军事行动。 他的野心不仅仅局限于越南的统一,而是要重建印度支那联邦,将老挝、柬埔寨纳入越南的势力范围。同时,黎笋还秘密制定了"南海计划",旨在控制南海重要航道和自然资源,这一计划引发了整个东南亚地区的紧张局势。他命令越军在中越边境频繁挑衅,试探中国的底线,为其扩张政策寻找突破口。 黎笋的扩张政策最终引发了1979年的中越边境冲突。中国人民解放军仅用一个月时间就粉碎了越南"第三大军事强国"的神话。然而,黎笋并未因此收敛,而是继续在边境地区进行长达6年的骚扰行动,直到1986年他去世前夕才有所缓和。 在他统治越南的这些年里,国内经济凋敝,人民生活困难,食不果腹。越南抗美战争的荣誉光环被他后期的扩张行为所玷污。 黎笋的历史评价呈现出鲜明的两面性:在越南国内,他是带领国家走向统一的民族英雄;在国际社会,特别是在东南亚国家眼中,他则是一个不负责任的地区不稳定因素。与受人爱戴的胡志明不同,当黎笋在1986年去世时,越南人民的反应异常冷淡。