我的私人书单

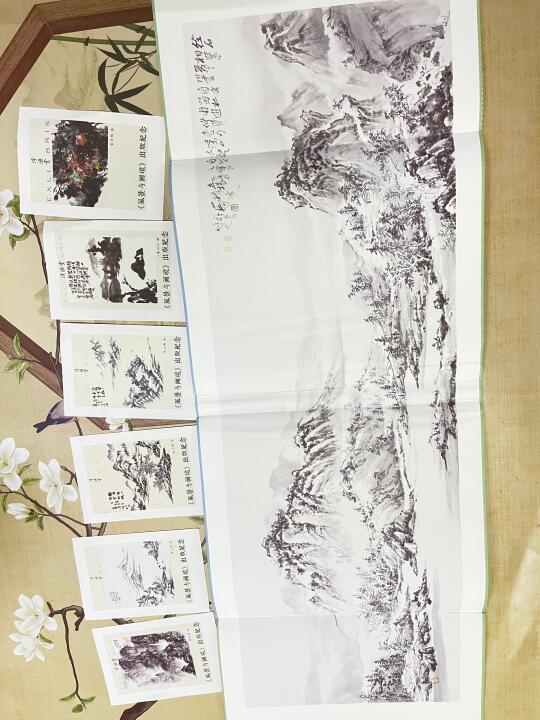

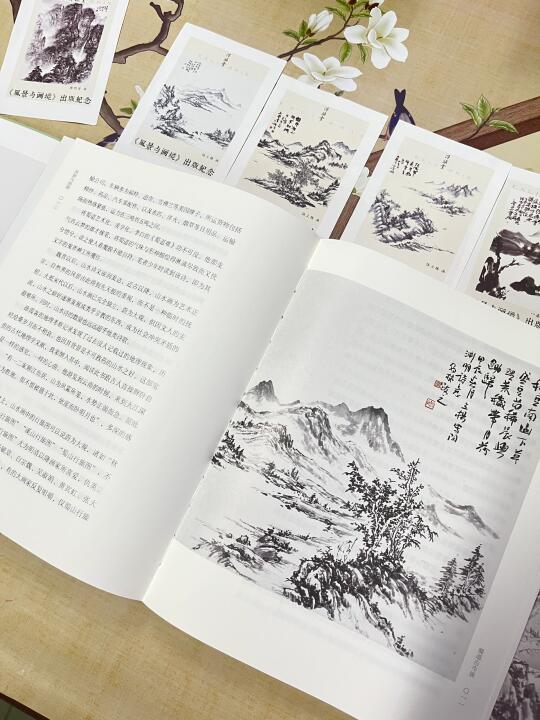

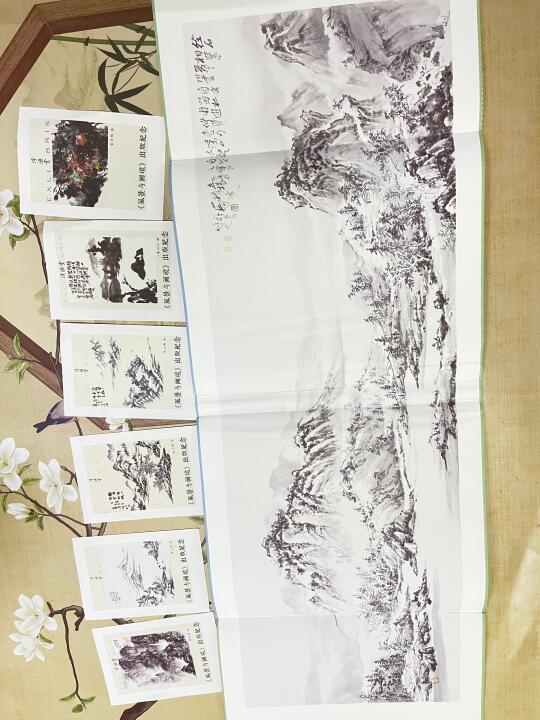

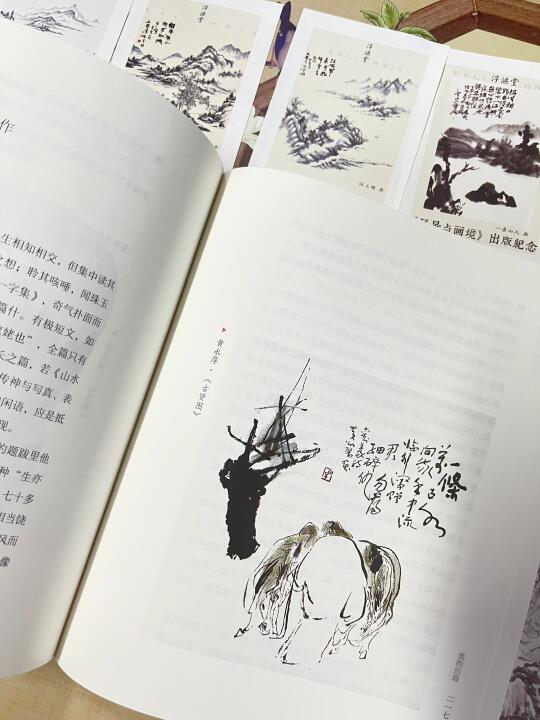

中国的文人画史有一个清晰的脉络:山水诗——山水画——文人画——退士(隐士)文化——技术构成——山水与政理之哲学背景——山水审美……

国人对山川之爱始于先秦,屈原作品中的古木芒藤、明月流萤、月桂夜莺、川湖波澜、芳草兰芷,都是绝佳的自然之美。到了魏晋六朝,玄学进一步促进了山水观念的转换,人们开始重视山水所蕴之道,即为“以形媚道”与“以道为一”。

钟情于山水,也寄情于山水,更在艺术上追求“天人合一”之境。山水,成为人们心灵的皈依。

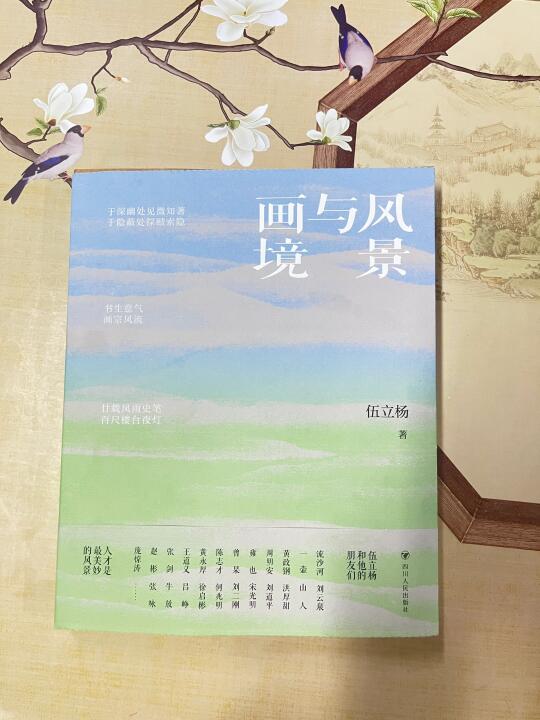

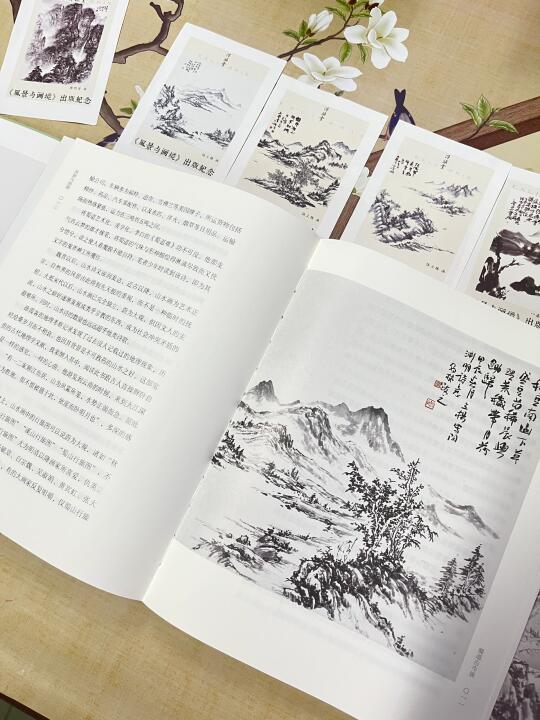

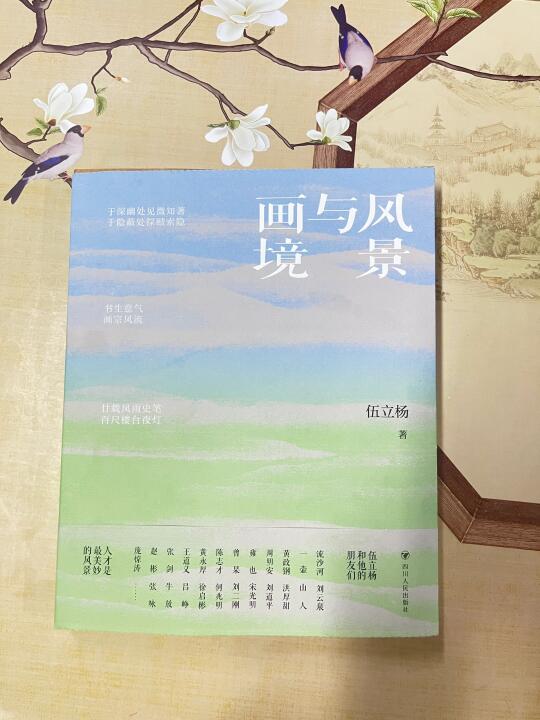

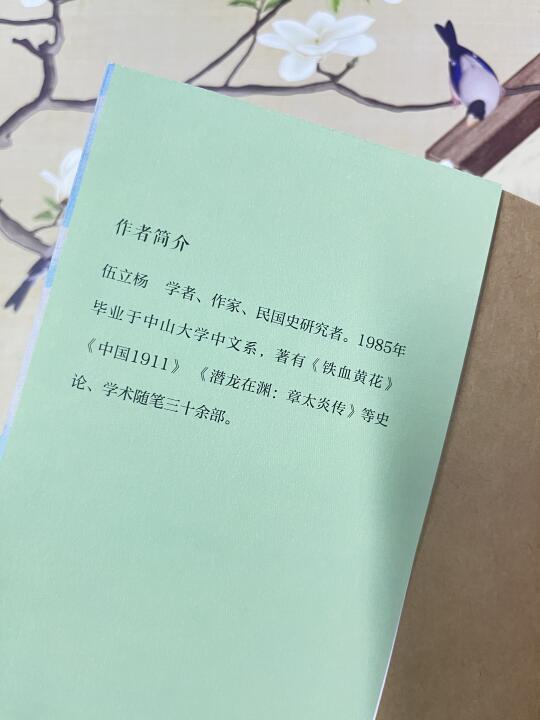

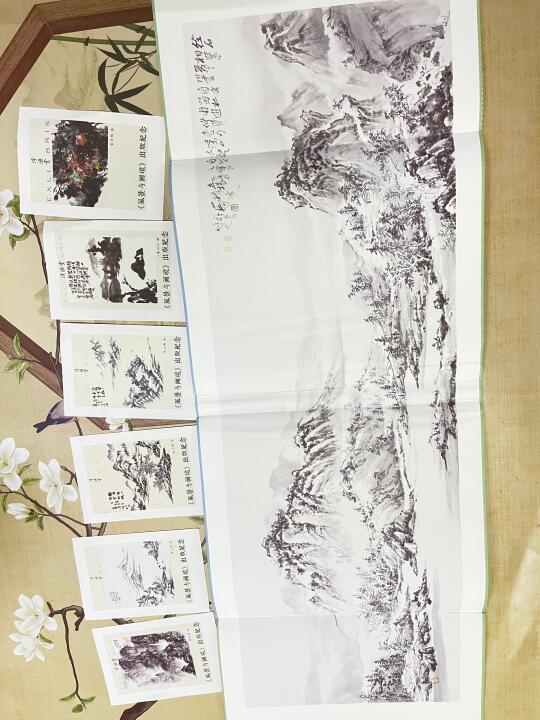

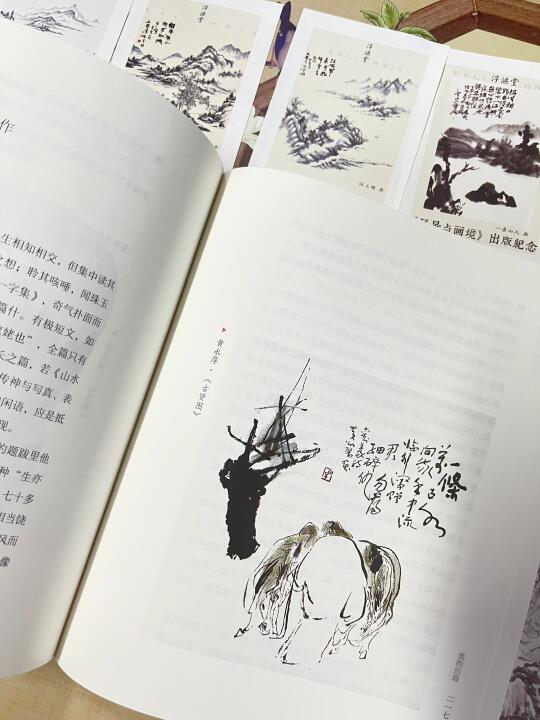

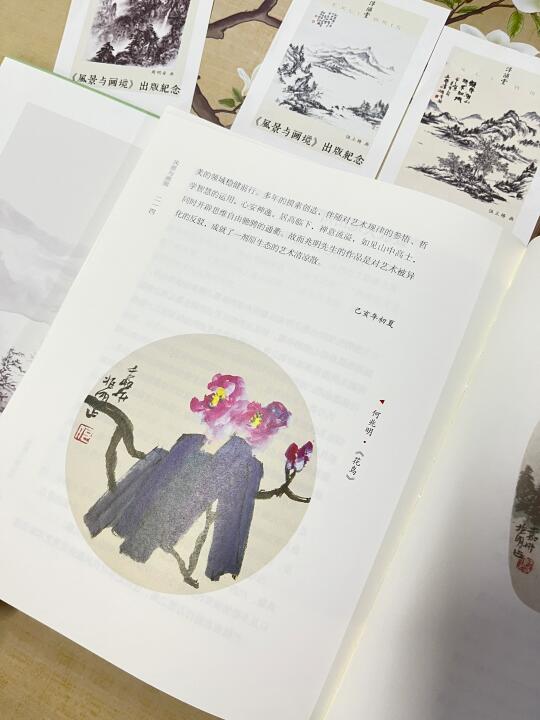

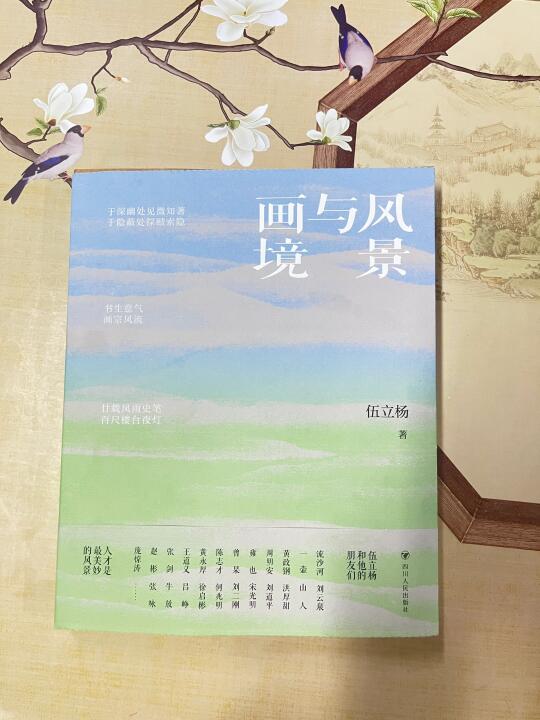

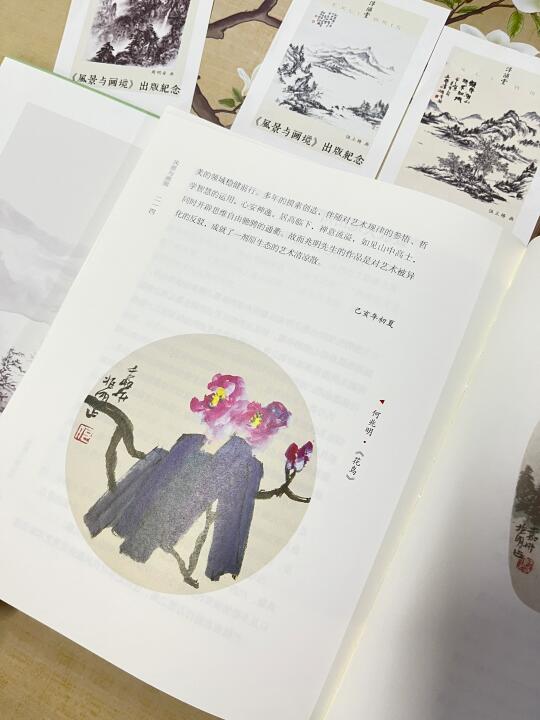

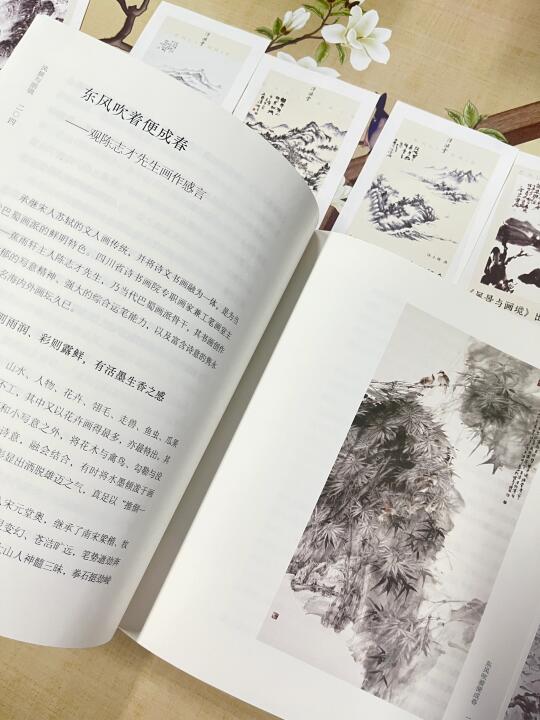

从风景到画境,从书名《风景与画境》也可以看出其题旨。作者伍立杨文学学养深厚,理论功底扎实。书中谈读书、赏画、研史、治学、游嬉,剖析名家作品,认识深刻,见解独到,文字雅正隽永,批判又犀利毒舌,既带有现实关怀的色彩,又隐含着传统文人的侠义之气。

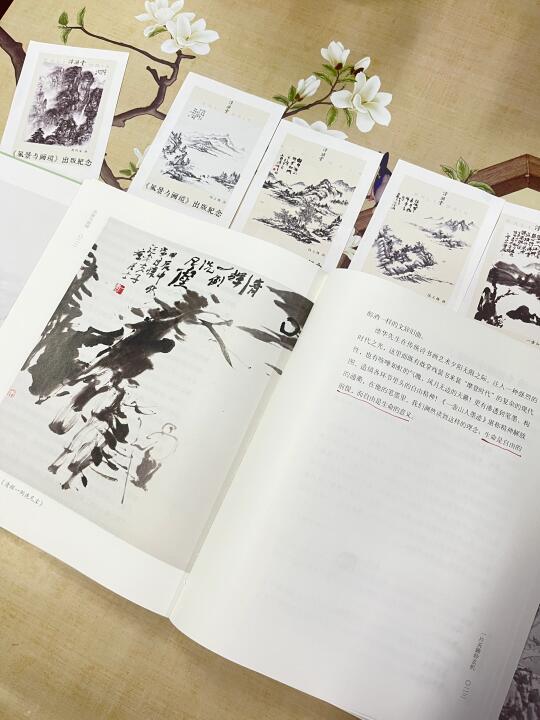

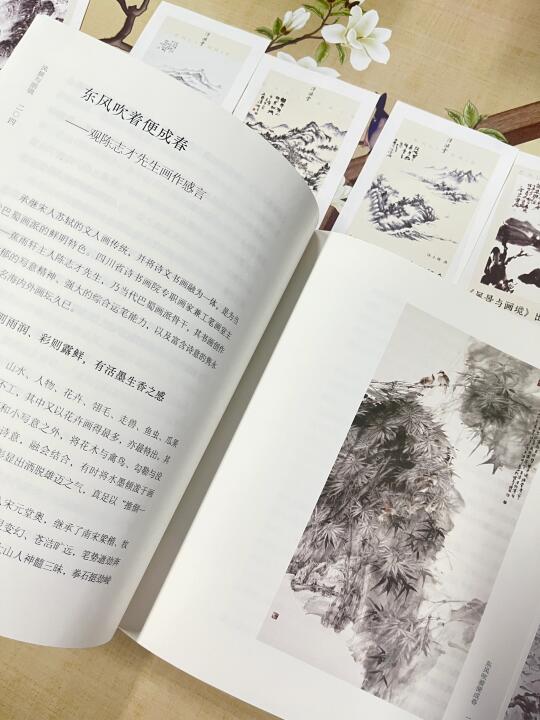

他说,今之书画文论流于煽情散文,或曰提炼变异的心灵鸡汤。且不说千人一面,种种无识之论隔靴搔痒,令人昏昏欲睡,更可鄙的是借时代、创造、现代性等大词欺世,实则矮人观场,尺泽之鲵。

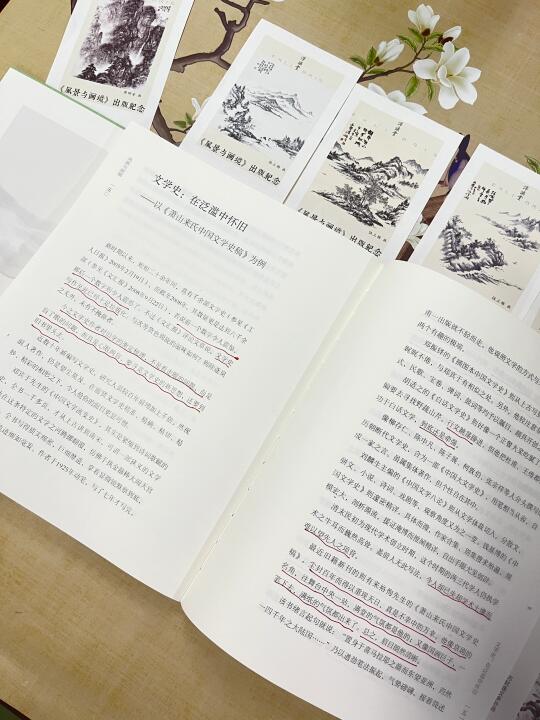

截至2008年,文学史数量达到六千余部。当前,文学史写作至此已经十足垃圾化。与次等货色周旋的滋味如何?则除逐臭之夫外,未有不掩鼻者。

他批判,今之文学史作者对旧学的衡定梳理,不是看走眼的问题,而是盲了眼的问题,而且是心眼两盲,要寻觅文学史的新思想,还要到旧书里头去。

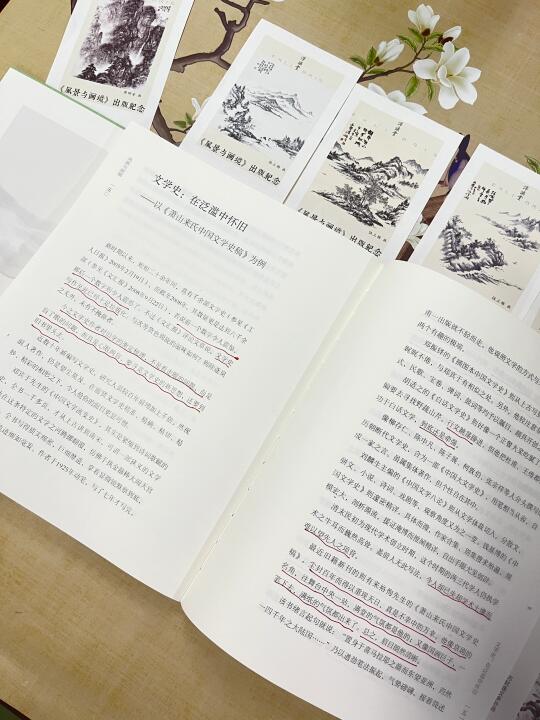

他进而点评了一些有名的文学史著作,评点精妙:郑宾于的《中国文学流变史》,全书写得质实绵密,巨细靡遗,拿着显微镜默察到底文体流变的轨迹细如毫发;郑振铎的《插图本中国文学史》颇具开创之功;胡适之的《白话文学史》行文跳荡躁进,内容牵强……

作者特别点评了来裕恂的《萧山来氏中国文学史稿》,说他像京剧的名角,往舞台中央一站,满堂的气氛都是他的;又像国画巨子,笔下去,满纸的气氛都出来了。总之,眉目朗然清晰。盛赞作者具有深邃之眼光,于人所不经意的地方,一见即能执其关纽、间隙,故其论断臻于一种超迈的境界。

书中除了探讨书法文学艺术外,还对繁体字和简体字的优劣、报纸文体与文言文的背离等作了精彩论述。此外,针对当今社会的快节奏生活,还提倡过“慢生活”。

翻开这本书,仿佛进入一个充满诗意与哲理的世界,有自然之美、艺术之韵与人生之悟。