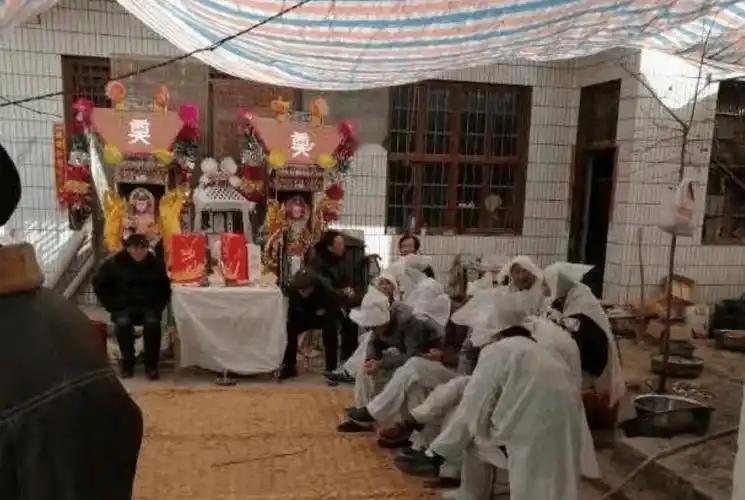

回村参加了一场葬礼,原以为邻里守望相助,却让我看到了不为人知的一面,仿佛揭开了乡村人情那层看似美好的 “遮羞布”。 村里的一个堂伯去世,我急匆匆从西安赶回了老家,渭北农村一个普通的小村庄。 本以为回到故乡能寻回儿时的温暖,没想到,一场农村喜宴却让我彻底看清了现实 礼金攀升,压弯村民脊梁 在老家,丧事上的礼金一直是衡量人情往来的一个重要标志。但不知从何时起,礼金的数额如同脱缰的野马,一路飙升。 记得小时候,村民们办丧事,邻里之间随礼就是三五毛钱,后来慢慢涨到了一块两块,到后来五块、十块,亲戚之间多一些,也就百八十元。 那时候,这份礼金更多的是一种心意,是对逝者的尊重和对主家的安慰。 大家虽然生活不富裕,但礼尚往来之间,透着浓浓的人情味。 可如今,情况截然不同。普通邻里之间的礼金起步就是一百元,关系稍微近一点的要两三百元,亲戚之间更是水涨船高,五百元甚至上千元都不在少数。 那天母亲悄悄对我说:现在这份子钱是越来越随不起了,虽然村里人越来越少,可办事的越来越多。 除了结婚和老人去世之外,娃过满月、老人过寿、盖房子搬新屋、甚至给老人做棺材,都要办事。 一个月要是赶上几个门户(份子钱),日常生活都难过了。 本家的一个叔,身体一直不太好,就靠着儿子在外打工挣钱,平日里家里开销都紧巴巴的。 前阵子村里接连有几个过事的,本家叔为了撑面子,每次都咬着牙拿出不少礼金。 几场事下来,他的生活变得更加拮据,可又不敢不随,生怕被人说闲话。 礼金的不断攀升,就像一座沉重的大山,压得村民们喘不过气来,让这份本应纯粹的人情,变得越来越沉重。 讲排场比阔气,虚荣背后是心酸 在老家丧事上,讲排场、比阔气的风气也日益盛行。 以前,办丧事虽然也讲究一些仪式,但都是在村民力所能及的范围内。 大家齐心协力,帮忙操持,用最朴素的方式送别逝者。 而现在,一些人似乎把丧事当成了展示自己财力和 “孝心” 的舞台。 为了落个孝子的好名声,有些人大肆操办丧事,不惜四处借钱。 从灵棚的搭建到酒席的规格,都追求奢华。 灵棚不仅要大,还要装饰得富丽堂皇;酒席上的菜品更是丰富多样,山珍海味应有尽有。 邻居二叔,父亲去世后,为了把丧事办得风光体面,请了专业的乐队,在村里吹吹打打,还租了豪华的灵车。 丧事办完后,算了一下账,将近小十万元,把办丧事好面子,却陷入了债务的困境,不得不外出打工拼命赚钱还债。 这种讲排场比阔气的行为,表面上看起来风光无限,背后却是无尽的心酸和无奈。 它不仅让主家承受了巨大的经济压力,也让乡村的风气变得越来越浮躁。 曾经,在老家,村里有了丧事,那是全村人的事情。 大家主动放下手中的活计,纷纷赶来帮忙,有钱出钱,有力出力。 女人们在厨房忙碌,男人们帮忙搭建灵棚、接待宾客,孩子们也在一旁帮忙跑跑腿。 大家齐心协力,共同操持着丧事,那份浓浓的亲情和邻里情让人倍感温暖。 然而,现在的丧事却大不一样。 许多人家为了省事,直接请了 “一条龙” 服务,从丧事的策划到操办,都交给了专业的团队。 甚至一些地方还出现了请哭丧队的现象,这些哭丧队成员哭天喊地,看似悲痛万分,却没有一丝真情实感。 村里人来参加丧事,没啥忙可帮,更多的是凑个人气,坐下来吃酒席。 大家之间的交流也变得越来越少,不再像过去那样围坐在一起,回忆逝者的生平,表达对逝者的怀念。 亲情在这种模式下逐渐淡漠,乡村人情也变了味。 曾经的那份温暖和真诚,仿佛在岁月的流逝中渐渐消失了。 重拾乡村温情,任重道远 离开老家后,我的心情久久不能平静。 这场丧事让我看到了乡村在发展过程中出现的一些问题,礼金过高、讲排场、亲情淡漠等现象,就像一道道伤疤,刺痛着乡村的肌肤。 回村参加这场葬礼,本以为能重温邻里守望的温情,却意外揭开了乡村人情那层看似美好的“遮羞布”。 礼金的攀升、排场的攀比、亲情的淡漠,像一把把锋利的刀,割裂了记忆中那个温暖的村庄。 如今的农村,热闹是表面的,冷清才是底色;人情是形式化的,心酸才是内核。 我们怀念过去,不是因为过去有多完美,而是因为那份纯粹的人情味,如今已难寻觅。 重拾乡村的温情,或许任重道远,但只要我们心中还存有对故乡的眷恋,那份温暖就永远不会消失。毕竟,故乡不仅是脚下的土地,更是心中的根。三农

评论列表