"妈,我真的活不下去了!"深夜的一通电话,让李女士彻夜难眠。在杭州读大二的女儿小芸哭着要涨生活费,从2000元直接喊到3000元。这笔看似普通的家庭开支,却在社交平台掀起轩然大波,3亿阅读量的背后,藏着千万家庭的难言之隐。

杭州某高校大三女生小张的记账本刺痛了无数人:早餐豆浆包子6元,午餐食堂两荤一素15元,晚餐拌面10元,光吃饭月支出就超900元。加上话费网费、卫生用品、换季衣物,1500元生活费要精打细算到每包纸巾。而小芸的购物车截图显示,仅秋冬款大衣就标价598元,美妆套装更是直奔四位数。

"现在哪个姑娘不用神仙水?"支持派网友晒出杭州物价:湖滨银泰一杯奶茶28元,下沙大学城聚餐人均80元,连校门口水果摊的草莓都要40元/斤。反对派家长则甩出硬核案例:有男生靠勤工俭学月赚2000元,不仅覆盖开销还能给家里寄钱;更有学霸晒出国家奖学金证书,直言"会省钱比会花钱更重要"。

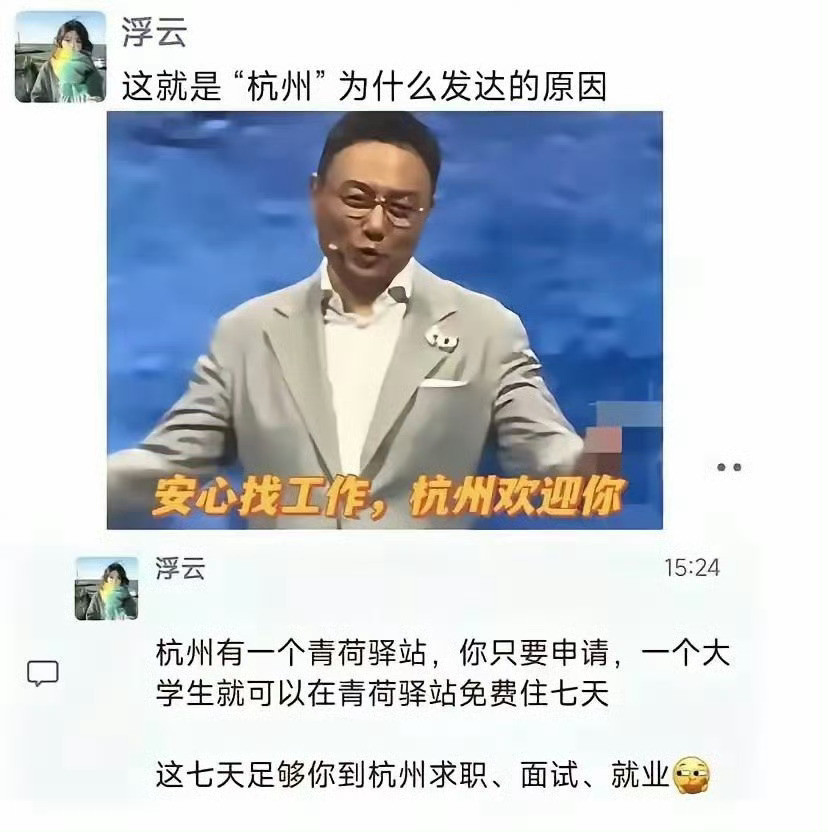

00后早已摸索出"生存秘籍":图书馆兼职时薪18元包饭,代取快递月入500元,学霸接家教单次200元起。大三学生小丁在面包店打工,既赚零花钱又蹭员工折扣,硬是把1800元生活费玩出了3000元的效果。而精打细算派则发明"65元日抛法",每天限额消费拒绝超额。

当名牌球鞋碰撞助学贷款,当网红餐厅遇见食堂特价菜,这场关于3000元生活费的争论,何尝不是物质需求与精神成长的拉锯战?有父亲月薪6500元却要扛2000元房贷,有母亲偷偷做家政补贴女儿口红钱。我们是否在用"富养女儿"的借口,绑架了父母的人生?

看着女儿最新发来的西湖落日打卡照,李女士握着手机的手微微发抖。照片里398元的围巾在夕阳下泛着柔光,而她自己还穿着五年前的旧羽绒服。当生活费变成亲情考卷,这道题究竟该怎么解?