终于有人来主持公道了!中国人民公安大学李玫瑾建议:凡是扶了老人被要求天价赔偿的,在老人拿不出任何证据的情况下,可以按“敲诈勒索”起诉!

2023年,小娜作为一名普通大学生,骑车途中发现一位老人摔倒在地。看到老人痛苦的表情,她毫不犹豫地下车扶起老人,并且迅速拨打了120急救电话。

由于老人伤势较重,小娜用自己仅有的生活费垫付了1000元医药费,直到老人家属赶到医院。她本以为自己的举动会得到感谢,但事情却急转直下。

当老人家属到达医院后,竟然指责小娜是撞倒老人的肇事者,并要求她赔偿医疗费用和精神损失费。这一突然的指控让小娜感到愤怒与无奈。

她尽力解释自己是出于好心帮助老人,却被误解为肇事者。面对无理的要求,小娜决定报警,并通过警方调查来证明自己的清白。

警方调取了现场的监控录像,清晰地显示出老人并非被小娜撞倒,而是自己摔倒在地。最终,法院判定小娜无责,老人家属被判赔偿她68000元精神损失费。

而老人因年事已高,法院对其免除刑罚。虽然小娜得到了公正的判决,但她也深刻感受到了这种“扶老被讹”现象的社会危害。

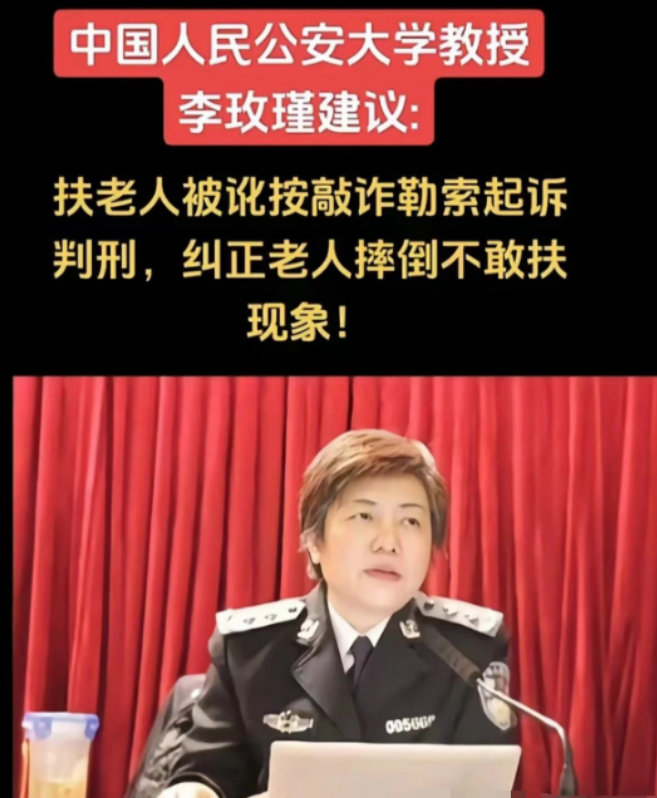

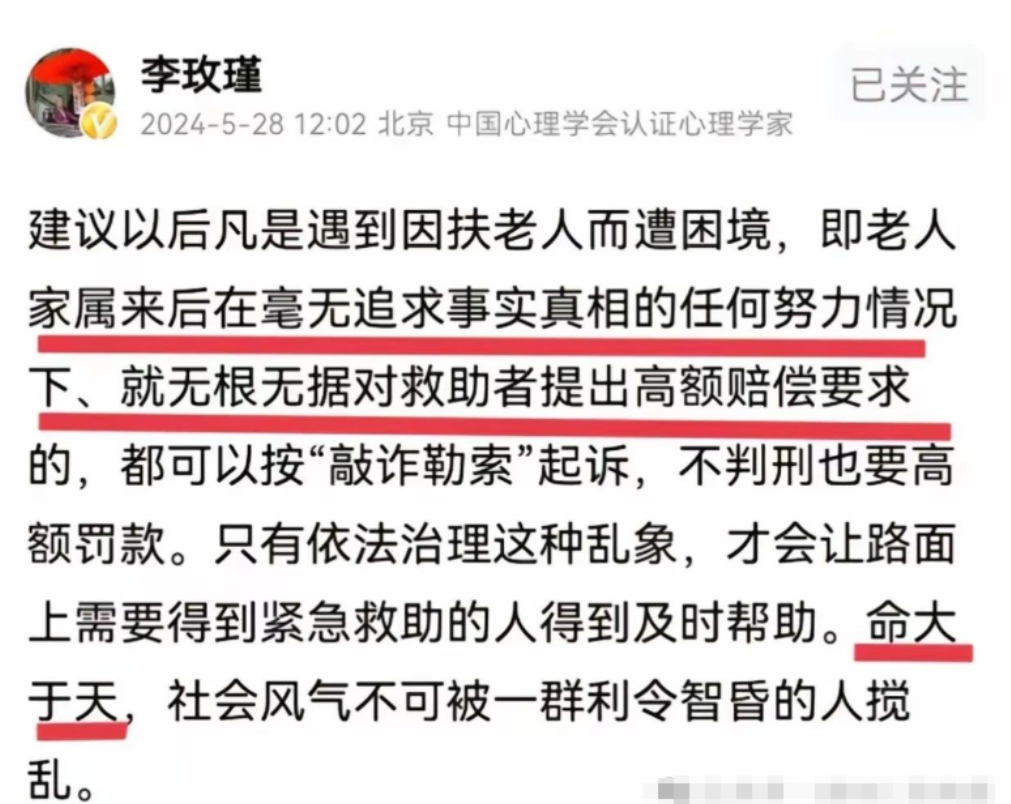

李玫瑾教授对这一案件发表了看法。她认为,类似“扶老被讹”的事件不仅让施救者受到了伤害,也让整个社会的信任体系受到了冲击。

她建议,对于那些无法提供任何证据的老人及其家属,如果提出不合理的天价赔偿要求,应当依法按“敲诈勒索”罪进行起诉。

李教授强调,善意行为不应成为某些人谋取私利的工具,法律应保护那些出于好心救助他人的市民,而不是让他们成为恶意讹诈的受害者。

这一建议立即引发了社会的广泛讨论。大家开始思考,如何通过法律手段更好地保护那些勇于帮助他人的人,避免好心反被冤枉。毕竟,法律不仅是惩罚犯罪的工具,它还应该起到修复社会信任、弘扬道德风尚的作用。

近年来,社会上关于“扶老”行为的争议愈演愈烈。传统的“尊老爱幼”美德已经深入人心,但现实却让许多人在看到摔倒的老人时,产生了深深的顾虑。

人们担心,自己一旦伸出援手,就有可能被老人及其家属反过来索赔,甚至卷入漫长且昂贵的法律诉讼中。这种现象不仅让社会的互助精神面临挑战,也让人们对道德和法律之间的边界产生了迷茫。

回想2011年广东佛山的事件,一名女子好心扶起摔倒的老人,结果却被老人家属诬陷为肇事者,经过长时间的证据搜集和司法程序,女子才最终洗清冤屈。

这一事件让更多人开始犹豫,扶还是不扶?当你看到有人摔倒时,内心的挣扎不再仅仅是是否帮助,而是是否能够承担随之而来的风险。

在这种背景下,李玫瑾教授的建议显得尤为重要。她指出,法律不仅应当严惩恶意讹诈者,还应为那些出于善意施救的人提供更多的保护。

只有当法律明确支持好心的施救行为,并对恶意索赔的行为进行严格惩治时,社会的信任和道德风尚才能得到有效恢复。

这一观点在社会中引起了广泛的共鸣。许多人开始反思,如何通过法律手段消除“扶老被讹”现象的负面影响,让更多的好心人敢于伸出援手。这不仅是对法律制度的完善,也是对社会道德的恢复。

回顾过去,类似案件的处理往往因为法律滞后而缺乏足够的支持。许多“扶老被讹”事件的受害者,在面对恶意指控时,往往缺乏有效的法律保障。

即使最终案件得到解决,受害人也已经付出了巨大的时间和精神代价。在这种情况下,公众对司法公正的期望越来越高。人们希望法律能及时、公正地保护那些有正当理由的行为,而不是让他们因“善意”而陷入困境。

小娜案件的最终判决,给了所有想要帮助他人的人一剂强心针。它不仅让公众看到了法律的公正,也为类似案件提供了有力的法律依据。李玫瑾教授的建议,为社会提供了更加清晰的法律指引,明确了“扶老被讹”案件的处理方向。

在未来,希望通过法律的力量,能够更好地保护那些愿意帮助他人的人,让社会充满信任与温暖。正如我们所见,法律或许会迟到,但它永远不会缺席。