古代人为啥不吃猫肉呢?

首先,中国古代驯化猫的历史并不悠久,野猫的捕捉难度较大。

直到汉武帝时期,随着丝绸之路的开通,来自埃及的驯化猫才逐渐传入中国。

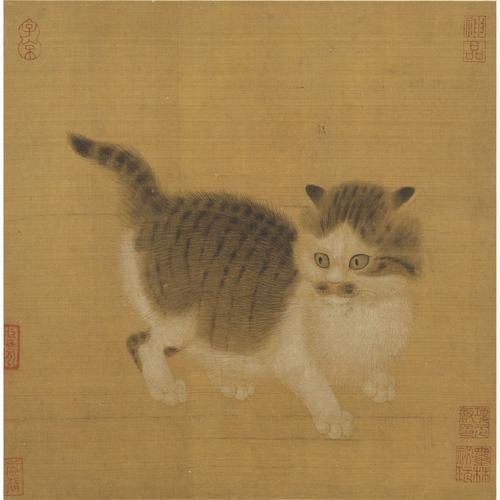

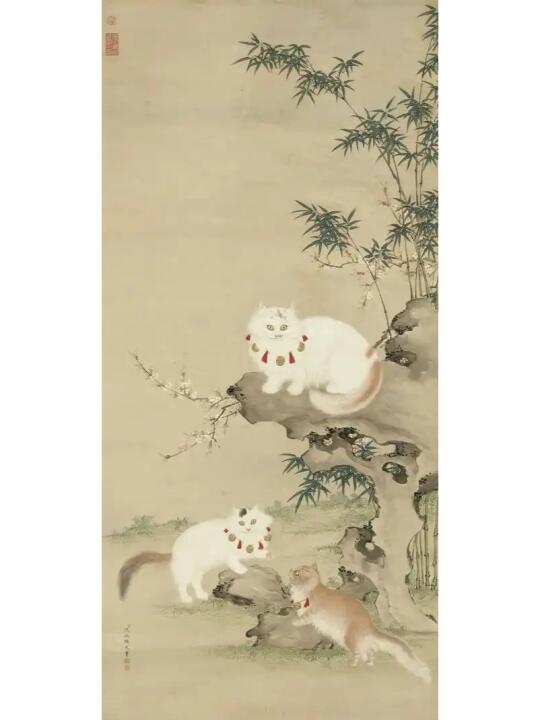

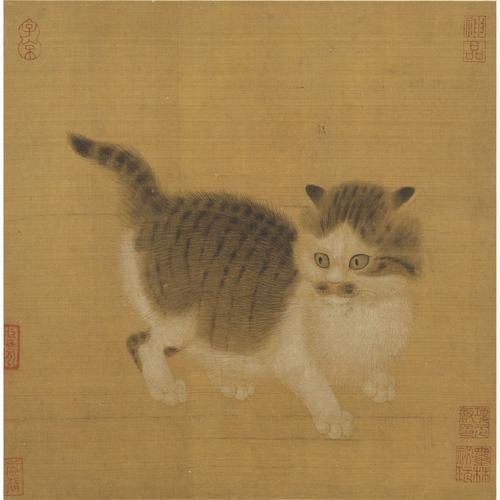

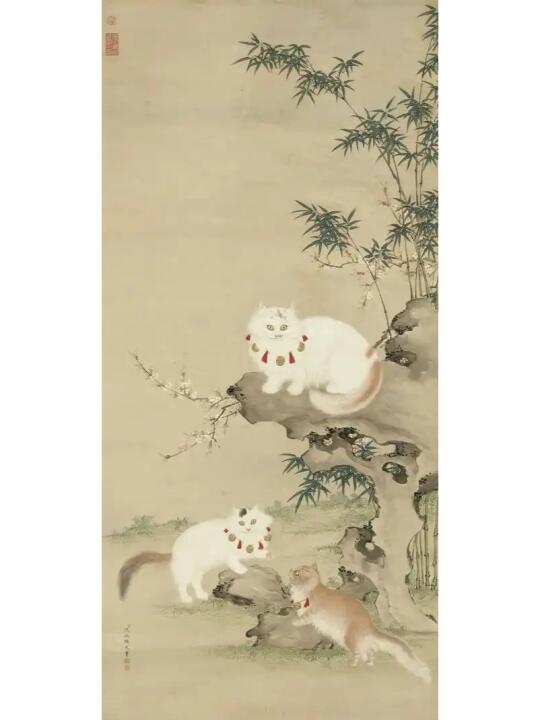

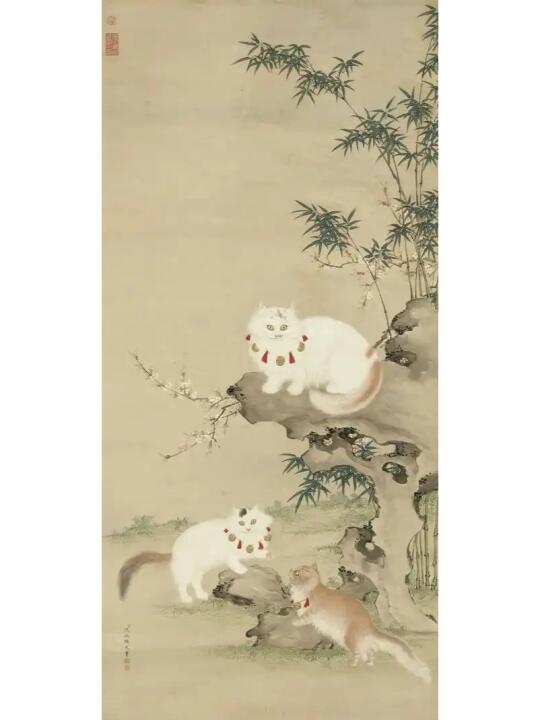

随着驯化猫的传入,史料中关于猫的记载逐渐增多,但它们多被视作宠物或捕鼠的助手,而非食用动物。

唐代《礼记·郊特牲》记载“迎猫,为其食田鼠也”。

古代的猫在祭祀文化中与农业保护有关,曾一度被人神化,所以这样的异兽在民间并不会被伤害。

其次,猫肉的味道并不受欢迎。

明代李时珍在《本草纲目》中指出:“猫肉不佳,味甘酸,亦不入食品。”

因此“古今食用者稀少”。

即便是在广东地区流传的“龙虎斗”这道以猫肉为主的菜肴,现在也极为罕见了。

再者,猫在中国古代的地位并不高。

十二生肖中没有猫的位置,这反映了猫在古代社会中的地位不及其他与人类生活密切相关的动物。

北宋的《三字经》中列举的六畜并不包括猫,而元代诗人唐珙的诗句也仅描绘了猫作为宠物的情景。这说明猫并未广泛融入古人的日常生活中。

最后,猫的神秘特性也让人生畏。

作为夜行动物,猫的行为模式与中国传统的“日出而作,日落而息”的生活理念相悖。

在古代,人们对夜晚的敬畏如同对死亡的敬畏,这种敬畏也延伸到了夜行动物身上。

再加上猫在志怪小说中常被妖魔化,所以古人认为,食用猫肉可能被视为对灵性生物的冒犯,尤其在道教和部分民间信仰中形成禁忌。

因此,在历史早期,捕杀或豢养猫的人并不多。

综上所述,中国人的餐桌上少见猫肉,是由猫肉的味道、猫在古代社会中的地位以及人们对猫的神秘特性的敬畏等多种因素共同作用的结果。

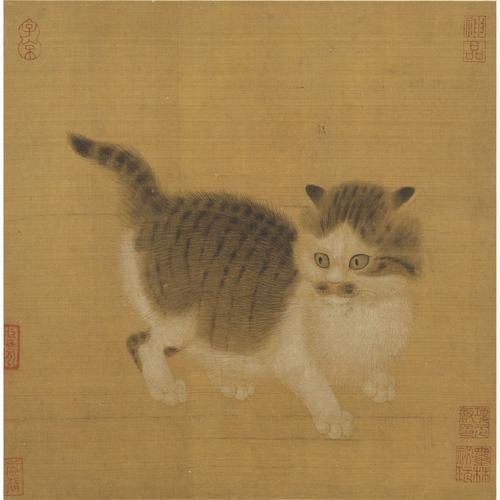

随着城市化与市民阶层的兴起,人们对夜晚的敬畏逐渐减弱,猫在人们生活中的地位也有所提升。

时至今日,猫因其可爱和粘人的特性,已成为人们喜爱的宠物,与餐桌的距离自然也越来越远。宠物 猫咪 猫 历史