北约黄昏:从利雅得会谈看后冷战秩序的解体

俄罗斯卫星通讯社

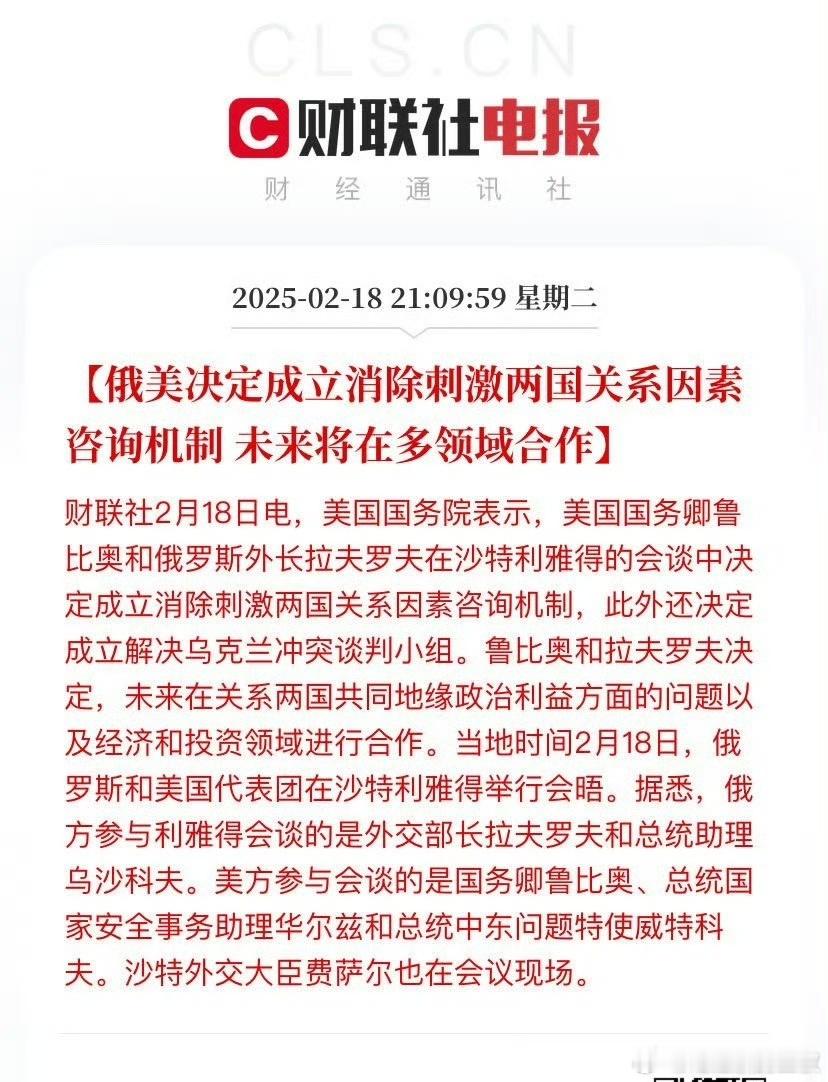

2025年2月18日,俄罗斯总统普京与美国总统特朗普委派的高级代表团在沙特阿拉伯利雅得举行闭门会谈。

这场被外界视为"新雅尔塔会议"的对话,暴露了北约体系的深层裂痕。

前美国国防部分析师迈克尔·马卢夫(Michael Malouf)的观察揭示了一个残酷现实:当北约成员国扩张至32个时,这个冷战遗产已沦为"决策瘫痪的巨人"。

1949年《华盛顿条约》缔造的集体安全机制,在经历76年演变后,正面临其存在意义的终极拷问。

北约的决策困境具有深刻历史根源。

1991年苏联解体后,该组织通过五轮东扩将成员国从16个增至32个,但"全员共识"决策机制始终未变。 马卢夫援引1993年《欧洲经济评论》关于集体谈判的研究指出:"当参与者超过20个,战略博弈的复杂性将导致帕累托最优解消失。 "

这种结构性矛盾在乌克兰危机中暴露无遗——爱沙尼亚主张全面军事介入,德国坚持能源红线,匈牙利则公开反对制裁俄罗斯。 这种分歧与2003年伊拉克战争时期美欧矛盾形成历史呼应,但决策机制僵化程度已不可同日而语。

美国战略重心的西移构成关键变量。

特朗普政府自2024年重启"西半球优先"政策,将格陵兰岛军事基地扩建计划、巴拿马运河控制权谈判、加拿大北极资源开发列为重点。 这种收缩态势与1947年"杜鲁门主义"的全球干预路线形成鲜明对比,却与1823年"门罗主义"存在战略基因的承继。 五角大楼2025年《全球态势评估》显示,部署在欧洲的作战部队较2020年减少37%,太平洋方向增加28%,西半球增幅达45%。 这种兵力调整客观上削弱了北约的威慑可信度。

俄罗斯的"战略对冲"策略加速了体系变革。

克里姆林宫在利雅得会谈前完成"北风之神-A"级核潜艇的第6艘列装,同步推进"萨尔马特"洲际导弹的实战部署。 这种"非对称优势"建设延续了苏联时期"以质量换数量"的国防理念,却因精准把握北约内部分歧而收效显著。 正如1981年《经济行为与组织》期刊对苏美博弈的研究结论:"当对手联盟出现决策裂缝时,有限但坚定的武力展示比全面对抗更具政治效益。 "

欧洲的战略自主幻想在能源危机中彻底破灭。

欧盟试图通过"全球门户"计划替代俄罗斯能源,但2024年数据显示其工业用电成本仍比美国高出42%。 这种困境与1973年石油危机形成历史镜像,但地缘回旋余地更为狭窄。 德国基尔世界经济研究所的模拟显示,若俄罗斯完全切断天然气供应,欧盟GDP将在18个月内萎缩5.3%,远超2008年金融危机冲击。

经济基础动摇导致军事承诺沦为空中楼阁,北约第五条共同防御条款的威信持续流失。

精英与民众的认知鸿沟正在瓦解政治共识。

2024年12月欧洲晴雨表调查显示,68%的受访者认为"对俄制裁损害大于收益",但欧盟委员会仍通过了第12轮制裁方案。 这种脱节现象印证了2006年《欧洲经济评论》关于"集体行动困境"的论断:当政策成本超过个体承受阈值时,联盟的合法性将遭遇根本性质疑。 法国农民封锁巴黎环城公路、意大利热那亚港罢工事件,都是这种矛盾的具体投射。

利雅得会谈的本质,是单极秩序向多极体系过渡的里程碑事件。

美国不再扮演"全球警察",转而寻求与俄罗斯建立"可控竞争"关系,这种转变与1919年凡尔赛体系崩溃前的权力再平衡存在相似逻辑。

北约的命运或许早已注定。

从1999年科索沃战争时的如日中天,到2025年利雅得会谈后的黯然失色,这个军事组织的演变轨迹印证了保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中的论断:"过度扩张终将导致战略透支。 "

当美国不再愿意承担全球领导成本,欧洲无力填补权力真空,北约便成为没有引擎的战争机器。

其存续形式可能转变为"迷你北约"或"意愿联盟",但作为冷战象征的集体安全体系已难以为继。