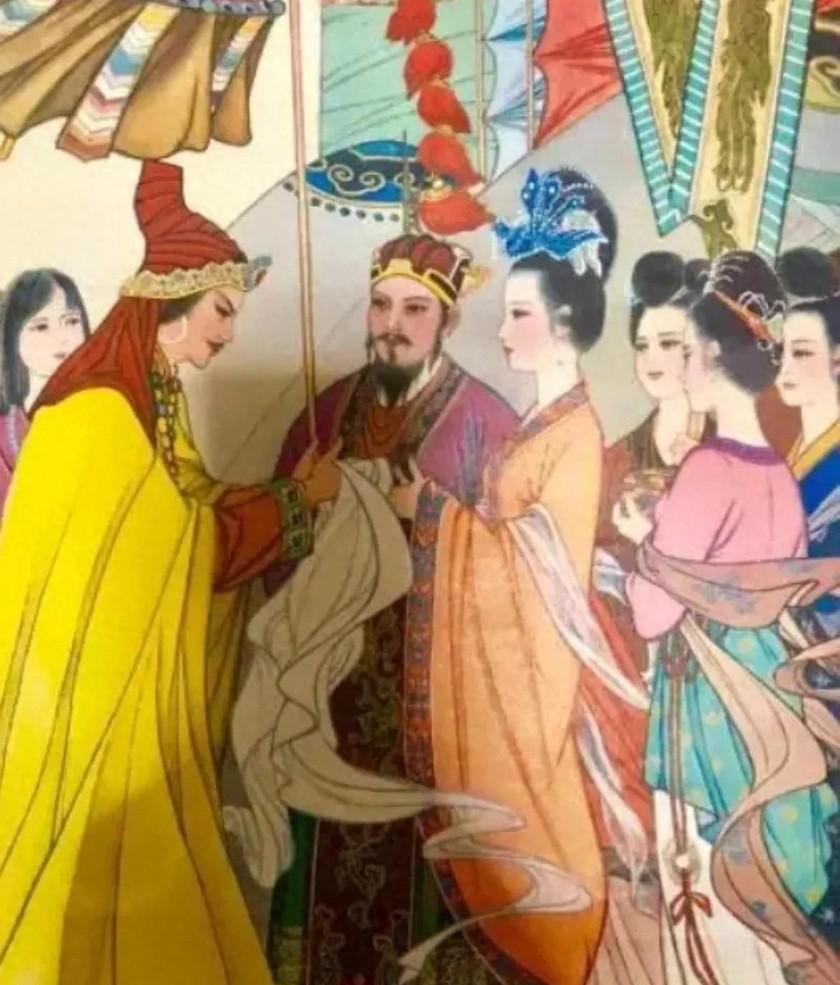

650年,34岁的松赞干布英年早逝,吐蕃众臣却要年仅25岁的文成公主殉葬。唐高宗得知后龙颜大怒:“这是对大唐的挑衅!”即刻派使臣前去接文成公主回唐。哪料,文成公主却斩钉截铁地说:“我绝不回去!” 公元7世纪的唐朝和吐蕃,在漫长的对峙中渐渐放下戒备,摸索出一条和平共处的路。为了巩固这来之不易的友好局面,松赞干布决定和大唐联姻,以婚约为两国交好的基石。 他一次次派出使者,满载着厚礼踏上去长安的漫漫征程。松赞干布对大唐的敬意,融在一件件精美的贡品里,融在一封封真挚的国书里。 唐太宗对这桩婚事踌躇再三,他深知联姻意味着友好,意味着边境的安宁。经过几番权衡,他终于点头应允,选了自己的外甥女文成公主远嫁西域。 公元641年,盛装打扮的文成公主带着陪嫁的队伍,在长安的街头巷尾留下一串风铃般清脆的马蹄声,如同一支驶向和平的使节团,在关山大漠间留下动人的身影。 经过漫长跋涉,文成公主终于抵达吐蕃王庭。松赞干布亲自迎接,以隆重的仪式将这位千里迢迢而来的新娘迎入宫中。 从此,和亲公主和吐蕃赞普结为连理,吐蕃与大唐结为兄弟。两个原本交战的政权,在婚姻的桥梁上握手言和,在亲情的纽带中慢慢靠近。 文成公主远嫁吐蕃,身上担负着两国友好的重任。她虽然年纪轻轻,却有着常人难及的胸襟和智慧。 漂泊异乡的日子里,文成公主没有自怨自艾,而是尽己所能,为吐蕃的发展贡献自己的力量。她将先进的农耕技术、医药知识和典籍文化带到吐蕃,让这片土地焕发出勃勃生机。 在她的悉心指导下,吐蕃的工匠学会了造纸、酿酒、冶铁等技艺。农民学会了更多的耕作方法,让庄稼长得更好。百姓学会了识字读书,开始用文字记录生活。 文成公主以海纳百川的胸怀接纳吐蕃文化,又以兼收并蓄的智慧传播中原文明。在她的感召下,两种文化在这片土地上交相辉映,吐蕃迎来了前所未有 的繁荣。 吐蕃人爱戴这位温柔睿智的公主,把她当作自己的母亲和姐妹。文成公主也以仁爱之心对待每一个吐蕃人,体恤他们的疾苦,关怀他们的冷暖。 几年后,松赞干布因病去世,按照吐蕃习俗,作为妻子的文成公主要随他陪葬。危急关头,大唐迅速派使者前来营救,众臣也 力劝她回到长安。 然而,文成公主婉拒了所有人。她视吐蕃如故乡,视吐蕃人如子民。这片土地承载了她太多的牵挂,她怎么舍得轻易离去? 从此,文成公主留在吐蕃,继续为两国的友好事业而奔波。她协助吐蕃办理政务,推动吐蕃进一步吸收先进文化,在两国间穿针引线,化解误会矛盾。 她以一己之力撑起两国友谊的天空,用柔弱的肩膀扛起和平的重担 。文成公主用自己的方式诠释着"和亲"的内涵,以实际行动延续着松赞干布的遗愿。 松赞干布驾崩的消息传到长安,唐高宗震怒不已。他认为吐蕃强迫文成公主殉葬,是对大唐尊严的挑衅和践踏。 唐高宗当即派出使者,星夜兼程前往吐蕃。他们奉命以最快的速度将文成公主接回唐朝,以避免悲剧发生。 使者们历尽艰险抵达吐蕃王庭,向吐蕃大臣们宣读了唐高宗的诏书。诏书措辞严厉,要求吐蕃立即放文成公主返回大唐,否则就是与大唐为敌。 吐蕃众臣接到诏书,犹如一记惊雷在耳边炸响。他们何曾见过大唐如此强硬的态度?一时间,吐蕃王庭议论纷纷,众说不一。 支持派认为,得罪大唐实非上策,不如从长计议,暂且放人。反对派则坚持,吐蕃不能因外族的压力而放弃自己的传统,更何况殉葬乃是吐蕃的国仪。 僵持之下,吐蕃王庭最终妥协。他们担心强硬到底会触怒大唐,引来灭顶之灾。于是,他们同意让文成公主回唐,暂时化解了这场危机。 使者们欣喜若狂,他们急不可待地想要带文成公主启程回唐。然而,让所有人大跌眼镜的是,文成公主却拒绝了。 她坚定地告诉使者们:"我绝不回去!"文成公主解释说,吐蕃正处于变革的关键时期,她的职责就是辅佐吐蕃渡过难关,巩固两国友谊。 使者们百般劝说,文成公主却意志如磐。她说,自己既是松赞干布的妻子,也是吐蕃的王妃。她不能在吐蕃最需要她的时候逃离。 使者们无奈之下,只能带着文成公主的口信返回长安。唐高宗听后,又是惊讶,又是钦佩。他明白,这个柔弱的女子,心中却有着金刚不坏之身。 从此,文成公主留在吐蕃,继续履行着和亲公主的神圣职责。她的决定,让吐蕃百姓感动不已,也让大唐上下肃然起敬。远铭刻在两国人民的心中。

共你有灵犀

唐朝不是很强吗 要和番 估计是被吹出来的 我就没听说过宋明和过番的

寒月 回复 02-21 17:37

那是吐蕃松赞干布主动到长安提的和亲

我是风儿你是沙

一个字:贱

兔子打嗝

留下就应该殉葬才对啊