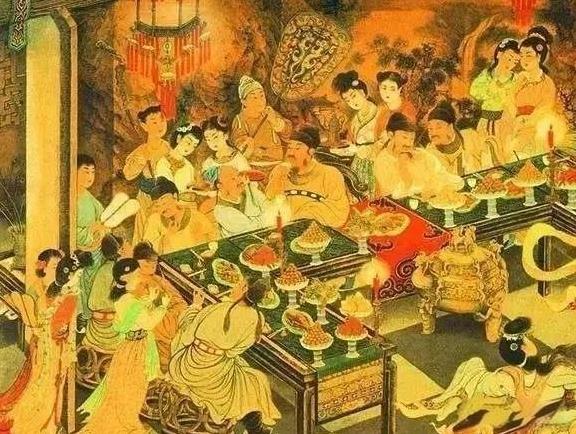

春秋时期,楚国正在举办夜宴,楚庄王的爱妾许姬,突然扑进大王怀里哭诉:“大王,刚刚不知是谁,趁黑非礼于我,臣妾扯下了他的缨带,大王只需检查谁的帽子上缨带掉了,就知道是谁非礼的我了。” 公元前770年,周平王迁都洛邑,这是周王室走向衰落的重要标志。周天子的权威正在一天天减弱,诸侯国之间的争霸愈发激烈。 在这个群雄争霸的时代,齐桓公、晋文公、宋襄公、秦穆公和楚庄王被历史称为"春秋五霸"。这五位诸侯在不同时期主导了中原政治格局,他们各自以不同的方式追求着霸主地位。 楚国作为南方的强国,一直被中原诸侯视为蛮夷之邦。但楚国却凭借着独特的地理位置和丰富的资源,在春秋时期逐渐崛起,成为威震中原的强大势力。 熊通,也就是后来的楚庄王,在继位之初就展现出非凡的政治才能。他积极推行变法改革,加强楚国的军事实力,同时重视农业发展,使楚国的国力得到显著提升。 在军事上,楚庄王采取了积极进取的策略。他多次率军北上,与中原诸侯展开争锋,通过一系列的军事行动扩大了楚国的势力范围。 为了巩固军事成果,楚庄王十分注重人才的选拔和使用。他不拘一格选用人才,使得楚国的军政体系更加完善,国家治理更加有序。 在楚庄王的统治下,楚国的疆域不断扩大,北至淮河流域,东达吴越之地,西控巴蜀,南临百越。这样的地理版图让楚国拥有了与中原诸侯抗衡的实力。 每当取得重大军事胜利,楚庄王都会举办盛大的庆功宴。这不仅是庆祝胜利的场合,更是凝聚军心、提升士气的重要时机。 春秋时期的军事胜利庆典,往往会持续整整一天。到了夜晚,庆功宴会才是最重要的环节,这时君臣同席,推杯换盏,展现君臣一家的和谐景象。 在一次重要的庆功宴上,楚庄王的爱妾许姬献上歌舞助兴。这是一个看似平常的节目安排,实则暗含着考验臣下的深意。 宴会正值高潮,忽然一阵风吹灭了殿内烛火。在一片漆黑中,有人对许姬无礼,许姬随即扯下了对方的帽缨作为证据。 这个突发事件立即让宴会的气氛陷入了尴尬。许姬向楚庄王哭诉请求追查,这使得整个宴会陷入了一个微妙的局面。 面对这个棘手的情况,楚庄王表现出了高超的政治智慧。他没有立即追查,而是装作酒醉,提议大家都摘下帽缨畅饮。 这个看似随意的提议,实际上化解了一场可能动摇军心的危机。通过让所有人摘下帽缨,既保全了肇事者的面子,又维护了整体的和谐氛围。 楚庄王的这个决定,展现了他对人性的深刻理解。在军事胜利后的庆功宴上,一旦追究此事,必然会影响军队的士气和团结。 更重要的是,这个处理方式体现了楚庄王的政治远见。与其惩罚一个将领,不如借机展现宽容,用这种方式赢得将士们的忠心。 在"绝缨之宴"后的第三年,楚国与晋国爆发了一场关系到霸主地位的重要战役。这场战争不仅关系到两国的实力较量,更是春秋时期霸权争夺的转折点。 战争初期,双方势均力敌,谁都无法取得决定性的优势。在战斗最为激烈的时刻,一位名叫唐狡的年轻将领率领部队奋勇冲锋。 唐狡的表现令人惊叹,他亲自带头冲锋陷阵,所向披靡。他的这种拼死一战的精神,极大地鼓舞了楚军的士气。 在这场战役中,唐狡表现出的忠勇,远超出了一般将领的职责要求。他的行为不仅仅是为了军功,更像是在报答一份特殊的恩情。 战后论功行赏时,唐狡主动向楚庄王坦白,三年前夜宴上冒犯许姬的人正是他。这个意外的坦白,让整个事件有了更深层的意义。 唐狡的坦白揭示了一个重要事实:楚庄王当年的宽容,不仅避免了一场尴尬,更赢得了一位将领的忠心。这种知遇之恩,最终转化为了战场上的血勇。 这种以德报德的行为,在春秋时期的政治舞台上并不罕见。它反映了一个深刻的政治智慧:宽容和信任往往能换来更多的忠诚。 楚庄王对唐狡的宽容,最终在战场上得到了丰厚的回报。这种政治投资,比起严厉惩罚更能获得臣下的死心塌地。 这个故事给后世留下了重要的治国启示:对下属的宽容和信任,往往能带来意想不到的收获。明智的统治者,应该懂得在适当的时候给予臣下改过的机会。 在春秋时期的政治环境中,这种以德服人的方式显得尤为珍贵。它不仅体现了楚庄王的政治智慧,也为后世的政治家提供了借鉴。 "绝缨之宴"的故事,展现了春秋时期政治运作的复杂性。它告诉我们,政治智慧不仅在于如何处理眼前的危机,更在于如何将危机转化为机遇。 这个历史典故之所以流传至今,正是因为它蕴含着深刻的治国之道。在处理政治关系时,宽容往往比严苛更能收获真诚的回报。 楚庄王的这种政治智慧,为楚国赢得了霸主地位。这种以德服人的统治方式,也为后世的政治家提供了有益的启示。 在今天,这个古老的故事依然具有现实意义。它告诉我们,在处理人际关系时,给对方留有余地往往能带来更好的结果。