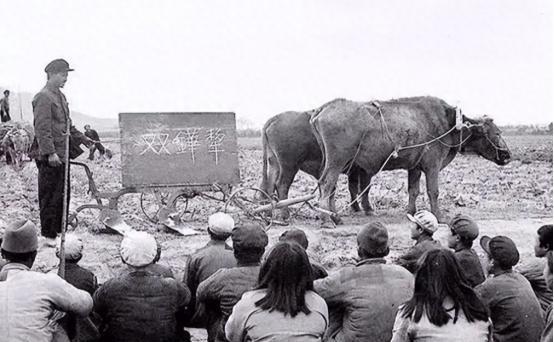

1950年,大凉山。一名彝族男子向扫盲班的战士展示他们的文字。 1949年,全国教育工作会议在北京召开,会议对新中国的教育方针进行了明确规划,强调学校应当为工农服务。 当时,全国5.5亿人口中,大约80%是文盲,农村地区的文盲率更是高达95%以上。 以山东省莒南县高家柳沟村为例,该村300多户人家,仅有9人识字。 这些识字的人被选为记账员,但由于文化水平有限,他们连社员的名字、农具、肥料等基本内容都无法准确记录,只能用简单的圈圈、杠杠代替。 这一现象在全国许多地方都普遍存在。 1949年秋天,黑龙江省宁安县一个村长收到了重要的密信,但因为无法识字,他无法理解信中的内容,只能请一个自称“秀才”的村民帮忙阅读。 不料,这封信其实是一封关于追捕嫌疑人的密信,而这位“秀才”正是信中提到的嫌疑人,最终他趁机逃脱。 1950年,教育部与全国总工会联合召开了首次工农教育会议,并明确提出要通过普及识字教育来逐步消除文盲。 毛泽东在同年9月接见了来自各地的代表,并亲自与他们握手、合影,鼓励他们继续推动扫盲工作。 各地成立了各种形式的学习小组,如工厂车间学校、农村地头学习小组、煤矿坑口学习小组等,学习内容和生产生活密切相关。 村民们首先从学习自己的名字入手,然后再学习与农业生产相关的词汇。 由于全国范围内缺乏统一的教材,各地根据实际情况自行编写教材。 北京市妇联编写的《市民识字课本》,特别适合城市妇女,内容涵盖了认数码、识日历、认钟表、买菜、算账等。 与此同时,工人出版社出版的《职工业余学校识字课本》则将“工人”和“做工”作为基础课题,后续还引入了自然科学知识。 政府倡导通过群众内部的力量进行互助教学。 许多地方的村庄和城市都出现了“课堂”无处不在的场景。 无论是夫妻间、父母与子女之间,还是邻里间的互教。 然而,到了1958年,扫盲运动也开始出现了浮夸的现象。 在这一年,人民日报发布了一系列社论,呼吁各地掀起扫盲高潮,提出“5年内扫除全国青壮年文盲”的目标。 各省迅速跟进,黑龙江省宁安县在1958年初率先宣布文盲基本消除,其他省份也纷纷效仿。 到了1958年国庆节,官方宣布今年前八个月已经脱盲近9000万人,扫盲成效显著。 毛泽东对此指出一些地方的扫盲报告过于浮夸。 1960年,山西省万荣县报告了推广注音识字的经验,这一创新方案引起了中央的高度关注。 通过采用拼音注音的方式,经过约100小时的学习,学员们能够达到能够写信、读报的扫盲标准。 特别是在山西省,广大群众对这一方式给予了高度评价。 到1964年时,国家文盲率大幅下降。 根据1964年人口普查的数据,15岁以上人口的文盲率已从解放初期的80%降至52%。 大约有近一亿人摆脱了文盲的束缚。 但是还有一些地区问题严峻。 在四川省的凉山彝族自治州,普格县的村民们如果碗筷不洗,就会被罚款十元; 餐具摆放不整齐,根据情节的轻重,也会遭到罚款; 甚至连蹲地吃饭这种行为都会被罚20元,客厅和厕所的卫生问题稍有不洁就会被处罚。 如果出现屡教不改的情况,罚款还会逐步加重。 大凉山的民众似乎并未充分融入现代化的进程。 在这种封闭的生活模式中,传统观念根深蒂固,语言沟通也成为障碍。 对于很多外部力量的援助和进步的倡导,大凉山彝族似乎总是显得不够积极响应。 凉山彝族并不完全与其他彝族群体一样,他们的父系单倍群表现出不同于传统汉藏人群的特点。 复旦大学的研究显示,凉山彝族的父系单倍群中约40%属于F2群体,这一单倍群在南亚地区较为常见,而非汉藏民族中的常见群体。 这一发现表明,凉山彝族可能具有一定的南亚血统。 事实上,彝族的民族认同在很长一段时间里并不统一。 直到新中国成立之前,彝族并没有形成一个完整的整体,而是由多个支系构成。 这一制度下,彝族人被分为不同的社会阶层,其中的“娃子”是最底层的奴隶阶层。 彝族地区的奴隶制持续了较长时间,直到清朝政府的改土归流政策才开始逐步瓦解。 在改土归流之前,凉山地区的社会等级极为森严。 虽然清朝晚期凉山地区的社会生产力有所提高,汉族与彝族的混居趋势日益明显,但这一地区的彝族并未经历像云贵地区那样彻底的改土归流。 扫盲运动中,在彝族村落一名男子展示了彝族独特的文字。 这些文字形态奇特,像一系列复杂的图案。 只有彝族人才能准确解释每个图案的象征。 参考文献:[1]骆耀彬,李万法.扫盲班识字教学与训练[J].河北成人教育,1996(6):21-22