近日,大学生使用 AI 应付论文的现象引发广泛关注,多所高校已纷纷出手。如今,AI 在大学生学业中愈发重要,中国青年报 2023 年报告显示,抽样调查里 84.8% 的高校学生受访者曾用 AI 工具,“AI 依赖症” 说法也愈演愈烈。

南京工科院校大三学生吴瑞,常借 AI 解决重复性、低技术含量作业,如用豆包写摘要,用 Kimi 完成编程作业。在美国读研究生的张好好,也依赖 NotebookLM 等 AI 工具处理图表数据、配旁白等。但涉及复杂作业,AI 作用有限,且使用时需学生具备一定基础。

为让 AI 产出更符合需求,学生们还摸索出训练 AI 的方法,如逐步提问、优化提示语等。不过,当前 AI 工具专业性仍待提高,学生还需自行串联整体工作,并降低作业中 AI 比重以避免被发现。

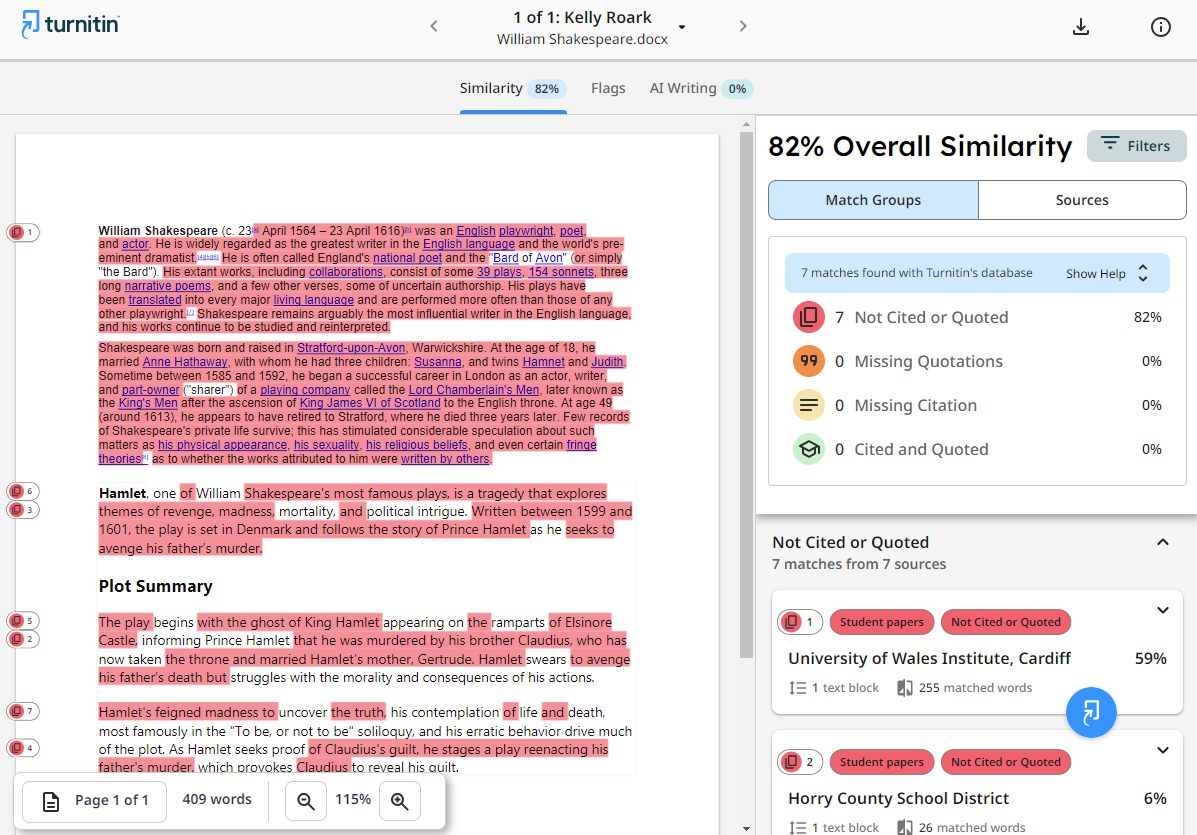

面对这一趋势,各高校政策态度不一。部分高校出台规定,规范毕业论文中 AI 使用,如复旦大学禁止其用于生成或改动原始数据等。但日常作业使用边界多由课程教授决定。

全球教育界对此争议不断,一方面担忧学术诚信与学生原创能力下降,美国就有学生因用 AI 作业未标注被判作弊;另一方面,也视其为教育变革契机。有老师意识到,“明确需求” 等与 AI 交互的能力,正是师生需精进之处。在这股科技浪潮下,高校、老师与学生都在不断适应,探索如何在堵与疏之间找到平衡。