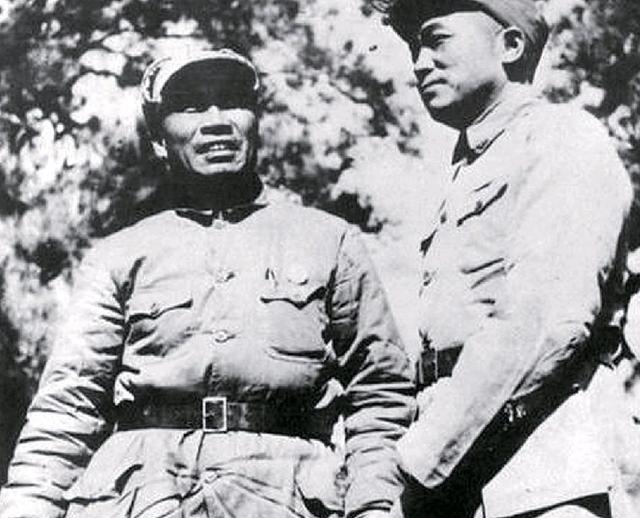

1950年5月,策动汤恩伯起义遭到出卖的陈仪,在台湾接受审判。顾祝同为审判长,蒋鼎文为监判官。6月,陈仪被判处死刑,这让顾祝同和蒋鼎文都非常的为难。 陈仪在民国时期的军政生涯可谓峥嵘岁月。他出身浙江绍兴,两赴日本求学军事,在军界打拼数十载,最终晋升至陆军上将的高位。 1926年北伐期间,陈仪投向国民革命军,先后担任第十九军军长、军政部常务次长等要职。抗战爆发后,他又身兼第二十五集团军总司令,为抗日战争做出贡献。 陈仪不仅是位军人,更是一位精通金融和经济的行政长官。早在1920年代,他就在上海创办过商业银行与钱庄,与金融界建立了广泛联系。 1945年日本投降后,陈仪临危受命,前往台湾担任行政长官。接管台湾后,他做出了一个重要决策:在台湾发行台币,阻止大陆法币进入台湾市场。 这一金融政策被后人认为是陈仪任内的一项重要政绩。台湾银行的成立和台币的发行,为战后台湾经济恢复奠定了基础。 然而,陈仪在台湾推行的专卖制度却引发了严重后果。1947年2月,台北因私烟查缉引发的血案,导致了震惊海内外的"二二八事件"。 这场悲剧最终以大规模流血冲突收场,陈仪也因处置不当被免去台湾行政长官职务。他在离任前感叹自己的一生是"一部失败史"。 回到上海后的陈仪一度陷入低谷。但他始终保持着对时局的关注,思考着国家和民族的命运。 1948年6月,蒋介石再次启用陈仪,任命他为浙江省主席。这是陈仪人生的最后一次重要任命,也成为了他命运转折的起点。 1949年初,随着国民党政权日渐衰败,陈仪在浙江省主席任上面临着重大抉择。蒋介石于1月21日宣布"引退"回到奉化老家,但仍在暗中遥控政局。 此时的陈仪已经看清了局势走向,决定为江南千百万百姓谋福祉。他开始寻求与中共地下党建立联系,筹划起义计划。 在谋划起义的过程中,陈仪想到了自己多年提拔的部下汤恩伯。早年间,正是因为陈仪的举荐,汤恩伯才获得蒋介石的重用,一路升迁。 1949年1月18日,蒋介石扩大京沪杭警备司令部,任命汤恩伯为总司令。这个任命让陈仪看到了策动起义的可能性。 1月27日,陈仪做出了一个重大决定。他派遣在浙江大学任职的外甥丁名楠,携带亲笔信前往上海,希望说服汤恩伯响应起义。 然而,这封信件最终落入了特务之手。汤恩伯部的秘书胡德珍,也就是特务头子毛森的妻子,窃看了这封密信。 汤恩伯在得知密信被窃后,立即向蒋介石报告了这一情况。蒋介石在得知此事后,勃然大怒。 2月23日,陈仪在毫无防备的情况下被秘密逮捕。国民党当局对他实施了严密监控。 4月28日,陈仪被押解至台湾基隆监狱关押。在狱中的陈仪始终保持着坚定的立场。 1950年5月,国民党当局在台北组建了特别军事法庭,对陈仪进行审判。法庭由老将顾祝同担任审判长,蒋鼎文任监判官。 这场审判的核心指控是"勾结共匪,阴谋叛变"。在庭审过程中,汤恩伯作为关键证人出庭作证。 特别军事法庭的组成人员大多与陈仪相识多年。顾祝同与陈仪都是北伐元老,在军界打拼数十年。 审判过程中,陈仪始终保持着坚定的立场,没有认罪服软。他反复强调自己所作所为是为了避免战争带来的民众苦难。 面对这样一位昔日的战友和同僚,顾祝同和蒋鼎文都感到为难。但在当时的政治环境下,审判的结果似乎早已注定。 6月初,特别军事法庭做出了最后的判决:以叛国罪判处陈仪死刑。这个判决立即引发了军界一些元老的关注。 一些与陈仪交好的老将试图为他求情,但都未能改变最终的结局。蒋介石对这次策反行动表现出强烈的愤怒。 1950年6月18日清晨,67岁的陈仪在台北刑场被处决。他走向刑场时依然昂首挺胸,展现出军人的气节。 陈仪的最后一句话是"人死,精神不死"。这句话很快传遍了台湾军政界,让许多认识他的人唏嘘不已。 陈仪的结局在历史上留下了深深的烙印。这位曾经的陆军上将,三省最高长官,最终因为选择起义而付出了生命的代价。 这场审判也让负责审判的顾祝同和蒋鼎文陷入了道德困境。他们不得不在个人情谊和政治立场之间做出选择。 陈仪的死讯传出后,在大陆和台湾都引起了不同的评价。对于新中国来说,他是一位为解放事业献出生命的爱国人士。