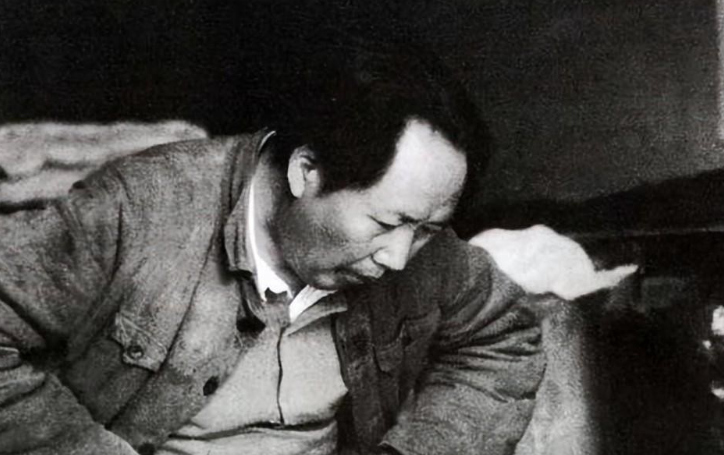

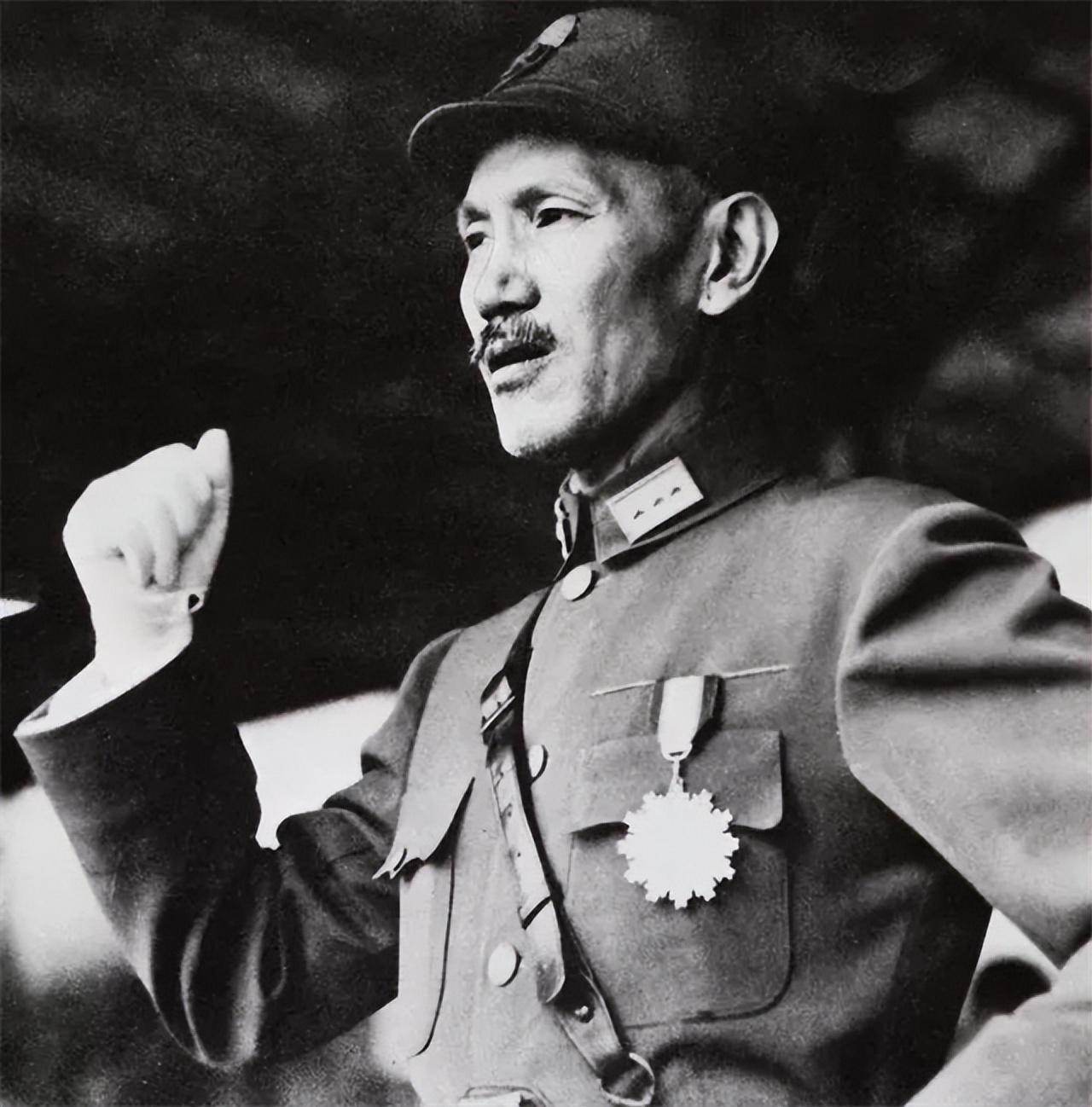

毛主席拿着一块有辐射的石头,聂帅让他赶紧放下,主席很淡定! 1950年,朝鲜战争爆发,美国第七舰队随即进入台湾海峡。面对中国志愿军在朝鲜战场的节节胜利,美国总统杜鲁门在当年11月30日公开表示考虑对中国使用原子弹。 这不是一句简单的威胁,因为在5年前,美国确实向日本投下了两颗原子弹。核威胁的阴影笼罩在新中国的上空,这让中央领导层深刻认识到发展核武器的重要性。 没有核武器,就无法真正保障国家安全。但是要研制核武器,首先要解决的就是最基础的原材料问题——铀矿石。 1954年初,著名地质学家李四光和地质部副部长刘杰组建了三支专业的铀矿勘探队。这些队伍肩负着寻找铀矿的重任,开始在中国广袤的土地上展开地毯式搜索。 勘探队伍在野外工作的条件极其艰苦。为了保密工作的需要,队员们只能在野外支起帐篷过夜,饿了就找野菜充饥,渴了就喝山泉解渴。 勘探工作刚开始时,由于缺乏经验和设备,进展一度十分缓慢。当时中国的地质队还在依照苏联专家的经验,认为花岗岩中不可能有铀矿,只在花岗岩外围进行勘探。 但是中国的年轻地质工作者没有被这些条条框框所束缚。他们在实践中大胆探索,逐渐发现中国的地质条件与苏联有很大不同。 在一次偶然的勘探中,一名队员追随着探测器发出的信号,意外发现花岗岩地区竟然也有铀矿。这个发现打破了传统认知,为后续的勘探工作开辟了新方向。 在这个基础上,李四光提出了更具有指导性的找矿理论。他根据多年的研究提出,中国有三条重要的构造带,这些构造带很可能蕴藏着丰富的铀矿资源。 经过八个月的艰苦努力,1954年10月,勘探队在广西杉木冲地区发现了第一个重要铀矿。 1954年10月末的一天,一通电话打进了中南海。电话那头是地质部副部长刘杰,他向周恩来总理报告了在广西发现铀矿的重大消息。 接到这个消息后,中央很快作出安排,要求刘杰将这块具有历史意义的铀矿石带到北京,向中央领导当面汇报相关情况。这块石头虽然看起来普普通通,但它的出现意味着中国发展核工业的原材料问题有了突破性进展。 几天后,刘杰带着装有铀矿石的木箱来到了中南海。这个消息事先已经通知了毛主席,所以当天毛泽东、周恩来等中央领导都在会议室等候。 当木箱被打开的那一刻,毛主席立即走上前去,亲自将这块铀矿石抱了起来。这块石头虽然不起眼,但它代表着中国即将迈入核工业发展的新阶段。 在场的周恩来总理、聂荣臻元帅等人见状立即紧张起来。因为他们都知道,这块石头具有放射性,长时间接触对人体有害。 多位领导同时提醒毛主席赶紧放下铀矿石。但是毛主席却显得格外淡定,他说:"少活几年没关系,这块石头关系到我们国家的命运。" 随后,中央决定召开一次专门会议,研究如何开展铀矿的勘探和开采工作。1955年1月15日,一场重要的会议在中南海丰泽园召开。 出席这次会议的除了中央领导外,还包括地质部部长李四光、副部长刘杰,以及中科院近代物理研究所所长钱三强等专家。会议就如何开展铀矿勘探、如何组织核工业建设等问题进行了深入讨论。 第一块铀矿石的发现只是一个开始,要建立完整的核工业体系还需要更多的努力。1955年1月20日,中国与苏联签订了合作开采铀矿的协议,这为中国核工业的发展提供了重要支持。 为了加快核工业的发展进程,中央决定成立专门的管理机构。1956年11月,第二机械工业部正式成立,这是一个具有特殊使命的部门,它的真实身份就是中国的核工业部。 在选择这个重要部门的负责人时,中央的目光落在了时任云南省委书记、开国上将宋任穷身上。宋任穷接到任命后,毫不犹豫地放下了上将军衔,转任二机部部长。 随着二机部的成立,全国的铀矿勘探工作进入了新阶段。在李四光提出的"三条构造带"理论指导下,地质工作者们在全国范围内展开了更大规模的勘探。 这个理论认为,中国的铀矿主要分布在三条重要的地质构造带上:北部的天山-阴山带、中部的昆仑-秦岭带、南部的南岭带。这个科学论断为铀矿勘探指明了方向。 在这一理论指导下,地质工作者们先后在湖南岩湾、山西丹凤、江西大椿等地发现了多个重要铀矿。 随着勘探工作的深入,中国的地质队伍也在不断壮大。从新中国成立初期的不到300人,发展到20世纪60年代初的3万多人,这支队伍成为了中国核工业发展的重要力量。 到1960年代初期,中国已经建立起了比较完整的铀矿开采和冶炼体系。通过这个体系,中国成功生产出了150吨铀。 在掌握了核原料之后,中国的核工业发展速度令世界瞩目。在钱学森、钱三强、邓稼先等科学家的努力下,中国的核工业技术水平快速提升。 1962年9月,二机部向中央提交报告,提出争取在1965年上半年实现第一颗原子弹爆炸试验的目标。这个看似不可能完成的任务,最终提前实现了。 1964年10月16日,在新疆罗布泊核试验基地,中国第一颗原子弹成功爆炸。从第一块铀矿的发现到原子弹研制成功,中国仅用了十年时间。