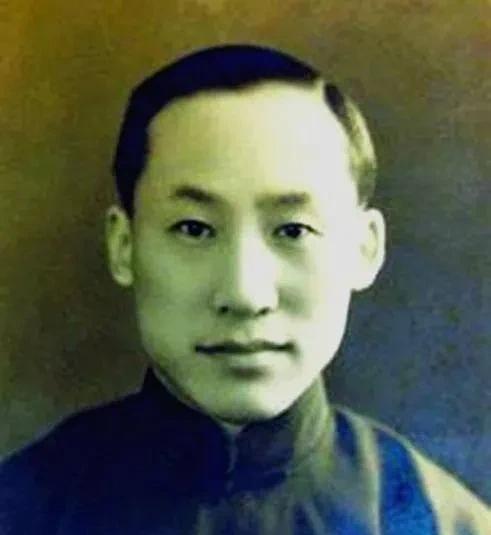

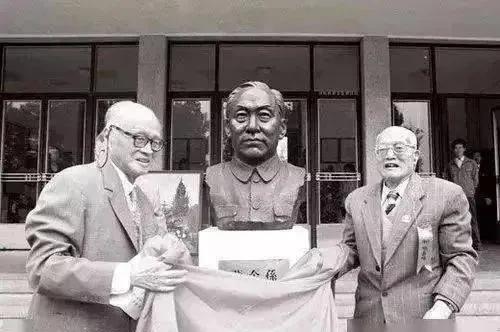

1972年的一天,一个70多岁的落魄乞丐,两腿肿胀,脚穿前裂后破棉鞋,佝偻着九十度的腰,拎着一大袋破瓶子要进清华大学。门卫阻止。校长见到来人,不停地称他是“大师中的大师”。 一九七二年的深秋,清华园内落叶纷飞。一个衣衫褴褛的老人拖着病腿,弓着腰,手里拎着一大袋破瓶子,在校门口徘徊。这位老人蓬头垢面,双腿浮肿,脚上穿着一双前裂后破的棉鞋,看上去就像一个普通的拾荒者。门卫自然不肯放行,挡在校门口连连摆手。 就在这时,路过的校领导认出了这个"乞丐"的真实身份。他快步上前,恭敬地称这位老人为"大师中的大师"。这位看似落魄的老人,正是曾经让清华大学物理系声名远扬的叶企孙教授。 时光倒转到七十年前。1898年,叶企孙出生在一个书香门第的家庭。他的父亲是前清举人,不仅精通国学,还对西方科技颇有研究。在这样的家庭熏陶下,年少的叶企孙很快展现出非凡的才智,成为远近闻名的神童。 1911年,年仅13岁的叶企孙成为清华学堂的第一批学生。那时的中国,正处在内忧外患之中。少年叶企孙深深体会到,唯有掌握西方科学技术,才能实现救国强国的理想。怀着这样的信念,1918年,他考取了庚子赔款留美公费生,远赴芝加哥大学深造。 在芝加哥大学,叶企孙选择了当时国内最为稀缺的物理学专业。他师从诺贝尔物理学奖获得者布里奇曼教授,展现出卓越的科研天赋。1920年获得学士学位后,他又前往哈佛大学继续深造。在那里,年仅23岁的叶企孙就完成了一项重要研究——与导师合作测定了普朗克常数h值。这项研究成果发表在美国权威期刊上,获得了国际科学界的广泛认可,并被沿用了16年之久。 1923年,叶企孙获得博士学位。彼时,哈佛大学向这位优秀的东方青年抛出了橄榄枝,提出优厚的条件挽留他。然而,叶企孙心中始终记着出国前立下的誓言:"背负国家之未来,取尽洋人之科学。"面对大好前程,25岁的他毅然选择回国。 1924年,叶企孙回到祖国。此时的中国,百废待兴,尤其是在科学教育领域。次年,清华学校成立大学部,叶企孙担任教职。为了建设一流的物理实验室,他不惜变卖家产,从国外购置最先进的实验仪器和教材。在他的努力下,清华大学物理系逐渐成型。 这一时期的叶企孙,以惊人的毅力和远见卓识投入到教育事业中。1928年,清华学校改制为清华大学,他主持创建了理学院,开设了算学、物理、化学等六个系,并担任院长一职。正是在他的带领下,清华大学的理科教育逐步走向正轨,为后来成为世界一流大学奠定了坚实基础。 这就是那位在1972年被门卫拦在校门外的"大师"。他的故事,是近代中国知识分子科教报国的缩影,也是中国现代高等教育发展的见证。 作为教育家,叶企孙始终坚持"荐贤举能"的理念。他虽终身未娶,却将全部心血都倾注在培养学生上。在他眼中,每一个学生都是自己的孩子。为了给学生们创造最好的学习环境,他四处延揽人才,不遗余力地为清华物理系招募优秀教师。 在延揽人才方面,叶企孙展现出罕见的胸襟和气度。他聘请吴有训任教时,坚持给予比自己更高的薪资,还主动推荐吴有训接任物理系主任和理学院院长的职务。他常对学生说,自己教书或许不是最好的,但请来的老师一定不会辜负学生。 叶企孙慧眼识珠的故事在学界广为流传。只有初中学历的华罗庚,因一篇发表在《科学》杂志上的数学论文引起了他的注意。面对质疑之声,叶企孙力排众议,破格提拔华罗庚为教员,让他讲授大学微积分。1936年,他又派华罗庚赴剑桥深造。事实证明他的慧眼:华罗庚后来成为中国现代数学之父,跻身世界数学泰斗之列。 1946年,叶企孙又一次展现了他的远见。他破格推荐年仅19岁的李政道赴美深造,即便在办理护照时遭遇"年龄太小"的质疑,他依然坚持己见。他对这位天才学生的评价独具匠心,在李政道的试卷上写道:电磁学成绩不错,但实验态度不够认真。这份泛黄的试卷,成为李政道终身珍藏的宝物。 然而,命运并非总是眷顾这位教育家。他最钟爱的学生熊大缜,与他在学术造诣和志趣上都颇为相似。抗战爆发后,熊大缜放弃了去德国深造的机会,投身抗日事业。不幸的是,1939年由于国共关系恶化,26岁的熊大缜遭遇不测。这个打击对叶企孙来说无疑是巨大的。 叶企孙的桃李满天下。在他的学生中,有79位两院院士,2位诺贝尔奖获得者。在国家表彰的23位"两弹一星"功勋科学家中,19位出自他的门下。钱学森、邓稼先、钱三强、彭恒武等一批新中国科技事业的奠基者,都是他的学生。 1977年1月1日,叶企孙在病榻上仍念念不忘清华园。作为那个特殊年代的"国家罪人",他的逝世消息甚至未能见诸报端。直到八十年代,他和熊大缜才得以平反昭雪。如今,清华园内矗立着他的铜像,见证着这位大师为中国科教事业奉献的一生。