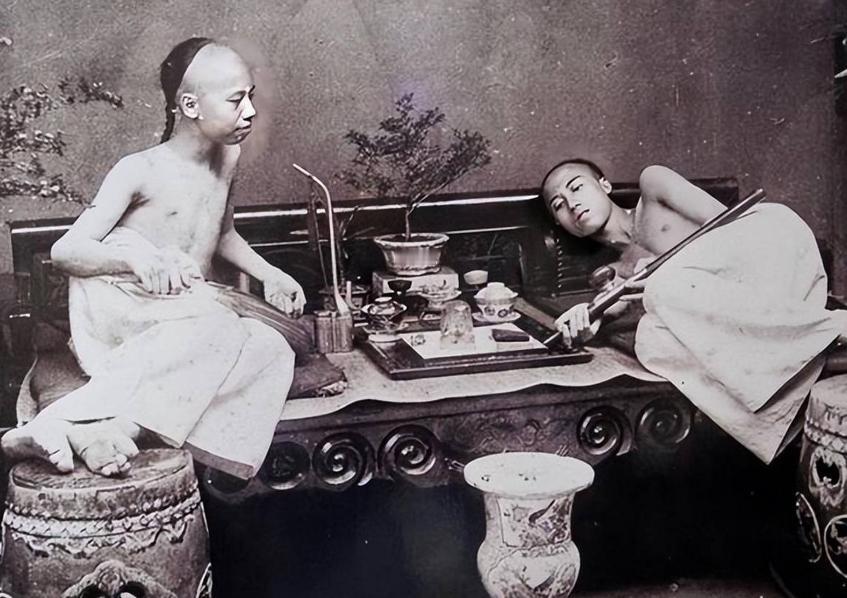

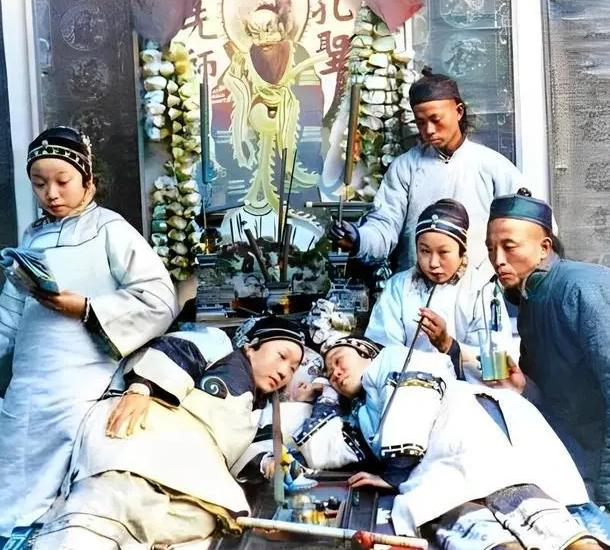

再说一段奇葩历史,关于大清朝鸦片烟的。英国人搞鸦片战争,向中国倾销鸦片烟,让中国人饱受鸦片之痛苦。然后没了,教科书说到这里,戛然而止。 鸦片最早是从南欧和西亚那边传过来,唐朝时候就有,一开始它不是毒品,而是被当成药材使用的东西。 那会儿的鸦片是生鸦片膏,又苦又呛,吃下去难受,药效还慢,所以没流行起来。 到了清朝中叶,英国人把鸦片带进了中国,还卖得贵,成了上流社会的专享品。 后来民间出现了大烟枪,配合烧烟的吸法,让吸鸦片变成了高级货,药效也来得更快,于是鸦片开始在民间迅速蔓延开来。 眼瞅着大清国的百姓被这“洋烟”迷得神魂颠倒,白花花的银子像流水一样流向了外国人的口袋,清政府这才意识到问题的严重性。 从1821年开始,陆陆续续颁布了八次禁烟令,想要扑灭这股邪风,但是禁令如同石沉大海,收效甚微。 上有政策,下有对策,走私鸦片的勾当依旧猖獗,烟馆照开不误,瘾君子们依旧吞云吐雾,乐此不疲。 究其原因一方面是西方列强为了牟取暴利,对禁烟令阳奉阴违,甚至暗中支持鸦片走私。 另一方面清政府内部腐败不堪,一些官员和鸦片贩子勾结,从中渔利,禁烟政策自然难以得到有效执行。 眼见禁烟无望,鸦片贸易愈演愈烈,大清国库日渐空虚,民心涣散,国力衰弱,到了1839年这鸦片的危害已是尽人皆知。 清政府再也坐不住了,这才痛下决心,派钦差大臣林则徐前往广东禁烟,林大人到广州之后,雷厉风行,先斩后奏,强硬要求外国鸦片贩子交出所有鸦片。 随后在虎门海滩,林则徐当众销毁了收缴而来的230多万斤鸦片,熊熊烈火燃烧了数日,浓烟滚滚,直冲云霄,也狠狠震慑了那些贪婪的鸦片贩子。 教科书上说鸦片战争是因为“闭关锁国”,其实这说法不太严谨,历史记载,1745年,一艘名叫“哥德堡1号”的商船,满载着700吨中国商品,从广州准备回国。 结果这艘船倒霉,走到半路触礁沉了,后来人们把打捞上来的货物拍卖,不仅把损失补回来了,还赚了10%多,这说明当时中国跟外国的生意做得挺红火的。 到了1830年,英国下议院做了个调查,几乎所有做生意的都说在广州做买卖比其他地方容易得多。 而且当时的英国还是中国最大的贸易伙伴,在来中国做生意的外国船里,英国船占了七到八成。 那么英国人为啥还要打仗呢? 说白了就是为了钱,当时的中国经济实力雄厚,小农经济完全能自给自足,还能出口赚外汇,这让英国这个“日不落帝国”眼红,想要更大的优势罢了。 鸦片战争之后,清政府彻底摆烂了,心想:与其让英国人卡脖子,不如自己干,1859年清政府宣布鸦片种植合法化,把本土鸦片叫“土药”,开始收税。 这下英国人彻底蒙了,他们做梦也没想到,中国人种地居然这么厉害,没过多久,国产鸦片居然把英国鸦片挤出了中国市场,还顺着海路一路杀到了欧洲。 直到1909年上海万国禁烟会的召开,国际社会才如同睡醒一般,恍然大悟鸦片的危害性。 在此之前,鸦片在很多人的认知里,仍然被披着“药物”的外衣,甚至被吹捧为包治百病的灵丹妙药。 更讽刺的是,一些所谓的“上流人士”还把吸食鸦片视为一种时尚,一种身份的象征。 直到1912年,《海牙鸦片公约》的签署,才正式把鸦片列为国际管制毒品,这迟来的正义,不知是多少人用血泪换来的教训。 回望这段奇葩的历史,让人不禁唏嘘不已,曾经的大清王朝,为了抵御外敌入侵,颁布了一道道禁烟令,却如同螳臂当车,最终鸦片泛滥成灾。 无奈之下,清政府选择了“以毒攻毒”的策略,自己种植鸦片,想要以此来对抗外国的鸦片贸易。 结果大清不仅没能摆脱鸦片的困扰,反而一步步沦为了世界级的鸦片生产和出口大国,这无疑是一个巨大的讽刺。 从最初的受害者,到后来的加害者,大清在鸦片问题上的转变,充满了荒诞和无奈。 这种“师夷长技以制夷”的另类演绎,不仅没有达到预期的效果,反而让国家和民族陷入了更深的泥潭。 其中固然有清政府的昏庸无能,也有当时社会对鸦片认知的偏差,更有列强为了自身利益不惜荼毒他国的罪恶行径。 这段历史,值得我们深刻反思,勿忘国耻,坚决抵制毒品,守护我们来之不易的幸福生活。 信源: 媒体:今晚报 2019-06-28历史上的今天|这场179年前的战争,你真的了解它吗? 中国日报网2018-08-17“林则徐带来鸦片战争”怪论之怪逻辑