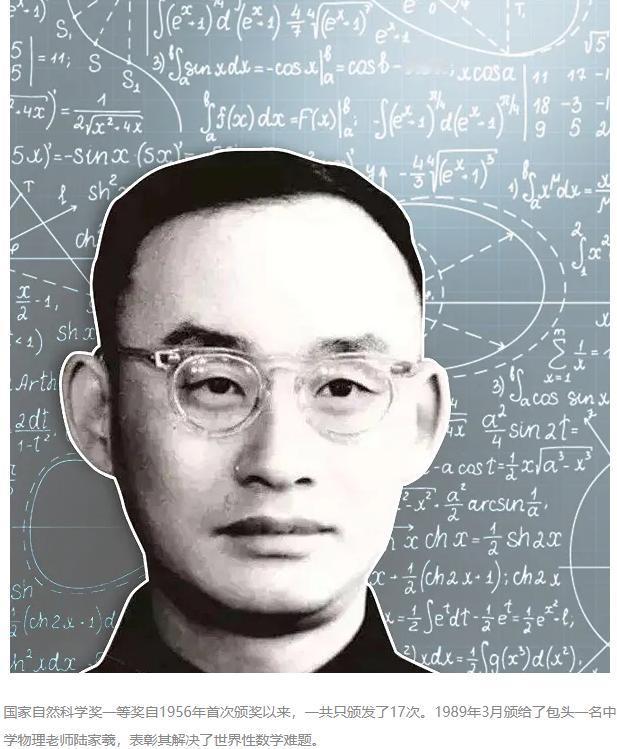

1983 年,加拿大数学家门德尔逊受邀来华讲座,惊讶发问:“中国不是有陆家羲吗?” 这位在国际组合数学界大放异彩的人才,在国内却鲜有人知。 1983年,来自加拿大的著名数学家门德尔逊受邀来华讲座,和中国学者们分享他对数学世界最新发现的见解。 在这场讲座中,他突然提到:“中国不是有陆家羲吗?”这句话让在场的所有人都愣住了。 因为,对于在国际数学界享有盛誉的陆家羲,几乎没有人知道他在国内的名字。 陆家羲,1935年出生于上海,成长于一个贫困家庭。父亲是个小商贩,家庭收入微薄,生活艰难。 虽然家境困顿,但父亲依然拼尽全力送他上学。可惜,命运没有给予他太多机会。 在他年仅15岁时,父亲因病去世,家庭经济急剧恶化,陆家羲只得辍学,独自一人前往沈阳谋生。 然而,即便面临如此艰难的境遇,他依然没有放弃对知识的追求。在沈阳,他通过自学完成了高中课程,凭借自学成才的能力和不屈不挠的毅力,后来进入吉林师范大学物理系。 1957年,陆家羲偶然翻阅了一本《数学方法趣引》,书中介绍了“寇克曼女生问题”,这个问题自1850年提出以来,困扰了世界数学界几十年。 陆家羲决定投入自己的时间和精力去解决这个问题。作为一个只有初中学历的年轻人,他能做的,就是在破旧的宿舍里,一支笔,一张纸,点亮深夜的孤灯。 尽管条件艰苦,他依然通过自己不断的努力和研究,最终解决了这个悬而未决的问题。 然而,他的研究成果并没有立即得到国内的认可。1961年,陆家羲将自己的论文提交给了中国科学院数学研究所,然而,回音迟迟未至。 学术界对他这一成果并不看重,甚至忽视了他对该问题做出的贡献。为了追求更深入的研究,陆家羲继续探索数学的广阔天地,但他接二连三的投稿遭遇了无情的退稿。 他的论文三度被拒,他并没有因此放弃。他用不断修改和改进的论文,继续追寻着自己的数学梦想。 1966年,文化大革命席卷全国,学术界几乎陷入瘫痪。 在这场社会政治风暴中,陆家羲因为过于专注于数学研究,被贴上了“走白专道路”的标签,遭到了批斗和迫害,被迫停止了学术活动。 这段时间,陆家羲无法继续他的数学研究,反而被送到干校劳动改造,这一经历不仅给他的身体带来了沉重的负担,也对他的心理造成了极大创伤。 文革结束后,陆家羲重新拾起数学研究,转向了“斯坦纳系列”这一更为复杂的数学难题。 他没有放弃对这个问题的追求,1980年,他终于破解了这一难题,提出了“斯坦纳三元系大集”的存在性定理。 即便如此,国内的学术界仍然没有给予他应有的关注和支持。直到1982年,陆家羲的论文被苏州大学的朱烈教授发现,并建议他将论文提交给国际数学期刊《组合论》。 经过漫长的等待和不懈的努力,1983年,陆家羲的论文终于得到了正式发表,并受到了国际学术界的高度评价。 然而,在国内,陆家羲的研究成果依然未得到应有的重视。即使国际学术界已开始认可他,这位数学天才依然在自己的祖国默默无闻。 他的名字几乎没有出现在国内主流学术刊物中,甚至连他在国际数学界的巨大贡献也被忽视。 直到1983年7月,门德尔逊在中国学术会议上提问时,才让人们意识到这个问题。 这位加拿大数学家的询问,犹如一声警钟,提醒了中国学术界一个严肃的问题:为何陆家羲这样的大才,竟然在自己的国家如此默默无闻? 作为一名在国际数学界取得了巨大成就的学者,陆家羲竟然在自己的祖国得不到应有的尊重和关注。 1983年10月31日,陆家羲因过度劳累突发心脏病去世,年仅48岁。当他离开人世时,依然没有得到国内学术界的充分认可和尊重。 直到他去世后,他的成就才逐渐被社会所知晓。1984年,陆家羲的“斯坦纳系列”研究成果获得了国家自然科学一等奖,才最终获得应有的荣誉。 然而,这一切都已是他永远无法亲自见证的历史。 陆家羲的离世,为中国学术界敲响了警钟。如何避免像他这样的人才在自己的国度默默无闻?如何 建设更加开放、包容和及时的学术评价机制? 这些问题,值得我们每一个人深思。 (信息来源: 国家地理中文网 2024年06月21日《数学天才26岁破解世界难题,却被时代吞噬,一生无名》)

![遇到这样的老师真好[比心]](http://image.uczzd.cn/6584657693767641290.jpg?id=0)