当泰国总理用流利泰语发表演讲时,没人知道她的族谱上写满中国姓氏——邱顺胜、邱阿昌、邱志琴……一个家族五代人的漂泊史,藏着比泰晤士河还长的乡愁。

从鸦片战争的炮火中逃到暹罗,又在异国他乡倔强生根,这群“被历史推着走”的潮汕人。

用百年光阴回答了一个问题:故乡,究竟是祖先埋骨之地,还是子孙开花之处? 1840年,邱志琴抱着碎成两半的祖宗牌位登上去暹罗的商船。

这个在广东活不下去的丝绸商不会想到,160年后他的玄孙女会成为泰国总理。

小儿子邱顺胜在泰国娶妻生子,却坚持让十个孩子姓“邱”——在佛寺林立的曼谷,这个汉字像枚隐秘的印章,盖住血脉深处的潮汕密码。 英拉的总统府办公室里,至今摆着邱阿昌留下的潮州算盘。

这位曾祖父或许能用粤语唱几句《彩云追月》,到了孙女辈却只剩泰语问候。

文化断层的背后,是丝绸与茉莉花的百年纠缠:邱家男子代代迎娶泰国妻子,却坚持清明遥拜东方;女儿们披上泰式筒裙,嫁妆里必有一匹潮绣。

有人讥讽英拉家族“数典忘祖”,却看不见邱顺胜临终前攥着的广东县志,读不懂邱阿昌墓碑上刻意保留的汉字偏旁。

当总理府升起中泰两国国旗时,这个家族终于完成奇妙的和解——他们用五代人的光阴证明:落叶未必归根,但文化可以像榕树般落地成林。 站在曼谷街头,我常想起邱家老宅天井里那株移植的岭南荔枝树。

它结的果永远比不上广东甜,却在热带暴雨中活得郁郁葱葱。

或许所有移民家族都是这样的“文化嫁接”:根须扎进异乡的土壤,枝干却朝着故土的方向生长。

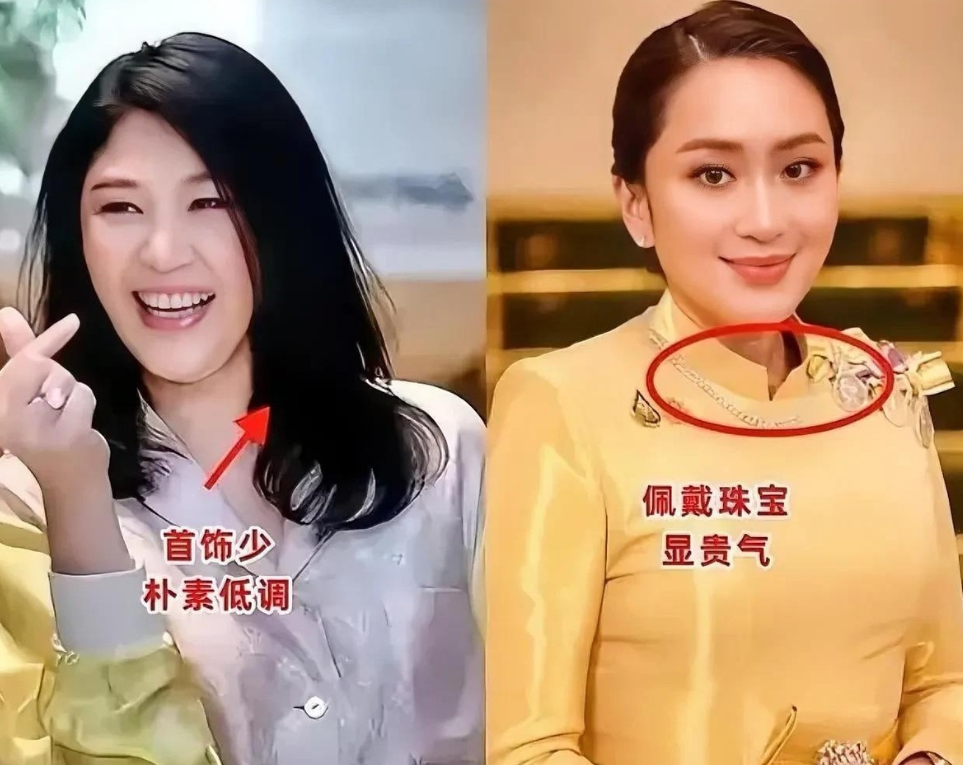

当英拉对中文记者微笑摇头时,她胸前的泰丝领针上,分明绣着一簇潮州木棉花。