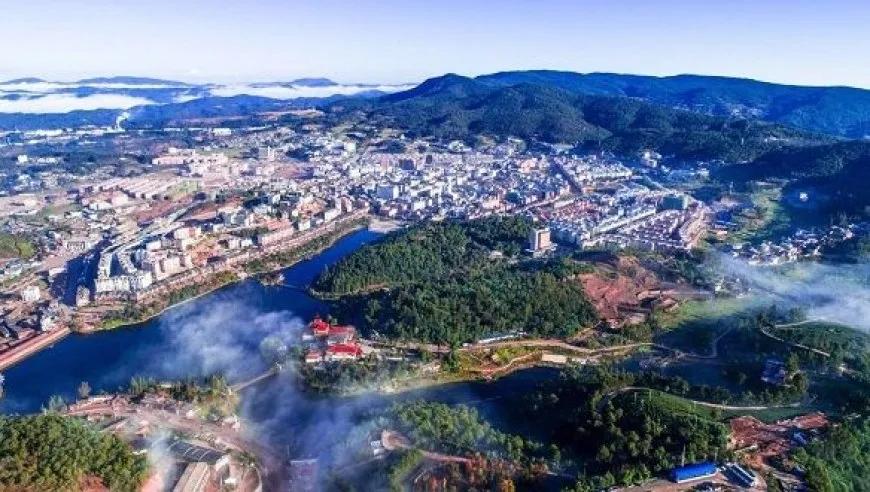

乡村振兴为何这么难?——五大困局与破局密码 党的“二十大”以来,国家政策投入超过万亿,但乡村振兴却收效甚微,2024年,中国粮食产量突破了1.4万亿斤,农民收入同比增长6.3%,乡村振兴看似成绩斐然,但这其中有很大部分是农村劳动力在外的务工收入,农民依靠种植业增加的收入相当有限。在四川省布拖县,建材运输仍需骡马驮运20小时进村的新闻曾经登上过头条热搜;在云南省永胜县,为了灌溉经济作物,曾经被迫耗资1343万元,改造农村电网。一边是数据辉煌,一边是现实困境,乡村振兴的“难”究竟卡在哪里? 困局一:基础设施之痛——先天不足与后天失衡 中西部乡村的交通、水电等基础设施“先天不足”,东部地区则面临“维护真空”的窘境。福建某农村公路因用地政策冲突停滞,新修道路三年后破损率超30%。数据显示,全国农村公路养护资金缺口达40%以上,部分管网老化后直接废弃。 症结诊断:重建设轻运营,缺乏长远规划,是这种“突击式基建”沦为面子工程、政绩工程的通病。有资深“三农”专家建议:设立专项维护基金,引入社会资本参与管护,变“输血”为“造血”,才是解决问题的关键所在。 困局二:资金之困——政策刚性与使用低效 某西部县在策划乡建活动时,因专项资金只能用于“硬件”或“培训”,所申请的30万元预算资金因此被审计卡的死死的。云南政协委员寸香妹为此指出,大量资金沉淀于“看得见的形象工程”,品牌建设、市场推广等“软投入”却缺乏合法支出依据。 破局之策:财政部门应允许乡村振兴资金预留20%-30%,用于市场化运营,如电商孵化、品牌IP的打造。在这方面,浙江做得很好,已试点“柔性资金池”,带动农产品溢价超过50%。 困局三:产业之殇——同质化与市场脱节 “万亩茶园”、“千篇一律的农家乐”遍地开花,云南双柏县仓房村盲目种植中药材,最终依赖企业的兜底才免于崩盘,就是深刻的教训。2024年,全国乡村旅游空置民宿超过12万间,农产品电商渠道甚至已沦为低价倾销的工具。 乡村振兴的出路:乡村振兴要立足于“土特产”、农产品的深加工与特色旅游,深挖乡土文化IP。如陕西袁家村将臊子面打造成非遗IP,年营收突破10亿元大关;广西螺蛳粉从街边小吃,到跃升为百亿产业,带动了超50万人就业。 困局四:人才之困——空心化与精英悬浮 当前,农村青壮年劳动力的流失率超过60%,留守老人平均年龄高达65岁。即便有一些返乡创业者,也常因“政策不熟、缺乏引导与市场闭塞”等原因导致失败。比如云南某乡建项目,因城市设计师强推“网红民宿”,导致与村民的需求脱节,最终成为烂尾工程。 破解之法:加快“在地化人才”培育进程,是乡村振兴的迫切需求。山东等地推行的“乡村CEO”制度,就是很好的范例,本土带头人年收入超过30万;而西部省份四川建立的“新农人学院”,3年培训出5万名电商主播,开辟了乡村振兴的新思路。 困局五:治理之难——行政逻辑与乡土碰撞 据媒体报道,某地曾强制要求“三年建成民宿集群”,无视资源差异,最终酿成烂尾工程;而云南双柏县通过“院坝协商”,让村民与企业共定合作模式,从而激活了发展的内生动力。 乡村振兴的关键:是让农民成为乡村振兴的主体。浙江“千万工程”经验显示,村民参与决策的项目,后续维护成本降低了70%。 破局密码:从“输血依赖”到“自我造血” 1. 基础设施运营化:推广“谁投资、谁受益”模式,吸引物流企业参与村级服务站建设。 2. 产业差异化竞争:借鉴日本“一村一品”,每个乡村聚焦一个核心IP,如江西婺源的“油菜花经济”。 3. 人才在地化培育:设立“乡村振兴奖学金”,吸引大学生返乡;建立“乡土专家库”,激活银发人才。 4. 治理共治化:推广数字化“村民议事平台”,让外出务工者也能远程投票,参与家乡建设。 乡村振兴之难,实则是农耕文明向现代文明转型的阵痛。但贵州“村超”足球赛带火县域经济、河南“95后”新农人用无人机种田年入百万等案例证明:只要尊重规律、激活内生动力,乡村终将破茧重生。正如专家所言:“乡村振兴不是把城市复制到农村,而是让农村成为不可替代的诗意栖居地。” (本文数据与案例均来自权威政策文件)