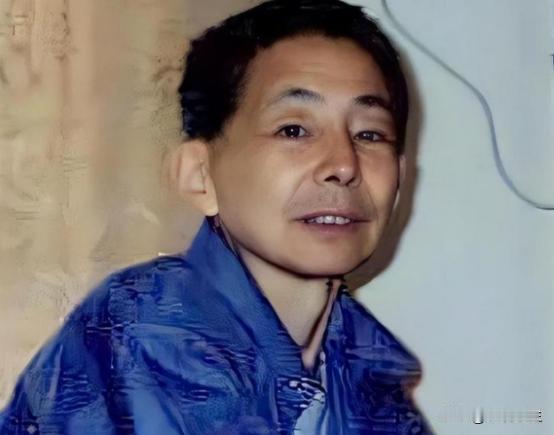

中国为什么出不了顶级数学家?北京大学的数学天才张筑生为国家取得了五个第一,但却终其一生都没能评上职称,直到临终前,他才提出一个令人深思的问题,唤醒了所有人。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 张筑生,这个名字在中国数学界几乎无人不知,但他的一生却充满了坎坷与未解之谜。 为什么在他这样卓越的成就面前,数学界似乎总是无法给他应得的认可?这不仅是对张筑生个人的疑问,也是整个中国数学界的一道难题。 张筑生出生在贵阳,命运对他并不友善。还没到学龄,他就因脑膜炎和一场意外,失去了身体的一部分功能。 许多人会因身体的缺陷而对未来丧失信心,甚至一蹶不振。但张筑生没有放弃。他天生的数学天赋与对知识的渴望让他在困境中依然坚持学习。 小时候,他的父母和老师并未因他的身体条件而对他产生偏见,反而鼓励他向更高的目标进发,这种坚韧不拔的精神,为他之后的数学生涯奠定了基础。 1965年,张筑生考入四川大学数学系。那时的他,还只是一个普通的大学生,但在数学的世界里,他已经展现出了非凡的天赋。 他的学习成绩不仅名列前茅,还开始在学术领域崭露头角。1978年,张筑生以第一名的成绩考入北京大学数学系,成为了一名北大的数学天才。 在北大,他不仅学习了数学的核心理论,还深入钻研了当时世界数学界的一些难题。 其中,最著名的要数他在1980年代成功破解了史蒂文斯梅尔提出的“四大猜想”之一,这一成果一举将他推向了中国数学界的巅峰。 史蒂文斯梅尔的猜想,涉及到了数论和代数几何等多个数学领域,被认为是数学界的难题,几乎无人能够突破。 而张筑生的成功破解,令国际数学界震惊,也让他获得了国内外的高度评价。 尽管取得了如此巨大的数学成就,张筑生并没有像许多数学家那样在世界舞台上大放异彩,他并未借此机会获得高薪职位或广泛的名气,他的数学事业依然没有获得应有的认可。 这背后隐藏的原因,并非张筑生的才华不足,而是更为复杂的体制问题。 如果说张筑生的数学成就足以让他在国际上占有一席之地,那么他在中国数学教育方面的贡献,更加值得一提。 1995年,张筑生担任了中国奥林匹克数学竞赛国家队的主教练,带领队伍连续五届获得了世界第一。 这一成绩,至今没有任何国家能够超越。而张筑生的这段经历,不仅为中国数学人才的培养打下了坚实的基础,也让他的名字成为了中国数学教育史上的一部分。 他对中国数学教育的影响,不仅仅是通过奥林匹克竞赛的成绩,还体现在他编写的经典教材上。 这些教材被广泛使用,影响了无数年轻数学爱好者,作为一名数学教育家,张筑生对数学教育的无私奉献,使他成为了许多人心目中的偶像和榜样。 尽管张筑生取得了如此耀眼的成绩,但他依旧未能如期获得自己应得的职称。在许多人眼中,张筑生是一个典型的“天才不被体制理解”的例子。 他的成就,也许可以解释为什么中国数学界至今未能培养出一位真正的世界级顶尖数学家。体制中的种种限制,或许正是束缚了这一代数学家们梦想的枷锁。 2002年,张筑生因病去世,年仅62岁。尽管他的生命早早地画上了句号,但他在数学教育、数学竞赛以及破解数学难题上的成就,依然历久弥新。 临终前,张筑生提出了一个深刻的问题:“为什么中国没有涌现出顶级数学家?”这个问题,也引发了整个学术界的深思。 在张筑生看来,虽然中国的数学人才层出不穷,但能在国际数学界取得最高成就的数学家却极少。 而这个问题的根源,或许正是在体制的不完善上。中国数学家面临的,不仅仅是学术上的挑战,还有体制上的束缚。 对于张筑生而言,这种体制的束缚,无论是对学术发展的压制,还是对个人的限制,都是不可忽视的因素。 他的这一思考,唤醒了无数人的反思。中国数学界的困境,不仅仅是数学教育的问题,也涉及到体制的改革、学术评价的标准、以及如何让真正的数学天才脱颖而出的深层次问题。 张筑生的一生,充满了传奇与遗憾。他的天赋和坚持,让他在数学的道路上走得比大多数人远。 但他未能得到应有的职称和认可,至死未能完全实现他对数学的梦想。这不仅是个人的遗憾,更是中国数学界的遗憾。 张筑生临终前的提问,仍然深深地影响着今天的数学界。我们不禁要问:在今天,张筑生那样的数学天才,是否还能像他一样,忍受体制的束缚,去追求更高的学术理想? 信息来源:光明网——令人感佩的张筑生