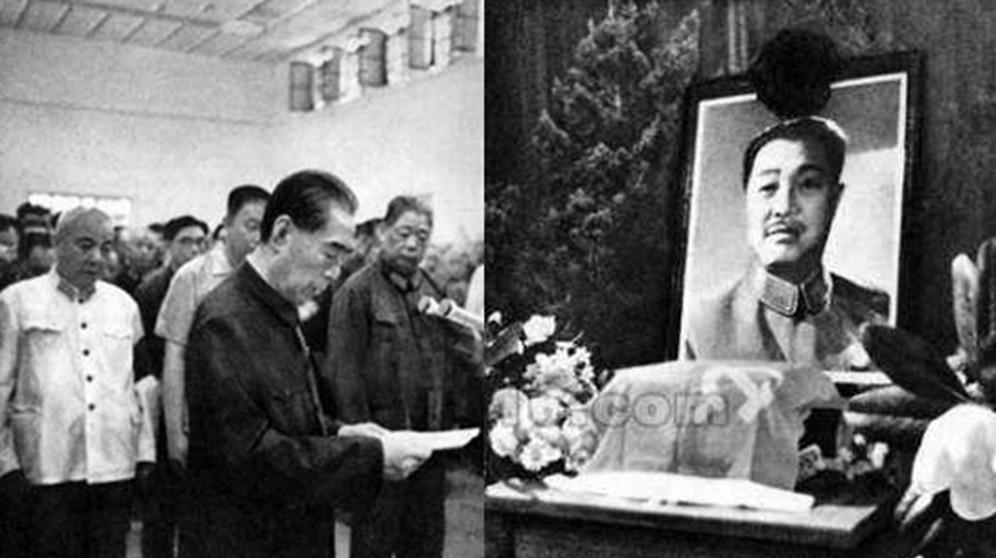

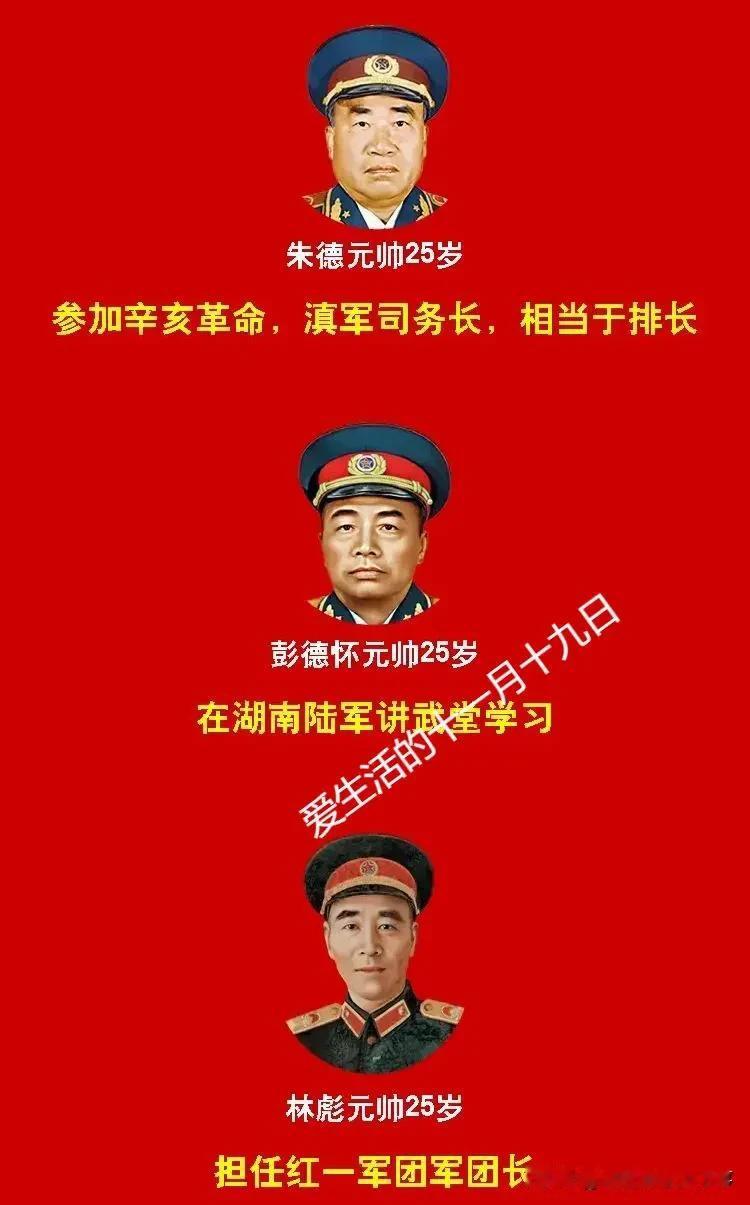

贺龙的骨灰安放仪式上周总理泪光闪烁,声音颤抖的对贺龙之女贺晓明说:“我的时间也不长了。”周围的人听到后无不落泪! 1975年6月9日,北京八宝山革命公墓内庄严肃穆。这是贺龙元帅逝世周年的日子,中央决定在这天举行贺龙同志骨灰安放仪式。 天色微凉,但来参加仪式的人群却不断增多。在场的人们都在静静等待,等待着一位特殊的到访者——周恩来总理。 这时的周总理已经身患重病。但在这个特殊的日子里,他依然坚持要来参加这场仪式。当周总理的车辆缓缓驶入八宝山革命公墓时,在场的人们都不由得屏住了呼吸。他们看到,总理虽然面容消瘦,但依然保持着一贯的从容与庄重。 在这个令人动容的时刻,周总理见到了贺龙元帅的女儿贺晓明。两人的对话虽然简短,却饱含深情。当周总理说出"我的时间也不长了"这句话时,周围的人们无不为之动容。这句话不仅道出了总理对自己身体状况的清醒认知,更体现了他对老战友的深切怀念之情。 这一天的意义非同寻常。它不仅是对贺龙元帅的深切缅怀,也成为了周总理生命历程中的一个重要节点。在场的每一个人都能感受到这个时刻的庄严与哀伤。总理的到来,为这个仪式增添了特殊的历史意义。 贺龙,湖南桑植人,生于1896年3月22日,在一个贫苦的农民家庭中成长。家境贫寒,缺乏教育资源,贺龙早早便放弃了学业,投身于家务劳作。然而,这段艰苦的童年生活并未磨灭他内心的坚定与追求。少年时的贺龙因性格刚烈、敢于对抗暴力与不公而广受乡邻的敬仰。深受辛亥革命思想的影响,他于1914年加入了中华革命党,投身反帝反封建的武装斗争,决心为国家的独立与人民的自由而奋战。在这一时期,贺龙不仅三度入狱,还凭借不屈的精神和坚定的信念,赢得了不小的声誉。 尽管处于一个武装斗争风起云涌的年代,贺龙并没有选择屈服于困难与压迫。1916年,他以两把菜刀揭竿而起,发动了一场充满激情的反抗,成功夺取了反动派的武器,并组织起一支以农民为主的革命武装。尽管在当时,国内正处于军阀混战、局势动荡的状态,贺龙的队伍屡遭失败,但他始终不放弃,依靠坚定的意志与革命理想,不断壮大自己的力量。 进入20世纪20年代后,贺龙的政治思想逐渐发生了变化。 他的军事生涯在此时迎来了新的高峰。1924年至1927年,中国第一次国内革命战争爆发,贺龙积极拥护孙中山的三大政策,特别是“联俄、联共、扶助农工”的方针,这为他在国内革命力量中赢得了更多支持。作为北伐战争中的一员,贺龙并未仅仅停留在为国效力的层面,而是深入思考革命的深层次问题,逐渐转向了信仰共产主义的道路。在北伐战争的过程中,贺龙凭借卓越的军事才能与果敢的决策,迅速崭露头角,成为北伐军中左派的重要将领之一。 1927年“四一二”事变后,中国革命陷入低谷,但贺龙毫不畏惧,坚定支持共产党及工农大众。他不仅参与领导了南昌起义,还担任了起义军的总指挥。在起义部队南下的途中,他通过周逸群、谭平山等人介绍,加入了中国共产党。这一举动使他的人生轨迹发生了深刻的转变,为他日后的革命事业奠定了更加坚定的基础。 南昌起义后,贺龙奉命回到湘鄂西,参与领导发动荆江两岸暴动及湘西起义,并与周逸群、段德昌等同志创建了红二军团和湘鄂西革命根据地。此时,贺龙已经不再是一个单纯的军事指挥官,他的政治理念也逐渐成熟,并在实践中逐步发挥作用。与党内的“左”倾机会主义路线作斗争时,贺龙不仅展现出了坚定的革命立场,还以务实的态度推动了党的发展。他反对过度扩大化的肃反,认为革命的成功必须依靠更为广泛的群众基础,而非单纯的政治斗争。 1934年,贺龙与任弼时、萧克、王震等人联合指挥红二军团和红六军团,在黔川边境会师。两军会师后,贺龙与任弼时共同指挥,发起了湘西攻势,成功在十万坪和浯溪河大败敌军,兵围常德,为红军主力的长征创造了有利的战略局面。此时,贺龙的军事才华和领导力已无可置疑。特别是在反“围剿”的斗争中,他带领红二、六军团连获大捷,彻底粉碎了国民党对红军的围攻。 1935年,贺龙和任弼时再次展开长征,带领部队突破敌人的重重围追堵截,成功转战至湘鄂川黔滇康青甘。长征途中,贺龙指挥红二、六军团克服了无数艰难险阻,最终在甘孜成立了红二方面军,成为指挥官之一。在这一过程中,贺龙不仅展示了卓越的军事才华,更体现了坚定的革命信念。他与朱德、刘伯承等人共同捍卫党的团结,坚决反对张国焘的分裂行为,为红军的胜利会师作出了重要贡献。 贺龙的一生,几经风雨,充满了传奇与英雄气概。从贫困的农家子弟到北伐中的左派将领,再到红军的指挥官,他的人生轨迹充满了对革命理想的坚定信仰和对人民的深切关怀。在漫长的革命道路上,贺龙始终站在历史的前沿,领导着人民军队与敌人作战,直至抗日战争的胜利。他的一生,是中国革命史上不可磨灭的篇章。