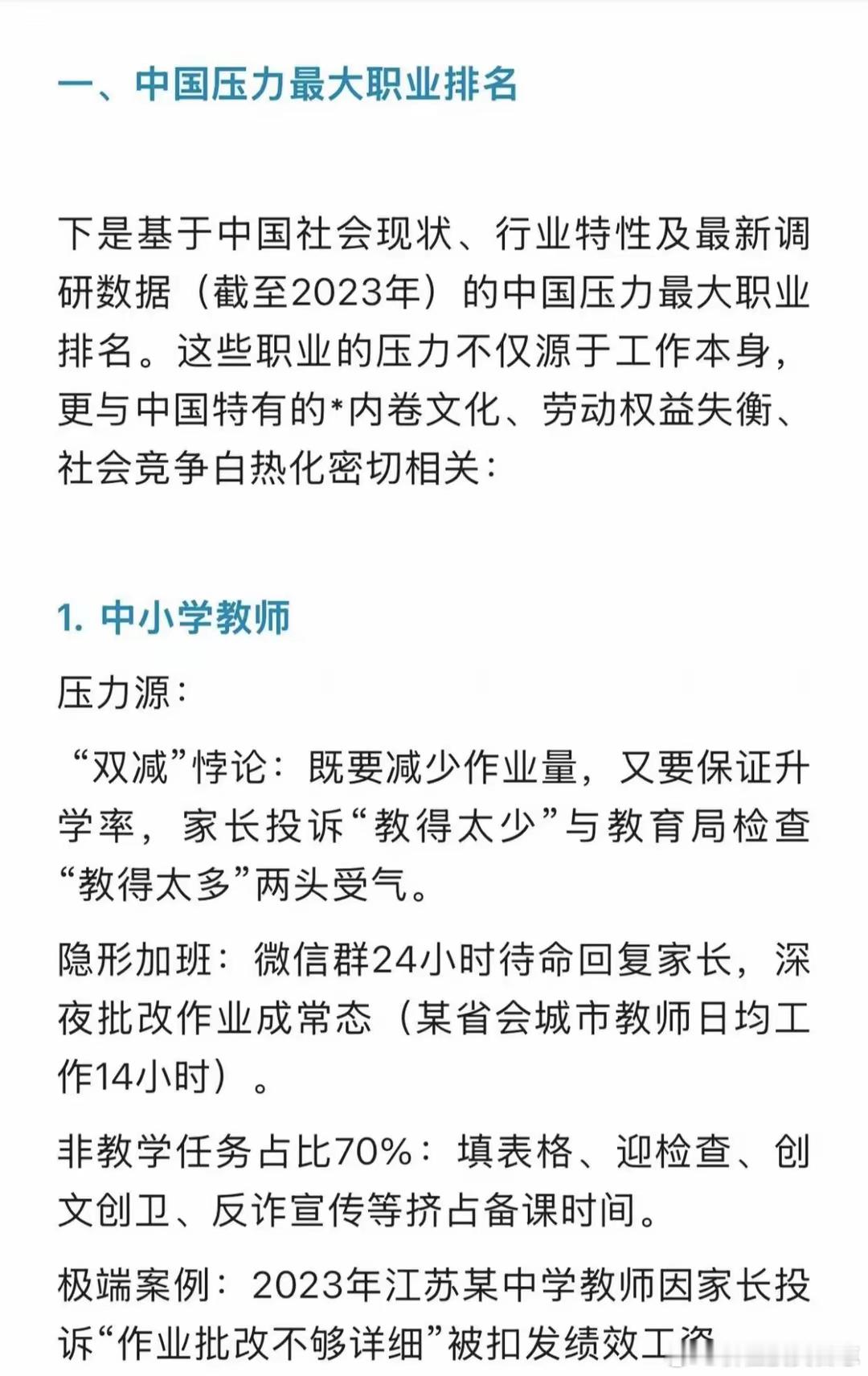

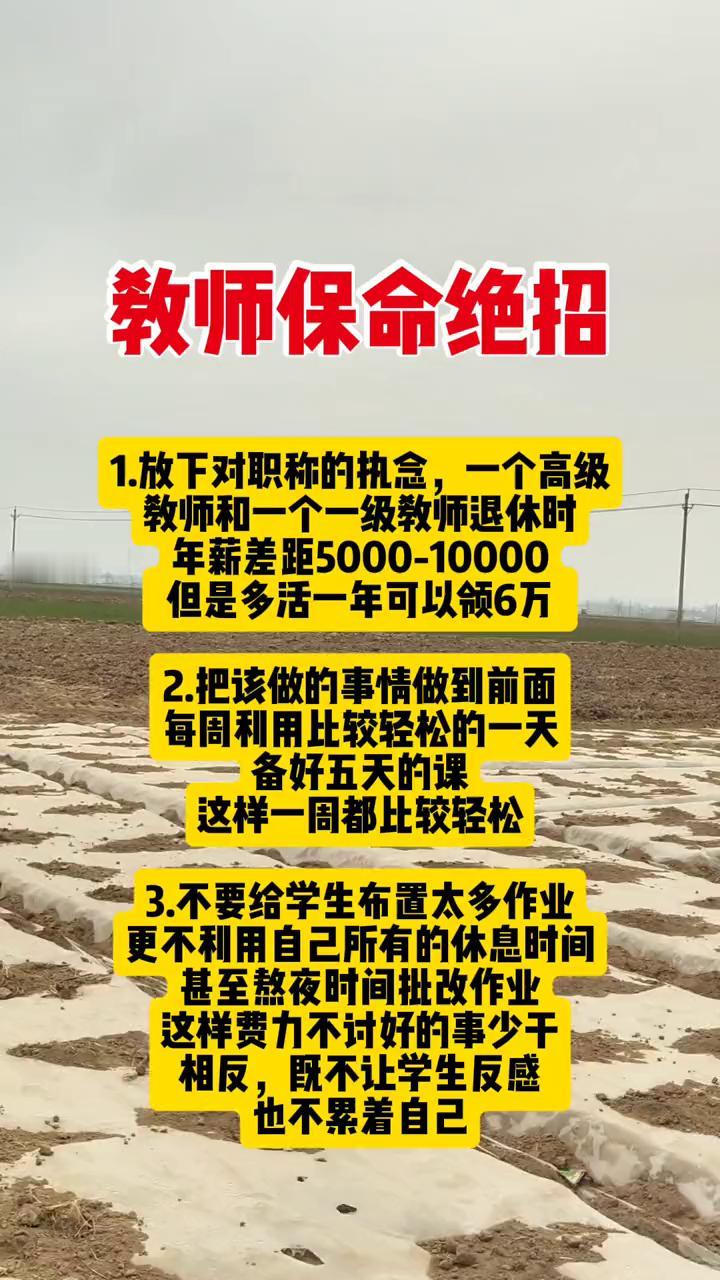

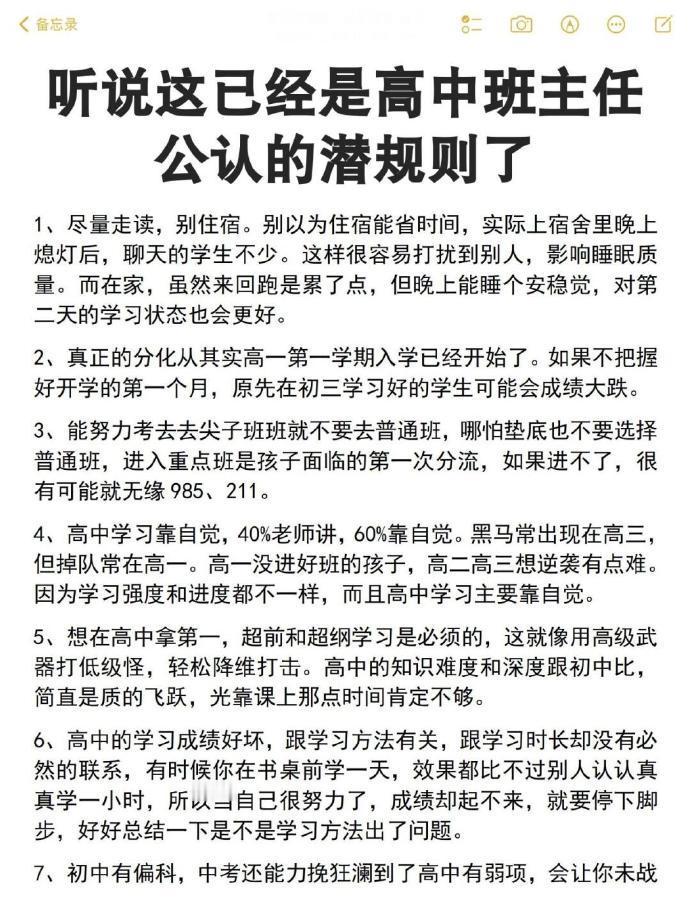

中小学教师面临的压力来源分析与缓解路经分析 我国中小学教师面临的压力确实较大,这一现象涉及多方面因素的综合影响。以下是对其压力源的系统分析及可能的解决方向: 一、压力来源分析 1. 超长工作时间与高强度工作量 a.教学任务繁重:除日常授课外,教师需备课、批改作业、设计个性化教学方案,班主任还需管理班级纪律、组织活动等。许多教师日均工作超10小时,部分地区“早七晚七”成为常态。 b.非教学任务挤压:应付行政检查、填表迎检、参与各类评比和培训(如安全教育平台、继续教育课程)等,占用大量精力。有调查显示,约60%的教师认为非教学事务是主要负担。 2. 升学与绩效压力 a.成绩导向的评价体系:尽管政策倡导素质教育,但学校考核仍与升学率、统考排名挂钩。教师需面对“分数焦虑”,尤其在毕业班,加班补课、成绩分析成为常态。 b:“双减”后的新挑战:政策要求减少作业量、提升课堂效率,教师需重新设计教学方案,平衡减负与成绩保障,压力陡增。 3. 家校关系复杂化 a.家长高期待与干预:部分家长对教育过度介入,如质疑教学方式、要求特殊照顾,甚至通过投诉施压。教师需耗费大量时间沟通,处理矛盾。 b.安全责任与舆情风险:学生安全责任“无限化”,一旦发生意外,教师易成追责对象;个别事件经网络发酵后,可能引发舆论攻击,导致职业风险上升。 4. 职业发展困境 a.职称晋升难:职称评定受名额限制,需满足论文发表、奖项等硬性条件,基层教师竞争激烈。许多教师工作多年仍为初级职称,影响收入与职业认同。 b.培训与自我提升压力:新课改、信息化教学等要求教师持续学习,但缺乏时间和资源支持,容易产生职业倦怠。 5. 待遇与社会期待落差 a—— 收入水平偏低:尽管部分地区教师工资有所提升,但农村及欠发达地区教师待遇仍较低,与工作强度不匹配。经济压力导致部分教师从事兼职,加剧身心负担。 b.“圣人化”社会期待:教师被赋予“无私奉献”的道德标签,但个体需求(如休息权、合理报酬)常被忽视,易产生心理落差。 二、典型案例与数据支持** a.工作时间:据《中国教师职业发展报告》,中小学教师平均日工作9.8小时,超60%周末需加班。 b.心理健康:一项针对2万教师的调研显示,48%存在焦虑倾向,35%有抑郁情绪,主因包括工作负荷与家校矛盾。 c。职称比例:教育部数据显示,2022年中小学高级职称教师占比仅为12.5%,初级职称占近40%,晋升通道狭窄。 三、缓解压力的可行路径 1. 制度层面 a.精简非教学任务:建立“教育行政权力清单”,禁止随意摊派任务,减少重复性填表、检查。 b:改革评价机制:弱化“唯分数论”,引入多元评价体系(如学生综合素质发展、教学创新等)。 c.提高待遇与职称倾斜:确保工资不低于公务员水平,增加农村教师补贴;放宽基层职称名额限制。 2. 学校管理优化 a.推行“弹性工作制”:合理分配任务,避免过度加班文化;设立“无会日”“静校时间”保障备课与休息。 b.建立心理支持系统:定期开展教师心理咨询,开设压力管理课程,构建同事支持网络。 3. 社会支持与认知调整 a.引导理性家校沟通:通过家长学校明确双方权责,倡导合作而非对立关系。 b.媒体正向宣传:减少对教师群体的污名化报道,传播教育复杂性,提升公众理解。 四、结语 中小学教师的压力本质是结构性矛盾,需通过系统性改革减轻其负担。唯有尊重教师职业的专业性与人性化需求,才能保障教育质量的可持续提升,最终惠及学生与社会发展。

中小学教师面临的压力来源分析与缓解路经分析 我国中小学教师面临的压力确实

湖南物理杨杨

2025-02-03 05:10:14

0

阅读:7