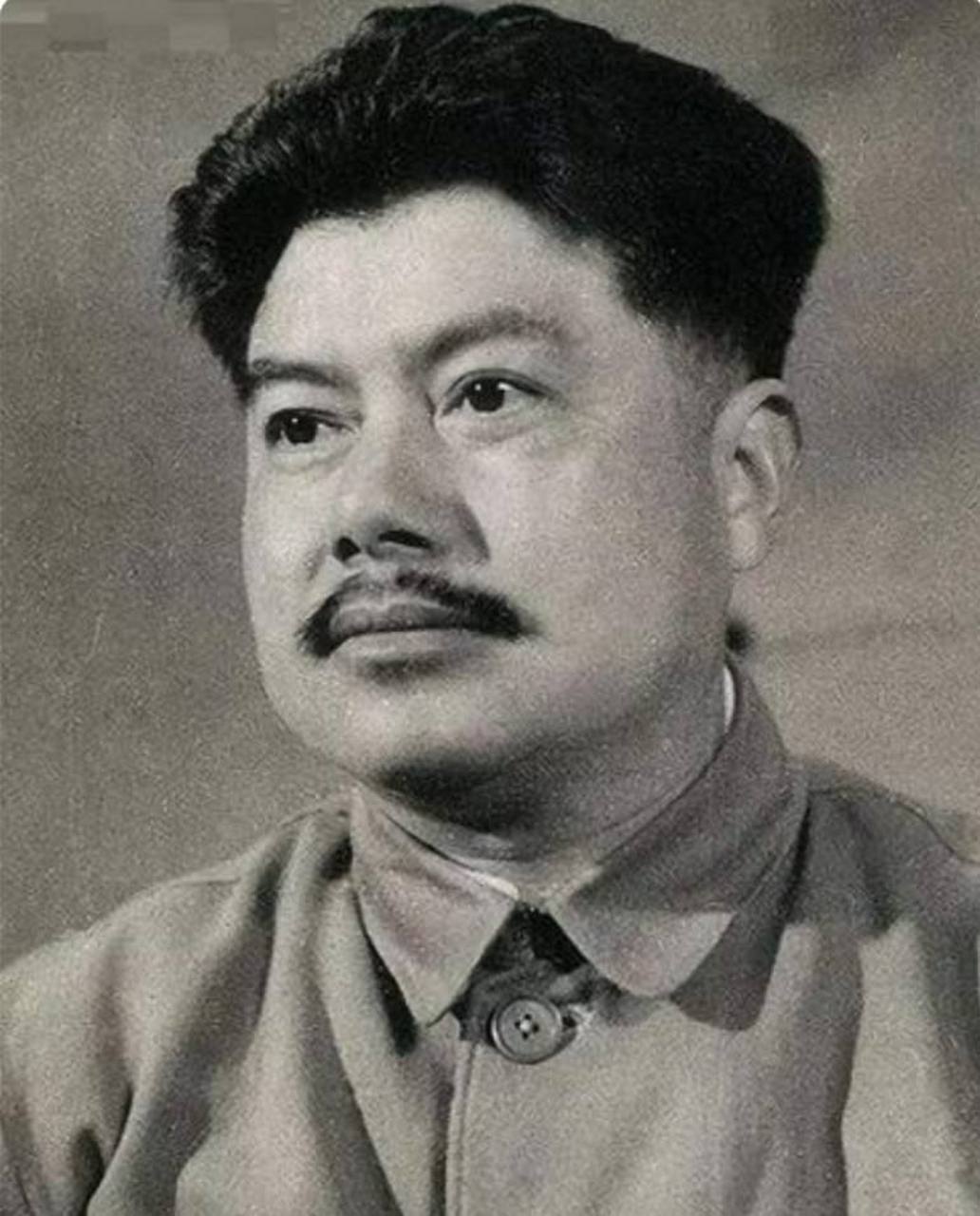

1959年,开国元勋董必武前往上海视察,得知:“原先的警卫员小柳夫妻分隔两地,小柳老婆的上海户口迟迟解决不了。” 1959年初春,上海的天气还带着些许寒意。董必武同志从北京来到上海视察工作,在百忙之中抽空接见了前来看望的老警卫员柳志清。柳志清见到首长时,既惊喜又有些忐忑。他们已经分别了四年,但首长对他依然亲切如故。 寒暄过后,董必武关切地询问起柳志清的近况。此时的柳志清已经在上海公安系统工作多年,但他的妻子孙雪群仍在北京工作生活。眼下,孙雪群一个人在北京,既要照顾年幼的女儿,又要坚持幼儿园的工作,更重要的是她已经怀上了二胎。这样的情况让柳志清十分担忧,可是妻子的上海户口问题一直未能解决,夫妻两地分居的状况始终无法改变。 离开与柳志清的会面后,董必武立即提笔给上海市秘书长写了一封信,详细说明了这个问题的来龙去脉。他在信中特别强调,解决基层干部的实际困难是组织应尽的责任,这绝非是在为身边人谋私利。 在董必武的再次推动下,柳志清夫妻的问题终于得到解决。孙雪群顺利调到了上海工作,一家人终于团聚。这个看似普通的家庭问题的解决,实际上体现了领导干部对基层同志的真诚关怀。 柳志清夫妻深深记着董老的这份情谊。团聚后,他们更加努力工作,用实际行动回报组织的关怀。这个发生在1959年的小故事,成为了那个年代领导干部关心群众、为民解困的生动写照。 董必武是中国现代法治建设的奠基人之一。他在中国革命和新中国建设的不同时期,凭借高瞻远瞩的视野和脚踏实地的工作态度,为国家法治体系的建立与发展作出了不可磨灭的贡献。从 早年留学日本时,董必武选择攻读法律专业,这一决定不仅反映了他对社会正义的追求,也奠定了他日后在中国法律领域的实践基础。回国后,他积极投身革命事业,特别是在大革命时期,他作为湖北农民运动的领导者,主持制定了《惩治土豪劣绅暂行条例》。这部条例为当时农民运动提供了法律保障,有效打击了剥削阶级的势力,推动了土地革命的深入开展。 在土地革命战争期间,董必武的法律才能更加凸显。他担任中华苏维埃共和国临时最高法庭主席和最高法院院长,全面负责革命根据地的司法工作。在那个动荡的时代,他致力于在革命根据地推行公平公正的审判制度,严肃处理内部腐败案件,同时保护广大人民群众的基本权益。这种努力,不仅为根据地的治理提供了法治支持,也为后来新中国的司法体系建设积累了宝贵经验。 新中国成立后,董必武面对的是一个百废待兴的局面。为了迅速建立人民民主专政的法律体系,他领导政治法律委员会开展了一系列卓有成效的工作。他指导创办《中央政法公报》,通过这一平台交流信息、指导全国政法工作;主持召开全国性经济保卫、治安行政和司法工作会议,明确法制在国家治理中的核心地位;起草《政务院关于加强人民司法工作的指示》,为新中国初期司法工作的开展提供了清晰的指导方向。 董必武还主持制定了《人民法院组织法》《人民检察院组织法》等重要法规,奠定了司法机关的组织框架和职能分工。他特别重视审判工作的公平性,积极推动司法机关总结审判经验,完善审判程序,努力实现司法的独立性和公正性。这一系列工作,为新中国法制体系的建立和运行奠定了坚实基础。 他在推进法制建设时,始终强调依法办事的重要性。在他看来,完备的法律体系是治国理政的基石,而法律的价值只有通过严格执行才能体现。他明确指出,“制定了法律,就必须严格执行”,“反对一切随便不按规定办事的行为”。特别是针对公安、检察和法院等机关,他强调这些部门必须以法律为依据开展工作,避免因权力滥用而侵害群众利益。 董必武还特别关注党对法制建设的领导。他强调,党是国家的核心领导力量,司法机关的一切工作都必须在党的领导下进行。他在坚持党的领导的同时,也主张司法机关独立行使审判权。他认为,司法机关的独立性并不意味着与党的领导割裂,而是在党的政策指导下将法律适用于具体案件。这一理念既体现了党的集中统一领导,又兼顾了司法工作的独立性,为后来依法治国理论的发展提供了重要启示。 在法治建设中,董必武十分重视法律人才的培养。他认为,一个健全的法治体系离不开专业人才的支撑。为此,他亲自参与和推动了中央及各大区政法干部学校的筹建工作。在高等院校院系调整期间,他特别关心北京大学等高校法律系的恢复与发展,提出了一系列切合实际的建议。在他的指导下,新中国在短时间内建立起一套多层次、多途径的法律人才培养体系,这为日后的法治建设提供了重要的人才支持。 董必武的一生,是为中国法治建设筚路蓝缕的奋斗史。他从法律实践到理论建构,从革命根据地的司法探索到新中国的法制体系构建,都展现出他卓越的智慧和无私的奉献精神。他强调法律的严肃性和执行的重要性,提出党对法治建设的领导与司法独立性的平衡问题,这些思想对现代依法治国的实施仍有深远的借鉴意义。