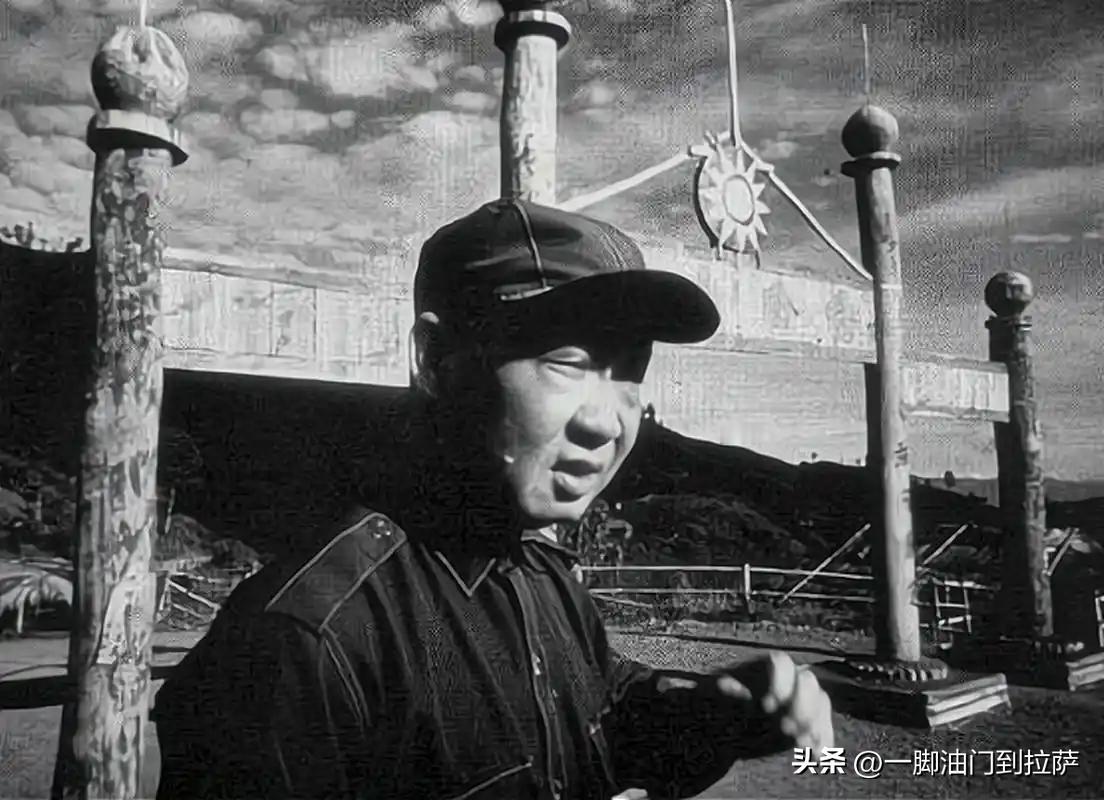

1964年,段希文带着国民党残军将武器上缴给了泰军,不料当晚,就有大股武装袭击美斯乐,准备拿没了武器的残军开刀。 1949年底,中国解放战争进入尾声,在解放军的强大攻势下,国民党军队节节败退。在云南地区,一支国民党部队在战败后选择了一条不同寻常的逃亡路线。 这支部队没有随蒋介石撤往台湾,而是向南逃往了缅甸的金三角地区。这片区域位于缅甸、泰国和老挝三国交界处,地形复杂,易守难攻。 在军事领导人李弥的指挥下,这支残军在金三角地区逐渐站稳脚跟。蒋介石为了扶持这支力量,特意派遣了一批将领前往协助,并提供了大量资金支持。 在资金的支持下,残军通过各种方式扩充力量,人数一度扩充到两万人左右。他们占据地理优势,甚至多次击退了缅甸军队的围剿行动。 1950年,缅甸政府向中国提出请求援助。中国政府经过慎重考虑后,决定派遣军队协助缅甸清剿这支残军。 云南军区总司令秦基伟率军进入缅甸境内,采取游击战术对残军展开打击。这次军事行动给残军造成了重创,迫使他们不得不放弃原有据点。 残军在溃败中分成了几股,其中一支在段希文的带领下逃往了泰国边境地区。泰国政府对这支残军的到来采取了利用的态度。 当时泰国北部存在多支反政府武装力量,给泰国政府造成很大困扰。泰国政府提出条件,如果残军能够帮助剿灭这些反政府武装,就允许他们在当地定居。 段希文带领残军接受了这个条件,他们在泰国政府的安排下,开始了新的军事行动。这支残军凭借军事素养和战斗经验,成功打击了当地的反政府武装。 1964年,泰国政府向美斯乐地区的国民党残军提出了最后通牒。残军必须解除武装,将所有武器装备上缴给泰国军方。 段希文作为残军指挥官,清楚地明白这意味着什么。没有了武器,就意味着失去了最后的自保能力,但在当时的形势下,他们别无选择。 上缴武器的日期定在了1964年8月。泰国军方派出专门的军事代表团,到美斯乐驻地接收武器装备。 整个交接过程持续了整整一天的时间。从轻武器到重型装备,残军将所有能用的武器都上缴给了泰国军方。 就在武器交接完成的当天晚上,一支不明身份的武装力量突然对美斯乐发动了袭击。这些武装分子显然是有备而来,他们对残军驻地的地形非常熟悉。 没有了武器的残军面对突如其来的袭击,只能仓皇应对。许多残军战士不得不依靠简单的工具进行自卫。 这次袭击来势汹汹,武装分子分成多路进攻美斯乐地区。他们的目标很明确,就是要趁着残军解除武装的机会,一举将其消灭。 在危急时刻,段希文组织残军进行了顽强抵抗。他们利用对地形的熟悉,采取各种方式进行防御。 美斯乐的地理位置位于山区,地形复杂,这反而成了残军的优势。他们利用地形阻挡了武装分子的进攻。 这场战斗一直持续到第二天凌晨。在残军的顽强抵抗下,武装分子最终撤离了美斯乐地区。 这次袭击事件造成了残军多人伤亡,美斯乐地区的建筑设施也遭到严重破坏。这次事件让残军意识到,即便放下武器,他们的处境依然十分危险。 泰国政府对这次袭击事件的反应十分迟缓。直到袭击结束后很长时间,才有泰国军方人员到达美斯乐地区进行调查。 美斯乐事件后,残军的身份地位发生了根本性转变。从一支军事力量,彻底转变为普通的难民群体。 泰国政府按照承诺,给予了残军合法的居留权。但这个身份仅仅限于基本的居住权利,在其他方面仍然受到诸多限制。 残军被安置在泰国北部偏远的山区,生活条件十分艰苦。这些地方基础设施落后,很多地方甚至没有通电通水。 在教育和就业方面,残军的后代同样面临重重障碍。他们无法享受与当地居民同等的教育机会,也很难在城市里找到体面的工作。 这种状况一直持续到上世纪80年代才有所改善。泰国政府逐渐放宽了对残军的限制,允许他们的后代接受教育和自由择业。 但即便如此,残军群体在泰国社会中仍然处于相对边缘的位置。语言障碍和文化差异,让他们很难真正融入当地社会。 从政治层面来看,这支残军的命运反映了当时复杂的国际关系。他们成为了大国博弈中的牺牲品。 在冷战背景下,东南亚各国对待这些残军的态度,往往受到更大的政治考量影响。残军的存在成为了一个敏感的政治问题。 对东南亚地区的局势而言,残军的存在曾经造成了不小的影响。他们的军事行动影响了当地的安全稳定。 这段历史正在逐渐淡出人们的记忆,但它永远是东南亚近代史上一个值得深思的篇章。它提醒人们要珍惜和平,避免战争带来的苦难。