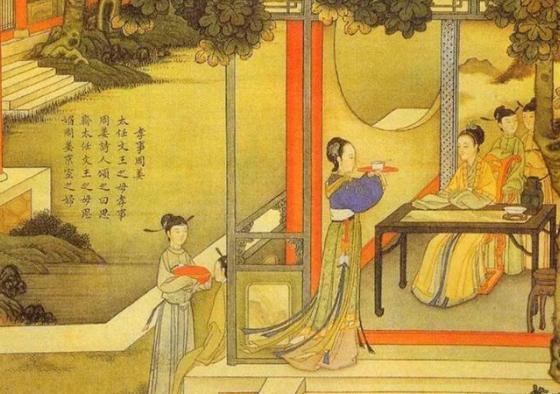

古人的衣服托在地上都很长,他们不担心把衣服弄脏吗?其实答案很简单。 在古装剧中,华丽的长袍和拖地的裙摆是不可忽视的亮点,它们飘逸优雅,令人印象深刻,但也让人产生一个疑问。 这么长的衣服拖在地上,真的不会弄脏吗?古人究竟是如何处理这些问题的呢? 这个看似简单的问题,却牵涉到古代社会的礼仪文化、阶层制度和生活方式。 在古代,衣服不仅仅是遮体的工具,更是身份的象征,尤其是拖地的长裙和袍服。 这种服饰的长度和华丽程度通常与穿着者的身份地位息息相关,代表了他们的社会等级和财富水平。 能够穿上拖地衣服的人大多是皇室成员、贵族或者高级官员,普通百姓几乎与之无缘。 首先需要知道的是,在古代,布料是一种极为珍贵的资源,特别是在棉花大规模普及之前,布料的来源主要是麻和葛,或者是更高级的丝绸。 而丝绸因其精细的制作工艺和高昂的成本,几乎是上层社会的专属用品,唐代的丝绸制作需要经过养蚕、抽丝、染色等多个复杂步骤,耗费大量人力和时间。 因此,拥有丝绸服饰本身就代表了一个人不凡的财富和地位。 普通百姓的衣物则以简单实用为主,多为短衣短裤,由于布料稀缺,普通家庭甚至需要共享衣物,有些地方的人在农忙时连完整的衣服都无法保证。 他们的衣服设计更注重节约和方便劳动,根本不可能奢侈到拥有拖地的裙摆或者长袍,而那些华美的拖地衣服,则是为少数贵族和皇室成员设计的奢侈品。 拖地衣服的象征意义在礼仪和制度中得到了充分体现,例如在汉代,服饰的长短和样式都受到严格规定。 汉文帝时期,他宠爱的妾室慎夫人因制作了一件拖尾半尺的长裙而被训斥,这不仅是因为这种服饰奢靡,更因为其超越了身份所允许的礼仪规范。 在汉代,服饰的长度是一种权力象征,只有地位足够高的人才能穿着长袍或者长裙,任何僭越行为都会受到惩罚。 到了唐代,拖地衣服的风格逐渐发展到了新的高度,唐代是中国历史上经济繁荣、文化开放的时期,丝绸之路的畅通使得奢侈的丝绸产品进一步普及。 贵族女性在大型宴会和宫廷典礼上,会穿着长裙拖地的礼服,以显示她们的优雅和地位。 唐代女性的长裙裙摆上往往绣有复杂的花纹或镶嵌珠宝,这些设计不仅展现了高超的工艺水平,也是一种财富的展示。 但长袍拖地是否会弄脏呢?其实,古人对此早有一整套解决办法,首先,这种拖地的衣服并不是日常服饰,而是特定场合的礼仪服饰。 例如宫廷的盛大典礼、重要的家族宴会或者祭祀仪式,才会允许穿着这类服饰,而这些场合的地面通常会提前清扫,甚至铺设毯布,以确保洁净无尘。 此外,穿着拖地衣服的贵族女性通常会有侍女随行,这些侍女负责提起裙摆或者整理衣物,以免衣物直接接触地面。 比如在唐代,皇后或贵妃出行时,身边会有多名侍女专门照顾她们的衣服,而她们所经过的地方,也早已由仆人们提前清理干净。 拖地衣物的清洁也是一个重要的问题,在贵族的家庭中,负责清洗衣物的仆人会使用草木灰和清水来处理,这种方法在古代被广泛采用。 草木灰的碱性成分可以有效去除污渍,并保持丝绸的光泽,而那些珍贵的衣物,如拖地长袍或者长裙,甚至可能只穿一次就被弃置。 史书中记载,唐文宗皇帝以穿洗过的衣服为节俭的象征,而普通贵族并不会如此,一些衣物甚至连洗都不洗,直接丢弃。 拖地衣服的长度和设计在不同的朝代也有所变化,在汉代,长裙的长度通常只略微遮过脚面,超过一定长度就会被视为奢侈的表现。 而在唐代,由于丝绸的广泛使用和工艺的进步,长裙逐渐延长到拖地的程度。 而到了宋代,受理学思想的影响,服饰风格趋于简朴,长裙的设计开始更加保守,仅在特定场合使用。 而明清时期,拖地长袍和裙摆重新流行起来,成为皇室礼服的重要组成部分。 值得注意的是,影视剧中的长袍拖地形象虽然美观,却常常被误认为是古代人的日常穿着。 实际上,这种服饰只是少数贵族阶层在特殊场合的选择,与普通百姓的生活相距甚远。 在经济不发达的古代,绝大多数人一生都无缘接触这样的奢华服饰。 拖地衣服不仅是一种审美,更是古代社会等级和礼仪文化的体现,它背后隐藏的是复杂的社会分工和严格的制度规范。 在华丽外表之下,是上层阶级对身份地位的追求和对社会规则的遵守,这种服饰设计,既展示了古代工匠的智慧,也反映了一个时代的文化和经济背景。 当我们再看古装剧中那些飘逸的拖地衣摆时,或许会更深刻地理解它们的意义。 这不仅是视觉上的享受,更是对古代社会文化的一次窥探,通过这件衣物,我们看到了那个时代的等级秩序,也感受到了人们对美与权力的追求。 古人的衣摆托地,既是奢华的象征,也是一段历史的注脚。